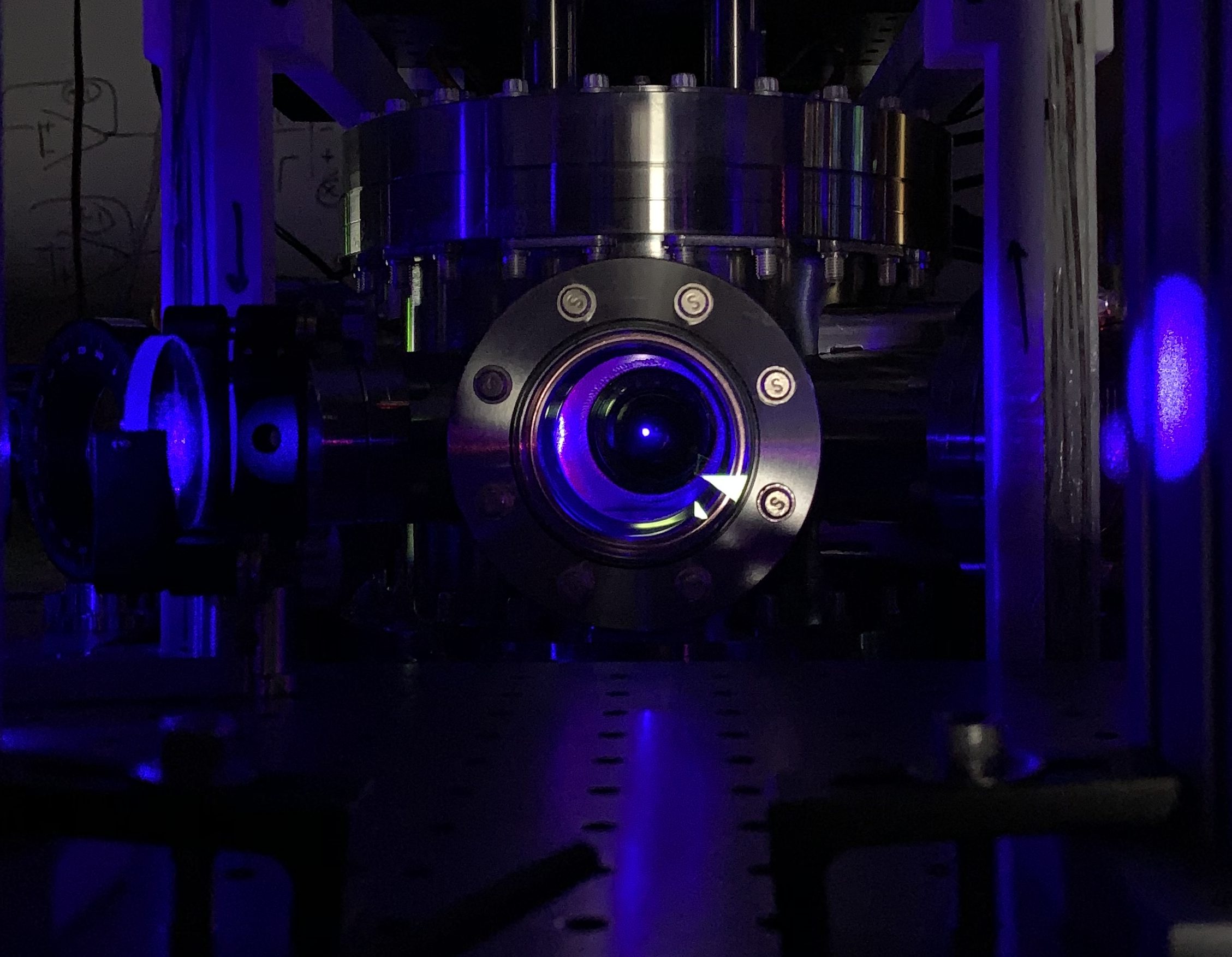

1983년, 일본의 '고시바 마사토시' 박사는 기후 현의 '가미오카' 광산 지하 1000m 지점에 '가미오칸데'라는 거대한 지하 천문대를 만들었다. '가미오칸데(KAMIOKANDE, カミオカンデ)'는 '중성미자(neutrino)'라는 소립자를 포착해 천체를 관측하는 세계 최초로 중성미자를 관측하는데 성공한 '중성미자 관측 장치'이다. 가미오칸데 이후에는 '슈퍼 가미오칸데(Super KAMIOKANDE)'가 건설되었고, 이어서 현재에는 '하이퍼 가미오칸데(Hype KAMIOKANDE)'가 건설되고 있다.0. 목차가미오칸데는 중성미자를 어떻게 검출하는가?가미오칸데는 어떻게 최고감도의 중성미자 관측장치가 되었나?중성미자를 포착하였다.중성미자 천문학1. 가미오칸데는 중성미자를 어떻게 검출하는가? '중성미자(ne..