-

'죽음'이란 무엇인가?과학(Science)/생명 과학 (Life Science) 2022. 11. 1. 10:52

0. 목차

- 인체의 한계

- 사망 원인

- 사망 판정

- 사망 진단서

- 검시와 부검

1. 인체의 한계

1-1. 체온

건강할 때의 체온은 36~37℃ 전후로 유지된다. 그러면 인체의 체온은 어느 정도가 생명을 유지하는 한계선일까?

- 저체온: 체온이 35℃ 아래로 내려간 상태를 '저체온증'이라고 하며, 격렬한 떨림 등의 이상이 생긴다. 체온이 30℃를 내려가면 의식을 잃고 죽음의 위험이 높아진다. 체온이 25℃를 내려가면 '가사 상태(호흡과 맥박은 멎지 않았으나 죽은 것처럼 보이는 상태)'에 이르고, 20℃ 아래로 내려가면 대부분 죽음에 이른다. 예컨대 겨울에 산에서 조난을 당하는 등의 이유로 체온이 지나치게 내려가는 경우가 있다.

- 고체온: 그러면 반대로 고온일 때는 어떨까? 심한 열사병에서는 체온이 41~42℃까지 올라가는 경우가 있다. 이것은 뇌가 가진 체온 조절 기능이 사라짐으로써, 땀을 흘려서 열을 내릴 수 없기 때문에 일어난다. 체온이 42℃를 넘으면 생명이 위험해진다. 44℃를 넘으면 세포의 기능이 파괴되어 여러 가지 장기에 장애가 생기면서 죽음에 이른다.

체온 증상 44℃ 짧은 시간 안에 사망 42℃ 죽음의 위험 40℃ 운동을 할 수 없게 된다. 37℃ 보통 35℃ 격렬한 떨림 34℃ 의식 혼미 33℃ 저체온증 30℃ 근육 경직 29℃ 심장 박동수 저하 28℃ 환각(Hallucination) 25℃ 가사(Apparent Death) 20℃ 심장 정지·사망 1-2. 탈수(Dehydration)

땀을 흘리면 자연스럽게 갈증이 생기고, 우리는 수분을 보충한다. 수분을 섭취하지 않아 '탈수(Dehydration) 상태가 되었을 때, 어느 정도 진행되면 죽음에 이를까?

나이 등에 따라 다르지만, 우리 몸무게의 약 60%는 수분이다. 몸의 수분이 2% 사라지면 심한 갈증을 느끼게 된다. 그리고 4% 이상 되면 두통이나 떨림 등의 증상이 생기고, 여러 가지 몸의 상태가 나빠진다. 그리고 10% 이상 사라지면 생명이 위험해지고 20% 이상 되면 죽음에 이른다.

몸속의 수분량 증상 100% 보통 99% 갈증 98% 강한 갈증 97% 현기증·구역질, 땀이 나지 않는다. 96% 온몸의 허탈감, 감정이 불안정해진다. 94% 떨림·휘청거림, 맥박과 호흡 상승 92% 환각·호흡 곤란 90% 경련·실신 85% 피부가 쭈그러든다. 82% 피부 균열, 소변 생성 정지 80% 사망 1-3. 대량 출혈

출혈에 의해 혈액이 대량으로 사라지면 생명이 위험해진다. 전체 혈액량의 20% 이상이 짧은 시간에 사라지면, 혈압이 내려가고 피부가 푸르스름해진다. 식은땀이 나고, 맥이 약해지고 빨라지며, 나른해지고, 호흡 부전에 빠지는 등의 '출혈성 쇼크(Hemorrhagic Shock)'라는 증상이 나타난다. 그리고 혈액이 40% 이상 사라지면 생명이 위험해진다.

몸속의 혈액량 증상 100% 보통 80% 출혈성 쇼크 (단시간에 대량 출혈이 일어났을 때) 70% 혈압 저하· 착란, 죽음의 위험 60% 사망 1-4. 저산소

산소 농도가 낮은 공기도 사람을 죽음에 이르게 한다. 공기 속의 산소 농도는 보통 21%이다. 산소 농도는 18%까지가 안전한 범위로 여겨지며, 16% 아래로 내려가면 두통이나 구역질 등의 증상이 나타난다. 그리고 8% 아래로 내려가면 몇 분 만에 사망한다.

공기 속 산소 농도 증상 21% 보통 18% 두통·구역질 16% 맥박과 호흡수의 증가 12% 현기증·근력 저하·구토 10% 안면 창백·구토·의식 불명 8% 실신, 7~8분 이내에 사망 6% 경련·호흡 정지·사망 2. 사망 원인

'세계 보건 기구(WHO: World Health Organization)'가 발표한 2016의 통계 결과에 의하면, 전 세계의 1년간 사망자 수는 약 5690만 명이다. 하루에 15만 명 이상의 사람이 무언가의 이유로 죽음을 맞이하는 셈이다. 그러면 그 사망 원인에는 어떤 것이 많을까? 사망 원인을 파악하면, 그 나라와 사회에 어떤 문제가 있는지를 밝힐 수 있다. 그리고 그 문제를 극복함으로써 죽음을 멀리할 수 있게 된다.

2018년 '세계 보건 기구(WHO)"는 2016년의 세계 사망 원인의 상위 10종을 발표했다. 이 자료에 의하면, 세계 전체의 사망 원인으로 압도적으로 많은 것은 '허혈성 심장 질환'이다. '허혈성 심장 질환(Ischemic Heart Disease)'이란 심근경색 등 심장의 혈관이 막힘으로써 일어나는 심장병이다. 다음으로 많은 것은 뇌의 혈관이 막히거나 파괴되는 '뇌졸중'이었다. 이들 두 가지 질병에 의한 사망자는 약 1520만 명이었다.

한편 WHO의 발표에서는 나라의 경제 상황의 차이에 따라, 사망 원인의 10종이 크게 달라지는 경우도 나타난다. WHO에서는 '고소득 국가', '고·중소득 국가', '저·중소득 국가', '저소득 국가'로 4가지 경제 수준으로 분류하여 조사하였다. '저소득 국가'의 사망 원인은 반수 이상이 감염증이나 임신·출산 때의 치료 부족, 영양 부족 등이었다. 한편 '고소득 국가'에서는 이런 원인에 의한 사망자 수는 7% 미만이었다. 또 '고소득 국가'에서는 최근에 알츠하이머병으로 죽는 일이 급속히 늘어나고 있다. '알츠하이머병'은 일반적으로 치매를 일으키는 질병으로 알려져 왔다. 그러나 알츠하이머병은 기억력이나 판단력을 저하시키는 것만으로 그치지 않는다. 뇌의 기능이 쇠퇴함으로써 '음식물을 먹는 기능'과 '폐의 기능'과 '심장의 기능'을 저하시켜 최종적으로는 죽음에 이르게 된다. 이처럼 알츠하이머병은 죽음과 직결되는 병이다.

아래의 표는 2018년, '세계 보건 기구(WHO: World Health Organization)'가 '2016년의 세계 사망 원인의 상위 10종'을 발표한 자료를 표로 정리한 것이다.

전 세계 사망 원인 사망자 수 허혈성 심장 질환 943만 3000명 뇌졸중 578만 1000명 만성 폐쇄성 폐질환 304만 1000명 하기도 감염증 295만 7000명 알츠하이머병·기타 치매 199만 2000명 기관·기관지·폐암 170만 8000명 당뇨병 159만 9000명 교통사고 140만 2000명 이질성 질환 138만 3000명 결핵 129만 3000명 총 사망자 수 5687만 4000명 '고소득 국가' 사망 원인 사망자 수 허혈성 심장 질환 172만 5000명 뇌졸중 74만 1000명 알츠하이머병·기타 치매 71만 9000명 기관·기관지·폐암 58만 명 만성 폐쇄성 폐질환 55만 5000명 하기도 감염증 43만 9000명 대장암·직장암 32만 8000명 당뇨병 27만 2000명 신장병 22만 1000명 유방암 18만 8000명 총 사망자 수 1027만 7000명 '고·중소득 국가' 사망 원인 사망자 수 허혈성 심장 질환 376만 2000명 뇌졸중 290만 6000명 만성 폐쇄성 폐질환 119만 5000명 기관·기관지·폐암 87만 4000명 알츠하이머병·기타 치매 82만 7000명 하기도 감염증 57만 1000명 당뇨병 54만 6000명 교통사고 51만 6000명 간암 50만 3000명 위암 45만 9000명 총 사망자 수 1910만 6000명 '저·중소득 국가' 사망 원인 사망자 수 허혈성 심장 질환 359만 7000명 뇌졸중 185만 5000명 하기도 감염증 144만 8000명 만성 폐쇄성 폐질환 118만 4000명 결핵 93만 2000명 이질성 질환 91만 1000명 당뇨병 69만 1000명 조산 합병증 68만 5000명 간경변 66만 1000명 교통사고 59만 9000명 총 사망자 수 2213만 4000명 '저소득 국가' 사망 원인 사망자 수 하기도 감염증 50만 명 이질성 질환 38만 3000명 허혈성 심장 질환 34만 9000명 에이즈 29만 2000명 뇌졸중 27만 8000명 말라리아 24만 8000명 결핵 22만 6000명 조산 합병증 21만 2000명 신생아 가사·출생시 손상 20만 1000명 교통사고 19만 4000명 총 사망자 수 535만 7000명 3. 사망 판정

3-1. 죽음의 세 징후

아직 살아 있는데도, 죽었다고 잘못된 판정을 받고 매장되었다가 관 속에서 눈을 뜬다. 18세기 유럽에서는 이런 공포가 퍼져 사회 문제가 되었다. 당시 유럽에서는 '심장과 호흡의 정지'를 죽음의 판정 기준으로 삼았다. 그러나 심전도나 청진기 등도 없었던 당시의 의료 기술은 충분하지 않았으며, 죽음을 판정하는 기준이 불확실하다고 논란이 분분했다. 그 후 19세기에 들어와 청진기가 발명되는 등 심장과 호흡 정지를 확인하는 방법이 개선되어 갔다. 심장과 호흡 정지를 죽음으로 판단하는 상황은 20세기 초까지 계속되었다.

현재는 의사가 사망 판정을 할 때 '심장 박동 정지', '호흡 정지'에 덧붙여 '동공 반응 소실'이라는 3가지 조건이 갖추어진 것을 확인한다. 이 3가지 조건을 '죽음의 세 징후'라고 한다. '죽음의 세 징후'가 일정 시간 계속되는 것이 확인되면 의사는 죽음으로 판정한다. 단 죽음의 세 징후는 '그 후 눈을 뜨는 일이 없다'라는 경험칙이다. 사실 '죽음의 세 징후'는 확고한 과학적인 죽음의 정의가 아니다. 한국의 법률에서는 죽음의 판정 뒤 24시간 이내에 매장이나 화장을 해서는 안 된다고 정해져 있다. (단 감염증 관련 등, 법률로 정해진 경우는 예외)

한편, 사람은 죽으면 몸에 여러 가지 변화가 생긴다. 예컨대 체온이 내려가 차가워지거나 혈액이 모여 피부에 변색이 일어나거나, 몸이 경직되거나 하는 변화이다. 사후에 일어나는 이런 변화를 '사체 현상(Changes Following Death)'이라고 하며, 죽음이 확실함을 의미한다.

- 심장 박동 정지: 심장 박동이 멈춰 심장 박동이 없고, 심전도의 파형이 평탄해진 상태이다.

- 호흡 정지: 자발적인 호흡이 없는 상태이다. 의사는 청진기를 흉부에 대어 호흡 정지를 확인한다.

- 동공 반응 소실: 눈 중앙부의 동공에 강한 빛을 비추어도 동공의 크기가 변하지 않는 상태이다.

3-2. '동공 반응 소실'은 왜 죽음에 판정에 사용될까?

그러면 죽음의 세 징후 가운데 '동공 반응 소실'은 왜 죽음의 판정에 사용될까?

눈에 도달한 빛은 동공을 통해 눈 속으로 들어간다. 밝을 때는 동공이 작아지고, 어두울 때는 동공이 커진다. 이것은 눈 속으로 들어오는 빛의 양을 조절하기 위해 자동으로 일어나는 반응이다. 이 반응을 '동공 반응(Pupillary Reaction)'이라고 한다. '동공 반응'을 담당하는 곳은 뇌 하부에 있는 '뇌간(Brainstem)'이라는 부분이다. 눈에 들어오는 빛의 양의 정보는 눈에서 '시각 신경'을 통해 '뇌간'에 보내진다. '뇌간'은 그 정보를 바탕으로 동공의 크기를 조절하는 근육에 신호를 보낸다. 이리하여 동공이 적절한 크기가 되도록 조절한다. 눈에 강한 빛을 비추어도 '동공 반응'이 일어나지 않았다는 것은 뇌간의 기능이 사라졌음을 의미한다.

실은 뇌간은 '동공 반응'뿐만 아니라 호흡이나 심장 활동의 유지 등 살아가는 데 필수적인 기관이자, 무의식적으로 이루어지는 여러 가지 기능을 지배하는 매우 중요한 기관이다. 그래서 '생명이 있는 자리'라고도 한다. '뇌간'은 '호흡 중추', '심장 중추', '음식을 삼키는 등 여러 가지 기능의 중추' 역할을 한다. 즉, 뇌간의 기능이 사라지면 생명을 유지할 수 없게 된다.

- 호흡 중추: 뇌간의 연수에는 호흡을 조절하는 '호흡 중추'가 있다. 횡경막이나 늑간근 등을 움직여 호흡 운동을 일으킨다.

- 심장 중추: ;뇌간의 연수에는 심장 박동을 조절하는 '심장 중추'가 있다. 온몸에 있는 혈관의 확장과 수축도 조정한다.

- 음식을 삼키는 등 여러 가지 기능의 중추: 뇌간은 '연하 운동(음식물을 삼키는 운동)', '타액 분비', '구토 반사', '발한(몸에 땀을 내는 일)' 등 생명 유지에 빼놓을 수 없는 여러 가지 기능을 조절하는 역할을 한다.

3-3. 뇌사

삶과 죽음의 경계선은 보통 '죽음의 세 징후'에 의해 판정된다. 그러나 현대에는 또 하나의 죽음의 정의에 대해 생각한다. 바로 '뇌사'이다.

'뇌사(Brain Death)'란 자발적인 호흡이나 의식이 없고, 뇌 기능이 사라지고 회복 기미가 없는 상태를 말한다. 뇌사의 판정 기준는 나라마다 조금씩 차이가 있지만, 생명 유지에 필요한 '뇌간(Brainstem)'의 기능이 정지되는 것을 중요시한다. '뇌간'의 기능 정지를 확인하기 위해 '동공 반응 소실'뿐 아니라 '통증에 대한 반응 유무', '목 안을 자극할 때 구토의 유무' 등 여러 가지 검사가 이루어진다. 뇌사는 교통사고나 넘어지는 등의 이유로 머리에 강한 충격을 받거나, 지주막하 출혈 등으로 뇌가 급격히 기능을 잃음으로써 생긴다.

본래는 어떤 이유로 뇌가 죽으면, 곧 호흡이 정지되고, 심장도 멈추기 때문에, 과거에는 뇌사라는 것을 생각할 필요가 없었따. 그러나 의료 기술이 진보된 현재는 뇌의 기능이 사라져도 '인공호흡기'를 부창하는 방법 등을 이용해, 일정 기간 동안 심장을 계속 움직일 수 있게 되었다. 뇌사 환자의 약 90%는 1주일 이내에 심장이 정지한다고 알려져 있다. 그러나 때로는 혈압을 올리는 약물 등을 사용함으로써 1년 이상 심장이 계속 움직였다는 보고도 있다. 의료 기술의 발전에 따라, 많은 생명을 구할 수 있게 되었지만, 동시에 뇌는 죽어도 그 밖의 장기는 기능한다는 삶과 죽음의 애매함도 부각되고 있다.

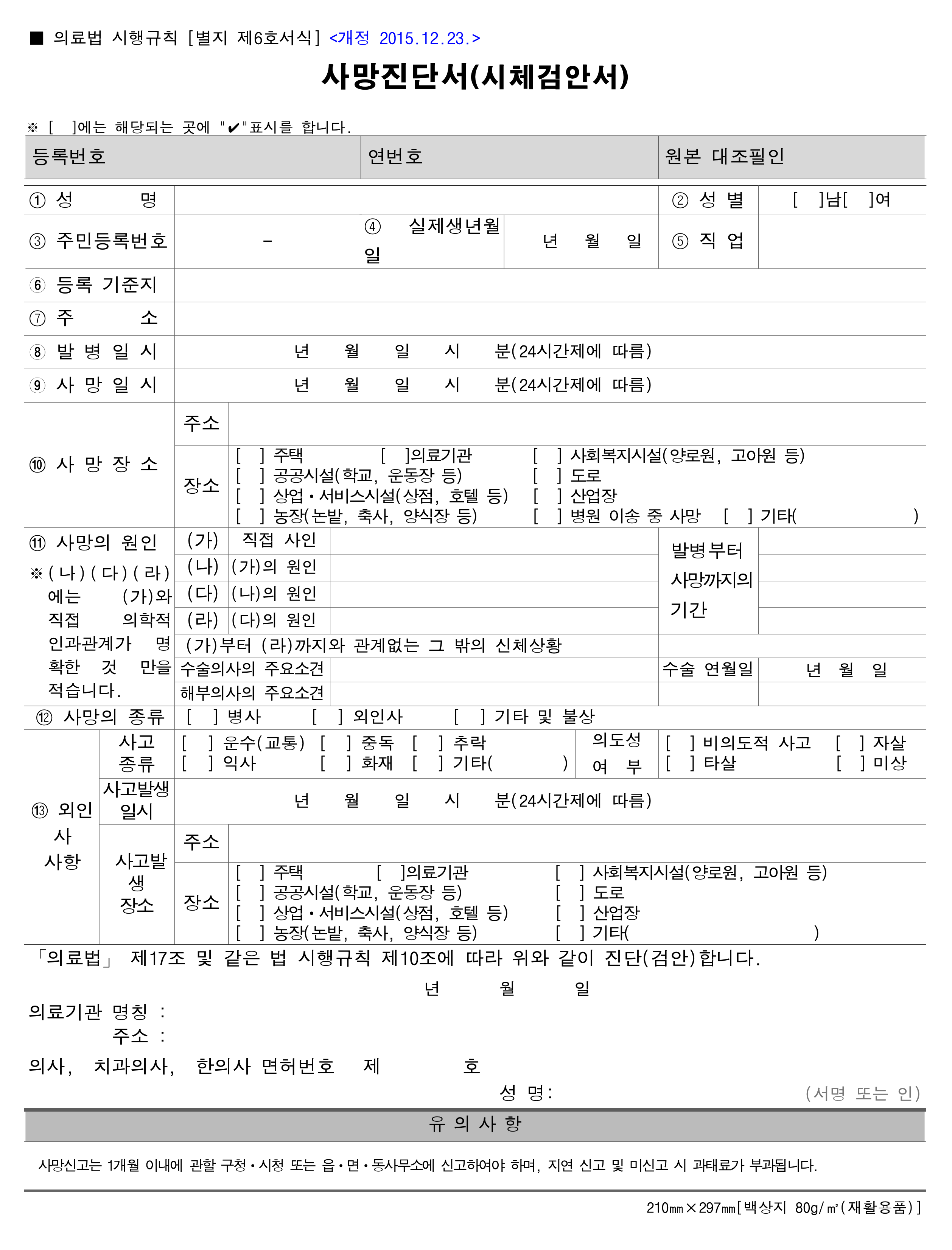

반응형4. 사망 진단서

사람이 죽었을 때, 죽음을 의학적·법률적으로 증명하기 위해 '사망 진단서'가 발행된다. '사망 진단서'란 죽은 사람을 진료해 온 의사가 최종적인 사망 원인이나 죽음에 이르기까지의 과정을 가능한 대로 상세히 적은 것이다. '사망 진단서'가 없으면 화장이나 매장을 할 수 없다. 사망 진단서에는 죽은 사람의 성명과 성별, 생년월일, 사망 일시, 사망의 원인 등이 기록된다.

'사망 진단서'는 법률적으로 사람의 죽음을 증명하는 것뿐 아니라, '사망의 원인'의 통계 자료로도 이용된다. 사망 진단서에 근거한 사망 원인 통계는 사회가 어떤 질병을 예방해야 할지를 결정하는 중요한 근거가 된다. 그래서 사망 진단서에 기록되는 사망 원인이 애매하면 많은 사람에게 죽음을 초래하는 병을 놓치게 될 수 있다.

'사망 진단서'의 '사망의 원인' 항목에는 하나 이상의 난이 있으며, 맨 위의 난에는 직접적으로 죽음을 일으킨 '상병(상처와 질병)'이 기록된다. 그리고 이어서 그 상병을 일으킨 원인이 있으며, 인과관계의 순서에 따라 그 아래에 적게 되어 있다. 이 항목을 적는 방법에 따라, 통계에 나타나는 사망 원인이 바뀔 가능성이 있다. 예컨대 위암이 전이되어 폐암이 되고, 그것이 원인이 되어 최종 적으로 폐렴으로 죽었을 경우, 원래의 사망 원인은 '위암'이다. '사망 진단서'의 '직접 사인'의 난에는 '폐렴', 그 아래에 '폐암', 이어서 '위암'이라 적어야 한다. 그 결과, 원래의 사망 원인은 '위암'으로 통계에 반영된다. 그러나 만약 진단서에 '폐렴'만 기록되어 있을 경우에는 사망 원인은 '폐렴'이 된다. 2018년 기준으로 한국에서 사망원인 1위는 암, 2위는 심장 질환, 3위는 폐렴, 4위는 뇌혈관 질환이다. 폐렴 사망자가 많은 이유 가운데 하나는, 암이 원인으로 폐렴이 되어 죽은 사람의 사망 원인을 암이 아니라 폐렴이라고 한 예가 있을 것이다.

사망진단서 5. 검시와 부검

5-1. 검시

'암' 등의 병에 의해 병원에서 죽었을 경우, 그 죽음은 '자연사(Death by Natural Causes)'로 받아들여질 것이다. 그러나 길거리에서 죽은 사람이 발견되었을 경우는 다를 것이다. 심장병 등에 의한 '자연사'일지도 모르겠지만, 불의의 사고나 누군가에게 살해되었을 가능성도 생각할 수 있다.

이런 경우 먼저 경찰관이 의사 입회 아래 '검시'를 한다. '검시(Postmortem Examination)'란 신체나 그 주위 상황을 조사해 신원을 확인하거나, 사건의 성격이 있는지 없는지를 확인하는 것이다. 사건의 성격이 없다고 판단되면, 의사에 의해 사망 원인의 특정이나 사망 시각 등을 판정하는 절차가 이루어진다.

5-1. 부검

한편 사건의 성격이 의심되는 경우나 사망 원인이 불명일 경우, 그 사람이 어떤 원인으로 죽음에 이르렀는지를 상세히 조사하기 위해 법의관에 의해 '부검(사인·병변·손상 등의 원인과 그 정도 등을 규명하기 위해 시체를 해부·검사하는 일)'이 이루어진다. '법의관 부검'에서는 부검 전에 키와 몸무게를 재고, 항문으로 온도계를 넣어 직장의 온도를 잰다. 그리고 먼저 모의 표면을 자세히 검사해 상처나 병변, 피부의 변색 등이 없는지를 확인핟한다. 또 X선을 사용해 몸의 단면 영상을 얻는 CT 촬영을 해서 해부 전에 몸속의 출혈이나 골절이 없는지 조사하기도 한다. 그 후 내장을 하나씩 꺼내 '병변(병이 원인이 되어 일어나는 생체의 변화)'이나 '상처'가 없는지를 조사해 사망 원인을 특정하고, 병사인지, 사고사인지, 타살인지 등을 조사한다. 내장뿐 아니라 근육이나 혈관의 모습도 조사한다. 또 채취한 혈액이나 소변으로부터 필요에 따라 혈액형, 약물, DNA 등의 검사를 한다. 이렇게 상세한 분석을 통해 사망 원인을 규명한다.

예컨대 깊이 수십 cm인 얕은 수영작에서 죽은 사람이 발견되었다고 하자. 이 사람은 물에 빠져 죽은 것일까? '법의관 부검'은 여러 가지 가능성을 고려해 이루어진다. 예컨대 부검을 통해 '목뼈가 부러지지 않았다', '폐에 다량의 물이 들어가지 않았다', '저체온증은 아니다', '심장의 혈관에 이상은 없다', '머리에 경막하 혈종이 있다' 등 여러 가지 사실이 쌓여 간다. 이런 사실을 바탕으로 이 사람은 익사가 아니라, 어떤 원인으로 머리가 강하게 부딪쳐 죽었다고 결론을 내리게 된다.