0. 목차

- 일반 상대성 이론과 빅뱅

- 우주의 시작은 과학을 초월하는가?

- '우주의 시작'을 '과학의 영역'으로 끌어들이자.

- 허수 시간에서 빅뱅까지

1. 일반 상대성 이론과 빅뱅

1-1. 일반 상대성 이론

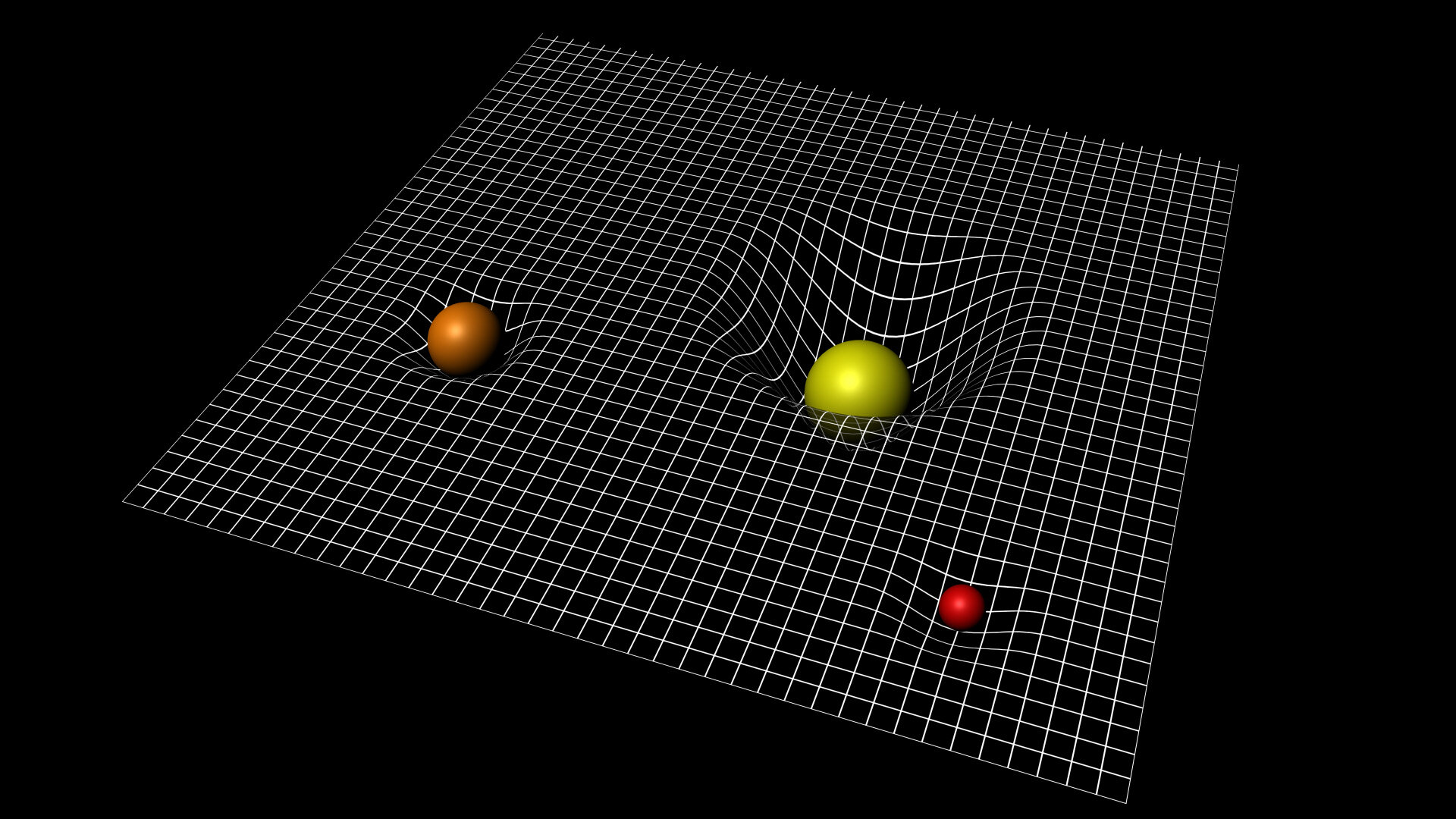

'일반 상대성 이론(Theory of general relativity)'을 한마디로 말하면, 공간도 변하고 운동한다는 이론이다. 운동을 한다고 해도 우주 공간이 다른 훨씬 큰 공간에 떠 있는 것이 아니므로, 공간 자체가 움직여 다닌다고 생각해서는 안 된다. '공간의 운동'이란 공간 안의 두 점 사이의 거리가 늘어나거나 줄어드는 것을 말한다. 공간이 여기저기 늘어나거나 줄어들면, 휘어진 공간이 생긴다. 그리고 그 휘어진 공간을 물체가 운동하면, 그 궤도도 휘어지게 된다. 물체가 중력에 끌려서 낙하하는 현상을 '공간의 휘어짐(Warping of space)'으로 설명한 것이 '일반 상대성 이론'이다.

1-2. 우주는 '무(無)에서 생겨났다.

그런데 공간이 여기저기서 부분적으로 변형되면, 우주 공간 전체로도 무엇인가 엄청나게 큰 규모의 운동을 하여 변형될 가능성도 있다. 일반 상대성 이론의 '아인슈타인 방정식'을 써서 이것을 처음으로 논한 것은 소련의 '알렌사드르 프리드만(Alexander Friedmann, 1888~1925)'이었다. 그리고 '빌럼 드 지터(Willem de Sitter, 1872~1934)', '쥘 르메트르(Jules Lemaître)' 등도 프리드만과 마찬가지의 주장을 했다.

그들의 연구 결론은, 우주에 시작이 있었다는 것이다. 우주 시작의 순간에는 우주 공간의 부피는 0이었고, 그리고 그 후에 급격히 팽창해 현재의 거대한 우주가 되었다고 한다. 아인슈타인은 처음에 이 결론에 대해 강하게 반대했다고 한다. 그는 그때까지 '정적인 불변의 우주'라는 이미지를 쉽게 버리지 못했다. '에드윈 허블(Edwin Hubble, 1889~1953)'이 은하의 운동을 관측하여, 은하가 우주 공간의 팽창 법칙에 따라 서로 멀어지고 있음을 발견한 뒤에야 비로소 우주가 팽창하고 있다는 생각을 납득하게 되었다. 아인슈타인은 물리학계에 여러 번 혁명을 일으켰지만, 분명한 이유가 있을 때까지 자신의 생각을 고집한 일이 여러 번 있었다.

1-3. 빅뱅 이론

그다음에 문제가 된 것은, 우주 공간이 0에서 출발했다면, 천체는 도대체 어디에서 나타났느냐 하는 의문이었다. 그래서 등장한 것이 '조지 가모(George Gamow, 1904~1968)'를 중심으로 한 '빅뱅 이론(Big Bang Theory)'이다. 이 이론에 따르면, 우주가 갓 시작되었을 때, 물질은 이미 존재하고 있었다. 단 현재의 우주에서 볼 수 있는 천체의 형태가 아니라, 물질은 양성자와 중성자나 전자 같은 구성 입자로 분해되어 뿔뿔이 흩어져 있었다고 한다. 이렇게 뿔뿔이 흩어져 있던 물질이, 현재에 비해 매우 고온 고밀도의 우주 공간 안에 가득 차 있었다는 상태가 빅뱅이다.

지금으로부터 약 138억 년 전의 우주를 본 직접 본 사람은 없다. 하지만 우주가 시작되었을 무렵의 물질 상태로 여겨지는 흔적이 여러 형태로 남아있다. 이런 점 등으로 보았을 때, 빅뱅 이론은 대체로 틀림없다고 생각된다. 이것이 '표준 우주론(Standard Cosmology)'이라고 불리는 내용이다.

2. 우주의 시작은 과학을 초월하는가?

2-1. '일반 상대성 이론'은 우주가 어떻게 시작되었는지를 설명하지 못한다.

'표준 우주론'에서는 우주 공간이 0에서 시작되었고, 초기에는 그 물질이 뿔뿔이 흩어져 있는 '혼돈(Chaos)' 상태였다고 한다. 하지만 이것만 가지고 우주의 시작을 알았다고 말할 수는 없다.

그러면 물리학자들이 문제로 삼는 것은 무엇일까? 일반 상대성 이론에 따라 우주에 시작에 있었다는 점은 인정한다고 해도, '일반 상대성 이론'은 우주가 어떻게 시작되었는지를 설명하지 못한다. 예컨대 우주가 시작되었을 때 입자가 몇 개 정도 존재하고 있었는지, 갓 태어난 우주는 어느 정도 휘어져 있는지 등에 대해 '일반 상대성 이론'은 답을 하지 못한다.

2-2. 시작의 상태는 물리 법칙으로 결정할 수 없는가?

'일반 상대성 이론(Theory of general relativity)' 등의 물리 법칙에 따라 과거의 우주로 되돌아가면, 우주의 시작이 어떠했는지를 현재의 우주에서 원리적으로 계산할 수 있어야 한다. 하지만 그 시작이 지금과 같은 상태여야만 하는 것은 아니다. 우주는 지금과는 완전히 다른 상태에서 시작됐었을 수도 있다는 것이다.

이처럼 '시작의 상태가 결정되지 않는다.'는 것은 물리법칙의 일반적인 특징이기도 하다. 이를테면 끈을 공중에 매달고서 한쪽 끝을 흔들어 그 진동이 전달되는 현상을 생각해 보자. 어떻게 흔들었는가를 안다면 그 진동이 전달되는 모습을 계산할 수 있다. 하지만 최초에 어떻게 흔들었는가는 이 끈을 흔든 사람의 자유의사에 달려 있기 때문에, 이것은 물리 법칙의 설명 범위가 될 수는 없다. '우주의 시작 문제'도 이와 같아서, 과거의 우주로 되돌아갔을 때 그 끝은 역사의 끝이 된다. 그리고 그 끝에서 무엇이 일어났는가는 물리 법칙으로 결정할 수 없다. 그렇다면, '우주의 시작'은 과학으로 설명할 수 없는 영역인 것일까?

3. '우주의 시작'을 '과학의 영역'으로 끌어들이자.

3-1. 스티븐 호킹의 '허수 시간'

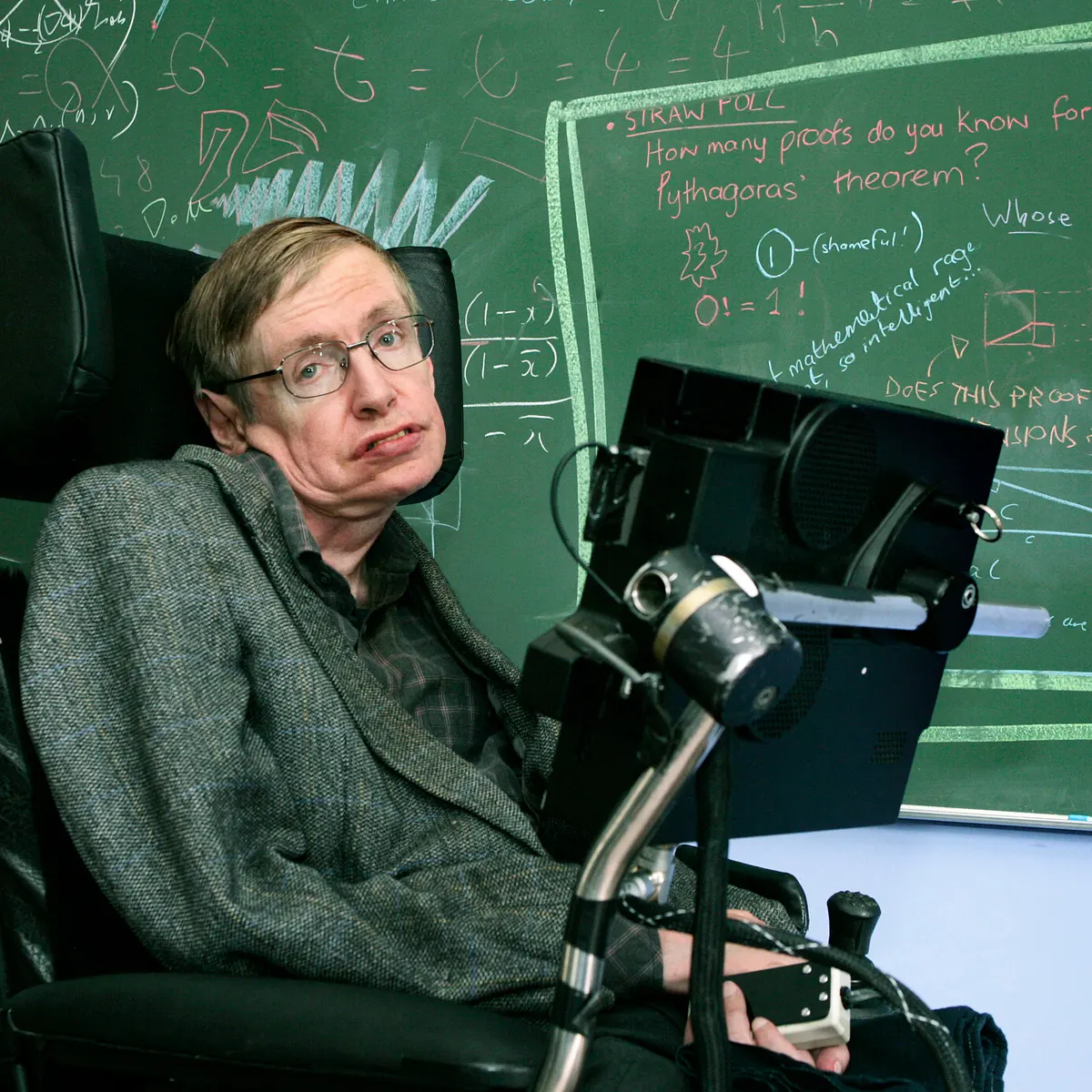

'스티븐 호킹(Stephen William Hawking, 1942~2018)'과 그의 친구 '제임스 하틀(James Burkett Hartle, 1939~)'은 '우주의 시작 문제'를 과학의 영역으로 끌어들이기 위해, '양자 우주론(Quantum Cosmology)'이라는 이론을 제안했다. 두 사람의 주장은 '우주의 우주의 시작답지 않게 한다.'는 것인데, 그러기 위해 '허수 시간(Imaginary Time)'을 도입했다.

현재의 우주에서의 시간은 1초, 2초라는 식으로 '실수 시간(Real Time)'으로 흐른다. 그러나 '스티븐 호킹'에 따르면, 우주의 시작에서는 1i초, 2i초라는 식으로 시간이 허수로 흘렀다고 한다. 여기에서 i는 허수를 나타내는 것으로, 허수의 제곱은 음수가 된다. 즉, 'i × i = i2 = -1'이다.

3-2. 민코프스키 계량

그러면 시간이 허수라는 것은 무엇을 의미할까? 이를 이해하려면, 아인슈타인의 '상대성 이론'을 인용해야만 한다. '상대성 이론'에서 가장 기본이 되는 내용은 '시공의 거리'라는 개념이다. 아인슈타인은 공간적으로 같은 점이라고 해도, 시각이 경과했다면 다른 점이라고 해석했다. 더 나아가 시각의 경과까지 포함한 '새로운 의미에서의 거리'라는 것을 생각했다. 그리고 그의 결론을 식으로 나타내면, '(시공 거리)2 = (공간 거리)2 - (시간 경과)2'이된다. (시각과 위치가 다른 두 점 사이의 거리=시공 거리)

이 식은 '(공간 거리)2 = (가로)2 + (세로)2'을 말하는 '피타고라스의 정리(Pythagorean Theorem)'와 비슷하지만, 이 식의 정식 명칭은 '민코프스키 계량(Minkowski Metric)'이다. 하지만 덧셈인 '피타고라스 정리'와는 다른점이 있다. '(시간 경과)2'이 뺄셈으로 되어 있다는 점에 유의해야 한다.

3-3. 시간이 실수라면, 시간과 공간의 방향이 다르다.

이제 '민코프스키 계량(Minkowski Metric)'과 '우주의 역사'의 관계를 생각해 보자. 우리의 우주는 공간적인 넓이가 있고, 시간도 흐르고 있다. 같은 시각에서 공간의 넓이만을 생각하면 '(시공 거리)2'은 '양(+)'이다. 한편 공간적으로 움직이지 않고 시간만 흘러갔다고 하면, '(시공 거리)2'은 '음(-)'이 된다. 이처럼 '공간 방향'과 '시간 방향' 다르다는 것이 우리의 실수 시간의 우주이다.

하지만 실수 시간의 우주에서는 시작의 순간만은 특수하다. 우주의 시작에서는 공간의 크기가 0이었으므로, '공간 방향' 등은 있을 수가 없다. 하지만 우주가 시작되었으므로, 시간은 경과할 수 있고, 그 방향의 '(시공 거리)2'은 '음(-)'이다. 요약하면, '실수 시간'에서의 우주의 시간은 '(시공 거리)2'은 '음(-)'이라는 방향밖에 없다는 뜻에서, 우주의 역사 속에서 아주 특수한 점이다.

3-4. 시간이 허수라면, 시간과 공간의 구별이 없어진다.

그런데 시간의 경과가 허수라면, 이야기가 달라진다. '허수의 제곱(i2)'은 -1이므로, 허수 시간이 지났을 때, '(시공 거리)2'은 '양(+)'이 된다. '양(+)'이라는 것은 '공간 방향의 거리'와 같다. 결국, 시간이 허수라면, 시간과 공간의 구별이 본질적으로는 없어져 버린다.

이렇게 되면, 공간 방향이 없고 시간 방향만 있는 우주 시작도, 특수한 지점이 아니게 된다. 즉, 시간이 허수라면, 우주의 시작은 부드럽고 역사의 끝이 아니라는 뜻이 된다. 그리고 우주 자신이 부드럽다면, 그 안의 물질의 움직임도 우주의 시작에 의해 부드러울 것으로 생각된다. 이에 따라, 우주가 시작되었을 때의 물질의 상태를 결정하려는 것이 호킹의 아이디어이다.

3-5. 우주의 시작

- '실수 시간'에서 우주가 시작된 경우: 우주의 시작은 그 부피가 0이다. 그래서 어느 방향으로 나아가도 '시간 방향'으로 진행하는 셈이 되고, '(시공 거리)2'의 부호는 반드시 '음(-)'이 된다. 그런데 시공의 다른 점에서는 '공간 방향'은 '음(-)'이 되고 '시간 방향'은 '양(+)'이 되므로, 우주의 시작과는 그 부호에 차이가 있다. 따라서 '실수 시간'으로 생각하는 우주의 시작은 특수한 점이 된다.

- '허수 시간'에서 우주가 시작된 경우: 허수 시간으로 생각하면 '(시공 거리)2'의 부호는 언제나 '양(+)'이 된다. 우주의 시작은 시간 방향으로 진행되지만, 부호는 다른 점과 마찬가지로 '양(+)'이다. 따라서 우주의 시작은 특수한 점이 되지 않고, 다른 점과 부드럽게 이어진다. 그래서 우주는 부드럽게 시작된다.

4. 허수 시간에서 빅뱅까지

지금까지 우주의 시작이 '허수 시간'이면, 아주 편리하다는 이야기를 했다. 하지만 현재의 우주의 시간은 '실수 시간'이다. 그렇다면, 어디에선가 '허수 시간'에서 '실수 시간'으로 변한 것임에 틀림없다. 이전의 '알렌사드르 프리드만(Alexander Friedmann)'의 '표준 우주론(Standard cosmology)'에서는, 과거를 아무리 거슬러 올라가도 시간은 실수이다. 허수로 변환하는 것은 우주 공간의 팽창이 정지하는 순간뿐이라는 규칙이 있는데, 프리드만의 우주는 처음부터 현재의 우주에 이르기까지 팽창만 계속하기 때문에 변환은 불가능하다.

4-1. 인플레이션 이론

그런데 아주 적합한 이론이 존재한다. 바로 '인플레이션 이론(Inflation Theory)'이라는 불리는 것인데, 이것은 이제까지의 설 중에서 우주 초기의 부분을 손질한 이론이다. 프리드만의 '표준 우주론'에서는 0에서 출발해 팽창해 나간다고 했다. 하지만 '인플레이션 이론'에서는 아주 초기에 '알렌사르드 프리드만'의 이론보다 훨씬 급격한 팽창을 하는 시기가 있었다고 주장한다.

허수 시간에서 실수 시간으로의 변환은 우주의 팽창이 정지하는 시간에서만 이루어진다. 인플레이션의 급팽창이 시작되기 직전에는 일단 팽창이 정지한다. 허수 시간과 실수 시간 사이에는 일단 우주의 팽창이 정지하는 순간이 있기 때문에 허수 시간에서 실수 시간으로 변환될 수 있다. 실수 시간으로 옮겨간 다음에는 인플레이션을 일으켰을 가능성이 있다. 그 후 인플레이션의 종료와 동시에 물질이 생성되고, 우주는 '혼돈 상태', 즉 '빅뱅(Big Bang)이 되었다.

반대로 허수 시간을 과거로 추적하면, 우주는 찌부러져가다가 결국 부피가 0이 된다. 이것이 우주의 시작이라고 할 수 있는데, '허수 시간'에서의 우주의 시작은 '부드러운 우주의 시작'이다. 결국, '인플레이션 이론'에서는 호킹이 주장한 '시작답지 않은 시작'이 실현될 가능성이 있다는 것이다. 이에 대해서는 소련 태생의 '알렉산더 빌렌킨(Alexander Vilenkin, 1949~)'이라는 물리학자의 선구적인 업적이 있었지만, 우주론상의 의의를 지적한 것은 '스티븐 호킹'이라고 할 수 있다.

4-2. 물질 탄생의 원인을 설명할 수 있다.

실은 이처럼 시작되는 우주의 역사를 계산하면, 그 안에는 물질이 거의 존재하지 않음을 알 수 있다. 이대로라면, 현재의 우주는 형성될 수 없다. 하지만 인플레이션이라는 급격한 팽창이 끝나고 프리드만식으로 느슨한 팽창으로 변할 때, 물질이 진공에서 대량으로 나온다는 점에 대해서는 '인플레이션 이론(Inflation Theory)'이 옳다고 할 수 있다. '우주의 팽창 속도의 변화'는 '공간의 성질 변화'와 관계가 있어, 공간의 성질 변화가 물질 탄생의 원인이 된다.

인플레이션이 끝나자마자 많은 입자가 생성되어 활발히 날아다니게 되고, 결국 고밀도의 '혼돈(Chaos)' 상태가 되었다. 이러한 상태가 바로 '빅뱅(Big Bang)'이다. '빅뱅' 이후의 우주의 역사는 이제까지의 '표준 우주 모형(Standard Model of Cosmology)'의 테두리 안에서 논의하면 된다.