0. 태양계

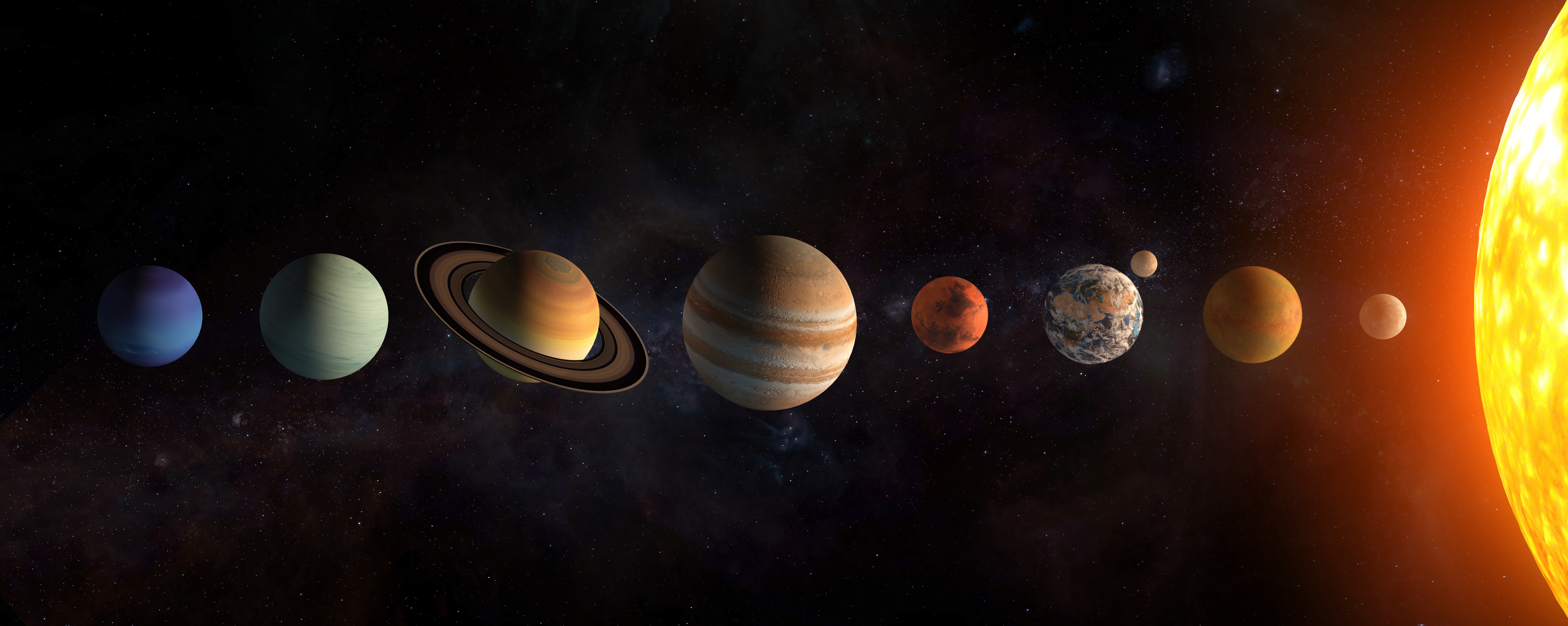

'태양계(Solar System)'는 태양과, 태양을 중심으로 도는 8개의 행성, 그 행성을 도는 위성, 5개의 왜소행성, 그밖에 많은 소천체 등으로 구성되어 있다. 태양계에서는 현재까지 8개의 '행성(planet)'이 발견되었다. 그 행성은 태양에 가까이 있는 천체부터 '수성(Mercury)', '금성(Venus)', '지구(Earth)', '화성(Mars)', '목성(Jupiter)', '토성(Saturn)', '천왕성(Uranus)', '해왕성(Neptune)'이다. 그러면 천체가 행성으로 인정 받으려면, 어떤 조건에 부합해야 할까? 행성으로 분류되기 위해서는 다음 세 가지 조건에 부합해야 한다.

- 항성을 중심으로 공전해야 한다.

- 스스로 안정적인 형태를 유지할 수 있을 만큼의 중력을 가지고 있어야 하지만, 자체적인 핵융합이 가능할 정도의 질량을 가지면 안된다.

- 세 번째 조건은 자신의 궤도 근처에 있는 모든 천체들을 위성으로 만들거나 밀어낼 수 있는 능력을 가지고 있어야 한다.

태양계의 행성들은 지구를 기준으로 '내행성(Inferior Planet)'과 '외행성(superior Planet)'으로 나눌 수 있다. 지구보다 안에 있는 행성인 '수성(Mercury)', '금성(Venus)'을 '내행성'이라고 부르고, 지구 바깥에 있는 '화성(Mars)', '목성(Jupiter)', '토성(Saturn)', '천왕성(Uranus)', '해왕성(Neptune)'을 '외행성'이라고 부른다.

태양계의 행성들은 '지구형 행성'과 '목성형 행성'으로도 나눌 수 있다. '수성(Mercury)', '금성(Venus)', '지구(Earth)', '화성(Mars)'까지를 지구형 행성이라고 부르고 '목성(Jupiter)', '토성(Saturn)', '천왕성(Uranus)', '해왕성(Neptune)'을 '목성형 행성'이라고 부른다. 지구형 행성 중에는 지구가 가장 크고 목성형 행성 중에는 목성이 가장 커서 대표하는 행성들을 활용해서 이름을 붙인 것이다. 지구형 행성들과 목성형 행성들은 성격이 굉장히 다르다.

- 지구형 행성: '지구형 행성'은 '암석형 행성'이라고 부르기도 한다. 지구형 행성은 질량과 크기가 작고 표면 성분이 단단한 암석으로 되어있어 밀도가 높은 편이이다. 이렇게 되어버린 이유는 뜨거운 태양 가까이에 있는 지구형 행성들은 열에 의해 기체들이 증발해 버려서 단단하고 비중이 높은 암석이나 금속질의 성분만 남았기 때문이다. 반면 목성형 행성들은 계속해서 더 많은 양의 기체를 끌어당길 수 있게 되어서 크기가 커진 것이다. 또 지구형 행성들은 자전속도가 느린 편이고 질량이 작아 데리고 있는 위성의 수가 적다.

- 목성형 행성: '목성형 행성'들은 대부분 수소나 헬륨 같은 가벼운 기체로 이루어져 있다. 질량과 크기가 크지만 기체로 되어 있어 밀도가 낮은 편이다. 물론 행성의 중심부에 고체 물질이 있긴 하나 비율이 낮다. 목성형 행성들은 기체로 이루어져 있어 자전 속도가 빠르고 질량이 커서, 위성들을 많이 데리고 있다. 목성형 행성들은 지구형 행성들과는 달리 '고리(ring)'를 가지고 있기도 하다. 사람들은 보통 토성만 고리를 가지고 있다고 생각하지만, 사실은 다른 목성형 행성들도 고리를 가지고 있다. 물론 희미하고 얇아서 눈에 잘 띄지는 않는다.

목성형 행성들과 지구형 행성들은 이렇게 많은 차이를 보이고 있지만 공통점도 있다. 태양계의 모든 행성은 태양이 원반 모양으로 회전하면서 중력 수축을 할 때 만들어졌기 때문에, 원반의 한 평면 위에 공전 궤도를 가지고 있으며, 공전 방향도 모두 같다.

0-1. 목차

- 수성(Mercury)

- 금성(Venus)

- 지구(Earth)

- 화성(Mars)

- 목성(Jupiter)

- 토성(Saturn)

- 천왕성(Uranus)

- 해왕성(Neptune)

- 카이퍼 벨트(Kuiper Belt)

- 오르트 구름(Oort Cloud)

- 새로운 행성이 발견된다?

1. 수성

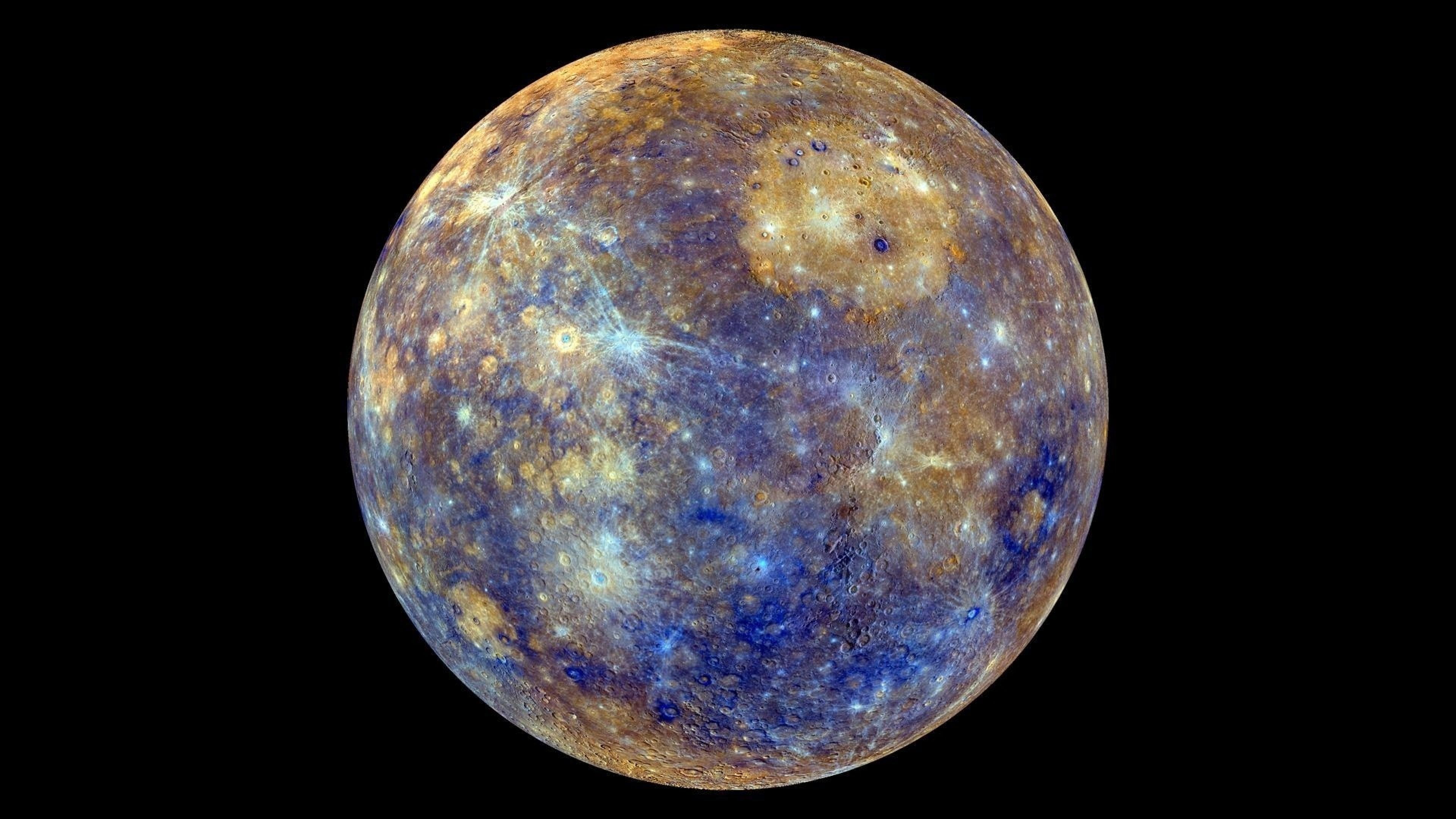

수성은 태양과 가장 가까이 있고 공전 주기가 가장 짧은 행성이다. 태양과 멀리 있는 행성일수록 공전 주기가 길어진다. 또 수성은 태양계 행성 중에서 가장 작고 지구 질량의 18분의 1 밖에 되지 않는다.

수성은 태양열 때문에 물과 대기가 모두 증발해서 풍화와 침식이 거의 이루어지지 않는 행성이다. 대기가 있는 지구 같은 경우에는 우주에서 외부 천체가 날아와서 운석이 부딪히면 운석 구덩이가 생겼을 때 풍화와 침식 때문에 금방 구덩이가 없어지지만 수성 같은 경우는 그대로 남아있다. 때문에 수성의 표면에는 수많은 운석들이 충돌한 자국인 크레이터들이 많이 남아있다. 그래서 수성은 달의 표면과 매우 흡사한 모습을 하고 있다. 또 수성은 전체 반지름의 무려 75% 정도가 금속핵으로 이루어져 있다. 이런 모습을 갖게 된 이유는 수성이 만들어지던 초기 시절 다른 천체와 충돌로 인해 표층부가 제거되고 금속 성분의 핵만 남게 되었기 때문일 거라고 추측하고 있다. 그 결과 수성은 금속 성분의 핵만 남아 태양계에서 지구 다음으로 밀도가 높은 행성이 되었다.

수성의 자전 주기는 59일이다. 공전 주기는 88일이라 수성의 실질적인 하루는 지구의 176일이 된다. 그래서 수성은 한쪽 면만 오랫동안 태양빛을 받게 된다. 태양빛을 받지 못하는 부분은 온도가 계속 낮아진다. 결국 열을 전달해줄 대기가 없는 수성은 온도가 높은 곳은 400℃까지 올라가지만, 온도가 낮은 쪽은 -170℃까지 내려가서 극심하게 온도 차이가 난다.

2. 금성

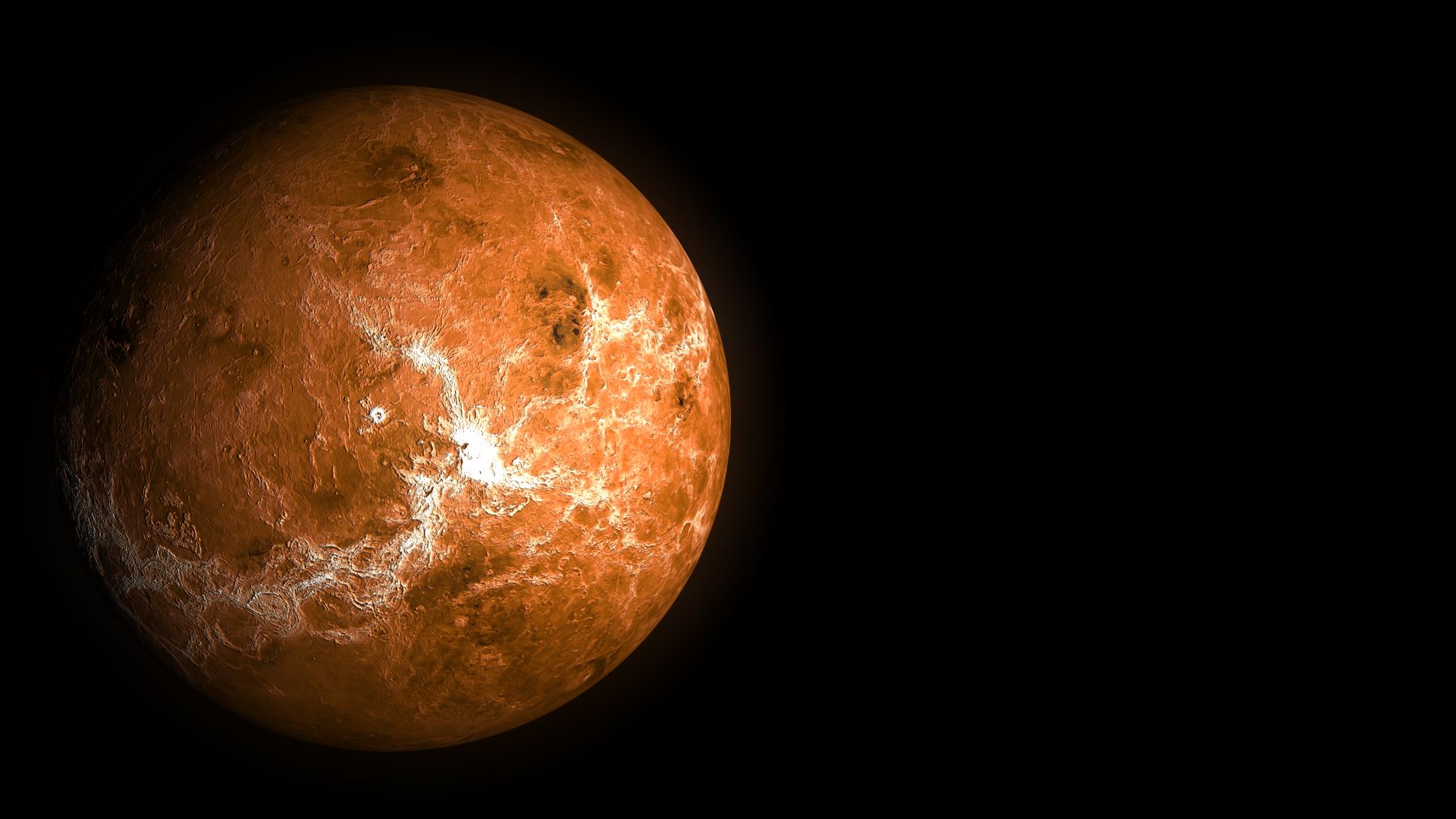

금성은 지구에서 가장 가깝고 지구와 가장 비슷한 크기와 질량을 가지고 있는 행성이다. 금성은 워낙 밝아 지구에서도 해뜨기 전에 동쪽 하늘과 해진 후 서쪽 하늘에서 볼 수 있다. 그래서 옛날 사람들은 이를 서로 다른 별이라고 생각해서 해뜨기 전에 보이는 금성을 샛별, 해진 후에 보이는 금성을 개밥바라기별이라고 불렀다. 금성이 예쁘게 보이는 이유는 두꺼운 대기층의 태양빛의 대부분을 반사시키기 때문이다. 그러나 금성은 이렇게 예쁜 모습과는 달리 매우 가혹한 환경을 가진 행성이다. 금성의 대기는 96% 이상이 온실기체인 이산화탄소로 이루어져 있어서, 400도가 넘는 대기층을 갖고 있다. 이산화탄소는 무거운 기체라서 90기압이라는 극악한 환경까지 만들어졌다.

금성에는 증기로 남아있는 수분조차 거의 없는데, 이것은 금성의 자기장이 약해 태양에서 뿜어져 나오는 태양풍을 막아내지 못했기 때문이다. 또 금성의 표면을 살펴보면 화산을 많이 볼 수 있는데 금성 표면의 약 80%가 화산 활동에 의해 만들어진 것이라고 한다. 화산활동으로 인한 용암이 흐르면서 운석 구덩이를 메우게 되어 표면이 편평하게 된 것이다.

3. 지구

지구는 지구형 행성 중에서 가장 크고 무거운 행성이고, 생명체가 탄생하기에 가장 적합한 환경을 가지고 있는 행성이기도 하다. 지구는 태양과의 적당한 거리 때문에 생명체가 살 수 있는 온도를 유지할 수 있었다. 지구는 바다가 표면의 71%를 차지하고 있고 대기는 질소 78%, 산소 21%, 이산화탄소 0.038%로 구성되어 있다. 특히 적정량의 이산화탄소 덕분에 지구는 온실 효과를 얻게 되었고 생명체가 살아갈 수 있는 적절한 온도를 가질 수 있게 되었다.

지구는 자기장이 존재해 태양에서 발생하는 태양풍을 막을 수 있었다. 만약 자기장이 없었다면, 태양풍에 의해 지구의 대기는 날아갔을 것이고, 바다는 증발했을 것이며, 지구의 생명체들은 모두 멸종했을 것이다. 지구의 내부에 들어가 보면, 중심부에 '철(Fe)'이나 '니켈(Ni)' 등의 금속으로 이루어져 있는 핵이 있다. 이 핵은 고체 부분의 내핵과 액체 부분의 외핵으로 나눌 수 있다. 외핵에서 녹은 금속이 흐르면서 전류를 발생시켜 지구의 자기를 만들어 낸다. 덕분에 지구는 거대한 자석이 될 수 있었고, 자기장을 만들어 낼 수 있었던 것이다.

지구는 하나의 '달'이라는 위성도 하나 가지고 있다. 이 달은 일식, 월식 등의 천문 현상을 만들어 낸다. 달에 대해 조금 설명하자면, 달은 질량이 작아 중력이 약했으므로 대기를 가질 수 없었다. 대기가 없었기 때문에 풍화작용이 일어나지 않았고, 달에 충돌한 운석 구덩이들은 그대로 남아 있게 되었다.

4. 화성

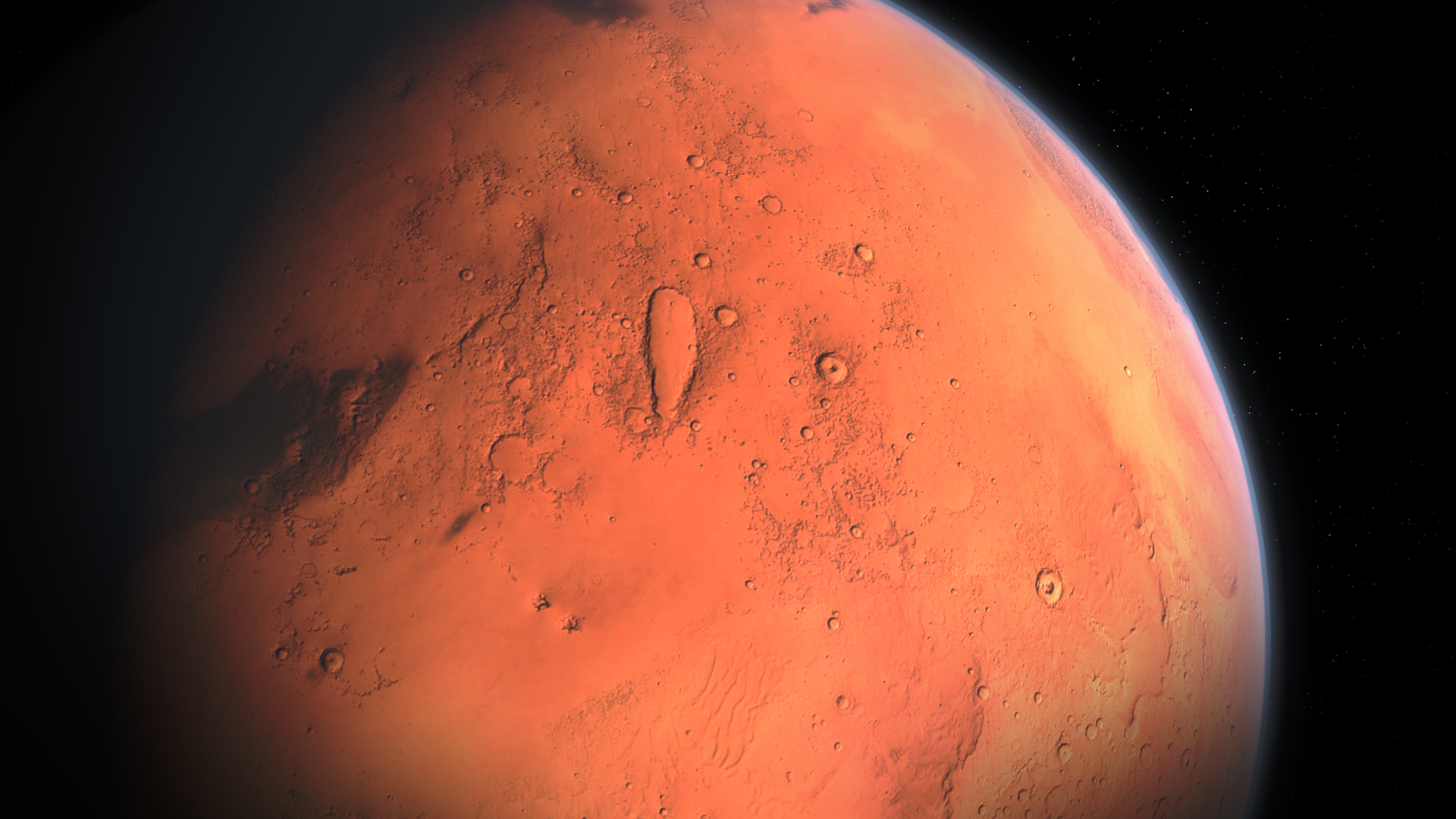

화성은 표면이 산화철로 덮여있어 불게 보이는 행성이다. 화성의 평균기온은 -60℃고, 화성에는 이산화탄소의 형태로 대기가 존재한다. 물론 그 양이 희박해 지구의 0.6%에 지나지 않는 기압이지만 말이다.

화성의 남반구와 북반구에는 왕관 모양으로 드라이아이스와 약간의 물로 이루어져 있는 '극관(Polar Cap)'이 존재한다. 과학자들은 이 극관의 크기가 변한다는 것을 발견했고, 화성도 계절 변화가 일어난다는 것을 알게 되었다. 실제로 화성도 지구만큼 약간 자전축이 기울어져 있다. 지구의 자전축 기울기는 23.43° 화성의 자전축 기울기는 25.19°다.

화성에서 가장 눈에 띄는 것 중에 하나는 태양계 전체에서 가장 큰 '올림푸스 산(Olympus Mons)'의 존재이다. 이 올림푸스 산은 지구에서 가장 높은 에베레스트산보다도 3배 정도 높은 25km의 높이를 가지고 있다. 화성은 '포보스(Phobos)'와 '데이모스(Deimos)'라는 위성도 데리고 있다. 이 두 위성은 화성의 인력에 끌려온 소행성일 것으로 생각된다.

그뿐만 아니라 화성에서 과거에 물이 흘렀던 흔적을 발견하는데 성공했고, 2018년에는 남극 지하에서 길이 20km에 달하는 거대 호수를 발견하는 성과도 이루어냈다. 이것이 화성이 인류가 미래에 거주하게 될 가장 유력한 후보지로 거론되고 있는 이유이다. 실제로 태양계를 통틀어 화성 탐사가 가장 많이 시도되고 있고 화성의 '테라포밍(Terraforming)'에 대한 연구도 계속 이루어지고 있다.

5. 목성

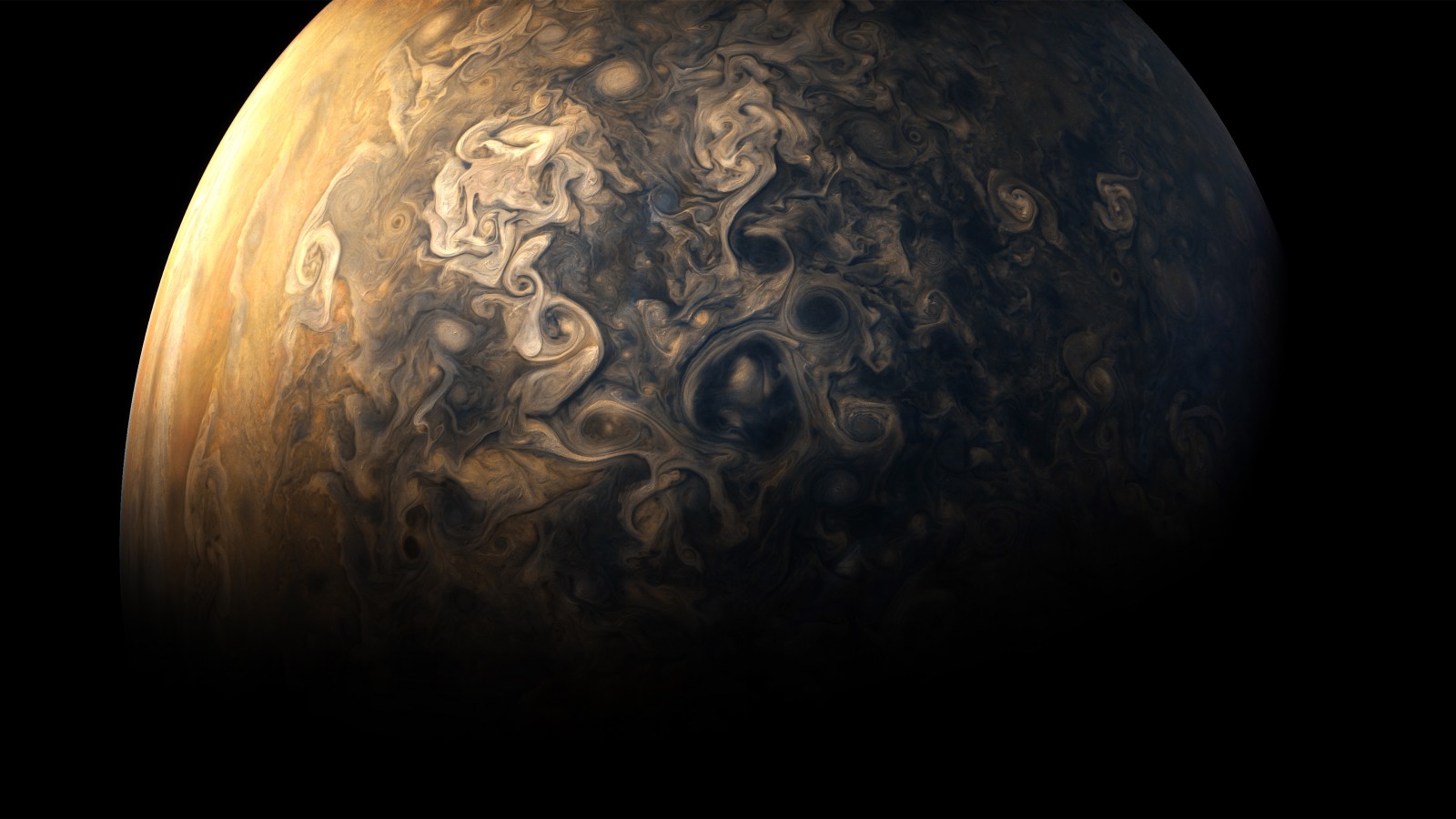

목성은 지구의 11배가 되는 지름을 가지고 있고 질량도 지구의 318배나 되는 태양계에서 가장 큰 행성이다. 이 목성은 커다란 질량을 가지고 있다 보니, 데리고 있는 위성의 수도 상당히 많다. 현재까지 발견된 위성만 해도 70개가 넘는다. '이오(Io)', '에우로파(Europa)', '가니메데(Ganymede)', '칼리스토(Callisto)'라는 4개의 위성이다. 이 4개의 위성은 1610년에 갈릴레이가 발견해서 갈릴레이 위성이라고도 불린다.

우리가 목성을 봤을 때 가장 눈에 띄는 것은 적도 부근에 있는 하얀색과 갈색의 아름다운 줄무늬다. 이 가로 줄무늬는 목성의 자전 속도가 빠르기 때문에 나타나는 것이다. 얼마나 빠르냐면 목성은 커다란 크기에도 불구하고 자전하는데 하루도 안 걸린다. 목성을 보면 눈에 띄는 게 하나 더 있는데 그것은 바로 남반구에 있는 '대적점(대적반)'이라는 것이다. 이 대적점은 지구가 두세 개 정도 들어가는 크기를 가진 소용돌이치는 폭풍이다. 이것이 우리의 눈에 붉은색의 점처럼 보이는 것이다. 목성에는 지구처럼 자기장이 있기 때문에 태양풍에 의해 아름다운 빛깔의 '오로라(Aurora)'도 나타난다.

6. 토성

토성도 목성과 마찬가지로 거대 가스의 행성이다. 토성은 유일하게 고리가 뚜렷하게 보이는 행성이다. 이 고리는 얼음과 암석으로 이루어져 있다. 이 토성의 고리를 자세히 보면 고리의 안과 밖을 나누는 검은 선처럼 보이는 폭 수천 km의 '카시니 간극'이 관측된다. 토성도 질량이 커서 목성처럼 많은 위성을 가지고 있다. 지금까지 발견된 위성만 60개가 넘는다.

그중에서 가장 주목받는 위성은 '타이탄(Titan)'이라는 위성이다. 타이탄은 수성보다도 크고 태양계의 위성 중에서 유일하게 대기를 가지고 있으며 구름에서 메테인 비가 내린다고 알려져 있다. 토성도 목성처럼 자전이 빨라서 가로 줄무늬가 존재한다. 물론 희미해서 눈에 잘 띄지는 않지만 말이다. 또 목성에 '대적점(great red spot)'이 있다면, 토성에는 북반구에서 하얀색 줄무늬로 보이는 '대백반(Great White spot)'이라는 대폭풍이 관찰된다.

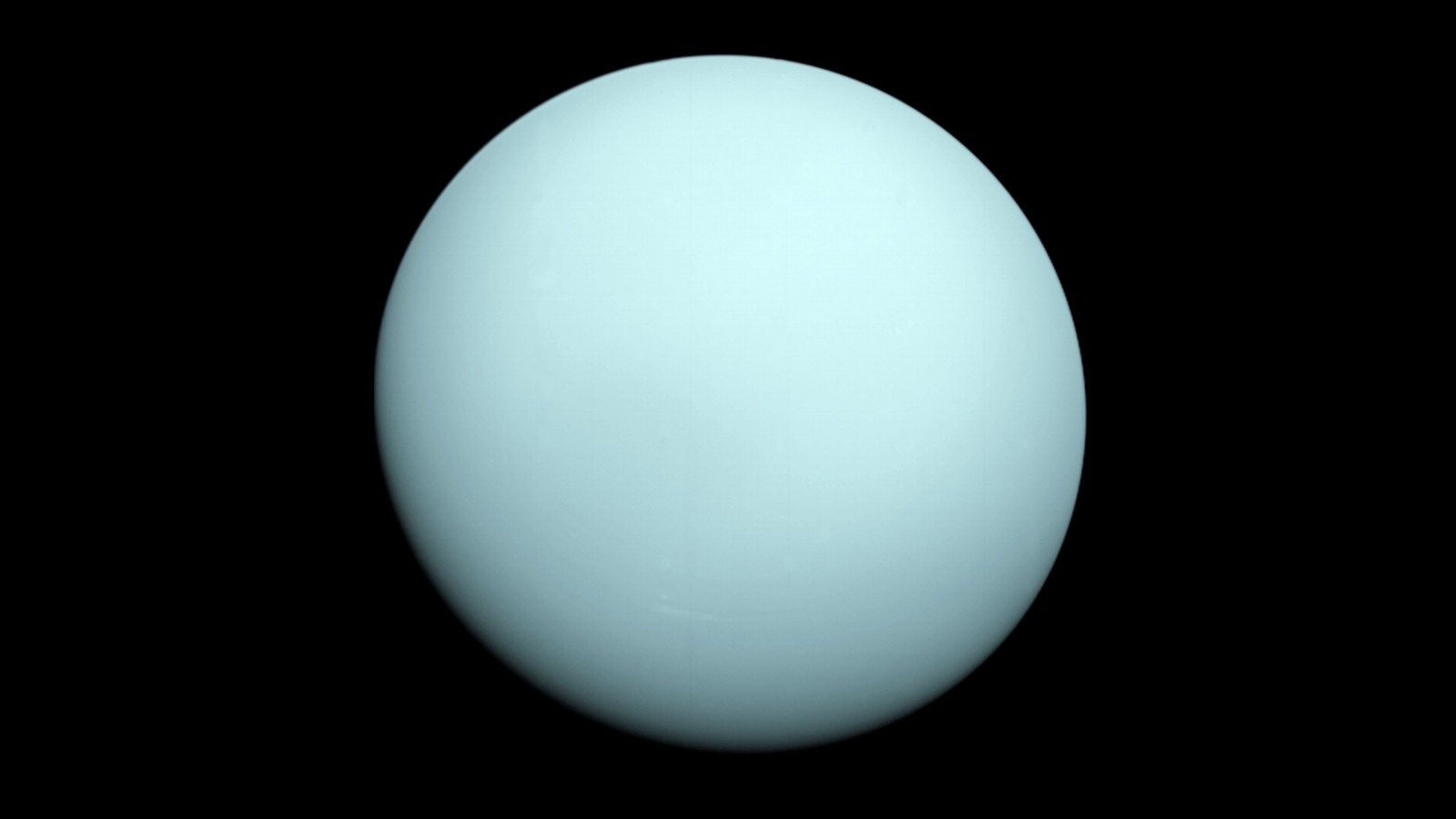

7. 천왕성

천왕성은 자전축이 98도나 기울어져 있는 청록색의 '거대 얼음 행성'이다. 천왕성의 대기는 수소 83%, 헬륨 15%, 메테인 2%로 구성되어 있다. 그런데 이 메테인의 특성 중 하나가 붉은색 빛은 흡수하고 청색과 푸른색 계열을 산란시키는 것이다. 그래서 천왕성은 청록색을 띠게 된 것이다. 천왕성 역시 검은색 얼음으로 되어있어 잘 보이지는 않지만 고리가 존재한다. 또한 지구 질량의 10배 정도 되는 거대 행성답게 위성들도 현재(2021년 기준)까지 27개나 발견된 상태이다.

8. 해왕성 (목성형 행성)

'해왕성(Neptune)'은 여태까지 발견된 태양계의 행성 중에서, 태양으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 파란색의 '거대 얼음 행성'이다. 해왕성의 대기는 대부분 '수소'와 '헬륨' 그리고 약간의 '메테인' 등으로 구성되어 있다. 그래서 해왕성은 푸른빛을 띠게 되었다.

해왕성도 다른 목성형 행성들처럼 많은 위성을 가지고 있다. 그중 가장 대표적인 위성이 '트리톤(Triton)'이라는 위성이다. 대부분의 위성이 모행성의 자전 방향과 같은 방향으로 공전하는 것과는 달리 이 위성은 해왕성과 반대 방향으로 공전하는 역행 위성이다. 이런 특징 때문에 트리톤은 해왕성으로부터 받는 조석력(주위의 행성 또는 위성이 만유인력으로 당기는 힘)에 의해 공전 속도가 점점 느려지고 공전 반지름도 점점 작아져 결국에는 해왕성으로 떨어지게 될 것이다. 지구의 달이 지구로부터 받는 조석력의 영향으로 공전 속도가 빨라져 지구로부터 점차 멀어지는 것과는 정반대의 운명을 가지고 있는 것이다.

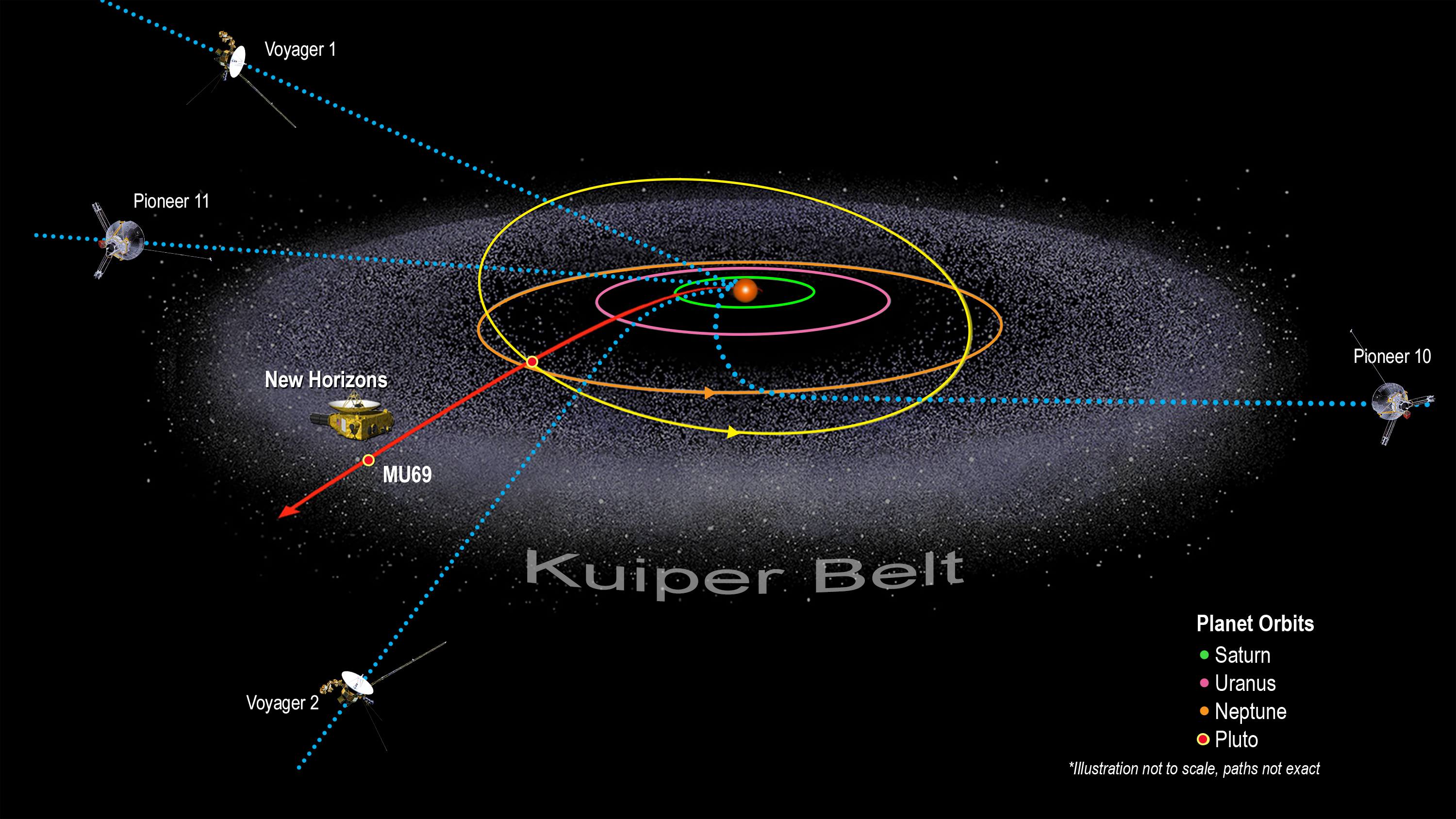

9. 카이퍼 벨트

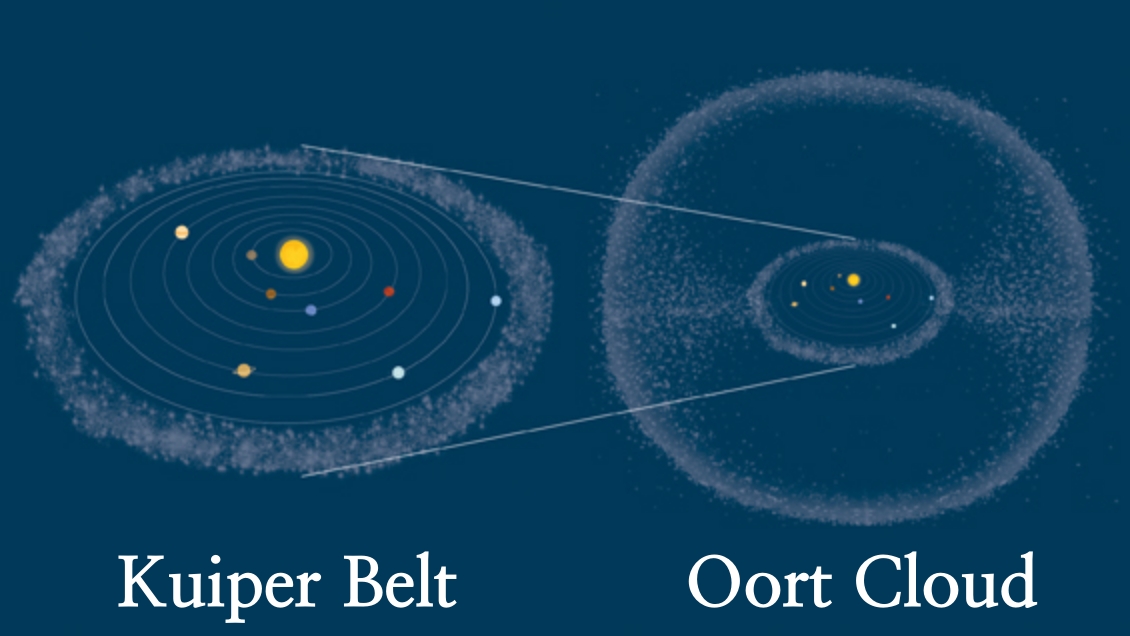

해왕성 궤도보다 바깥쪽인 태양으로부터 30~50AU 떨어진 영역에는 태양계 주위를 도는 작은 천체들의 집합체가 있다. '카이퍼 벨트(Kuiper Belt)'라고 부르는 이곳에는 '하우메아(Haumea)', '마케마케(Makemake)', 행성 지위를 박탈당한 '명왕성(Pluto)' 등의 '왜소 행성(Dwarf Planet)'들이 포함되어 있다.

10. 오르트 구름

'카이퍼 벨트(Kuiper Belt)'보다 더 바깥쪽에는 태양계를 껍질처럼 둘러싸고 있다고 여겨지는 가상의 천체 집단인 '오르트 구름(Oort cloud)'이 있다. 이 오르트 구름의 범위는 학자들마다 의견이 다른데 어떤 학자는 태양에서 지구 거리의 10만 배에 달하는 거리까지를 오르트 구름의 범위로 보기도 한다. 이 오르트 구름의 존재까지 생각한다면, 태양계의 범위는 우리가 생각했던 것보다 아주아주 넓어질 것이다. 오르트 구름에는 5조~6조 개나 되는 '혜성(Comet)'이 숨어 있으며, '장주기 혜성(Long-period Comet)'이 태어나는 장소라고 생각된다.

10-1. '오르트 구름'은 외계의 별로 진출하기 위한 징검다리로 이용될 것이다.

'오르트 구름'의 혜성들은 인간이 다른 별로 진출하는 징검다리가 될 수 있다. 태양계 바깥에 있는 별까지의 거리는 상상을 초월할 정도로 멀다. 프리스턴 대학교의 물리학자 '프리먼 다이슨(Freeman Dyson, 1923~2020)'은 "외계의 별로 진출하려면 수천 년 전에 폴리네시아인이 개발했던 항해술을 연구해 볼 필요가 있다고 했다."고 했다. '폴리네시아(Polynesia)'란 태평양의 중심부와 남태평양에 흩어져 있는 1000여 개의 섬들을 말한다. 태평양을 단 한 번의 항해로 건너려면 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 대형 참사로 끝나기 십상이다. 그래서 '폴리네시아인'들은 사방에 흩어져 있는 섬들을 징검다리로 활용했다. 일단 배를 타고 가까운 섬으로 가서 집을 짓고 정착하여 한동안 살다가 그 다음 섬으로 이주하는 식이다. '프리먼 다이슨'은 이처럼 우주 곳곳에 중간 식민지를 건설하고, 그곳을 새로운 기점으로 삼아 단계적으로 나아갈 것을 제안했다. 그러면 자신이 속한 태양계에서 방출된 떠돌이 행성, 즉 '혜성(Comet)'이 외계 별로 가는 이정표 역할을 할 수 있을 것이다.

오르트 구름은 태양을 중심으로 3광년까지 뻗어 있을 것으로 추정된다. 지구에서 가장 가까운 별인 '센타우리 삼성계(Centauri Triple Satr System)'까지의 거리가 약 4광년 정도이므로, 지구와 '센타우루스(센타우리의 단수형)' 사이의 절반 이상이 오르트 구름으로 덮여 있는 셈이다. 만약 센타우루스도 혜성 구름이 에워싸여 있다면, 지구에서 센타우루스로 가는 길목에는 혜성이 시종일관 징검다리처럼 놓여 있는 셈이다. 여기에 급유소, 전초기지, 중간 기지국 등을 건설하면 '지구'와 '센타우루스'를 잇는 우주 고속도로가 완성된다. 가까운 별까지 한 번에 가는 것보다 '혜성 징검다리'를 거쳐가는 것이 좋다.

천문학자들은 혜성의 꼬리 부분에 탐사선을 꾸준히 보내다가 2016년 9월에 '로제타호(Rosetta Spacecraft)'의 탐사로봇을 혜성에 착륙시키는 데 성공했다. 착륙한 혜성의 이름은 '67P/추류모프-게라시멘코'이다. 이때 입수된 정보에 의하면, 혜성의 중심부는 단단한 바위와 얼음으로 이루어져 있어서, 중간기지를 건설하는 데 아무런 문제가 없다.

11. 새로운 행성이 발견된다?

지금도 '카이퍼 벨트(Kuiper Belt)'와 '오르트 구름(Oort Cloud)'에서는 해마다 새로운 발견이 이루어지고 있다. 요즘 천문학자들은 일반상대성이론에 초고속 컴퓨터까지 동원하여 '카이퍼 벨트'와 '오르트 구름'에 존재하는 천체들을 찾아내고 있다. 2016년에는 한 무리의 천문학자들이 '태양계에 아홉 번째 행성이 존재할지도 모른다.'라고 주장한 적이 있다. 이 천체는 관측을 통해 발견된 것이 아니라, 뉴턴의 운동방정식을 컴퓨터로 푸는 과정에서 그 존재가 예견되었는데, 아직 망원경으로 확인되지는 않았지만, 데이터의 신뢰도가 매우 높아서 천문학자들 사이에 대체로 수용되는 분위기다.

이와 비슷한 사례는 과거에도 있었다. 19세기 천문학자들은 천왕성의 궤도가 뉴턴의 중력 법칙에서 조금 어긋나 있음을 발견하고, '뉴턴의 법칙이 틀렸거나 그 주변에 아직 발견되지 않은 미지의 천체가 존재하여 천왕성의 궤도에 영향을 주고 있다고 결론지었다. 그 후 천문학자들은 미지의 행성이 있을 만한 지역을 망원경으로 샅샅이 뒤지다가 1846년에 정말로 새로운 행성을 발견하여 '해왕성(Neptune)'이라고 명명했다.