-

미래 예측은 정말 불가능할까?과학(Science)/미래학 (Futurology) 2021. 10. 3. 06:04

0. 목차

- 고대의 사람들은 세상을 이해할 수 없었다.

- 과학적 결정론

- 양자역학의 등장

- 거시적 예측

1. 고대의 사람들은 세상을 이해할 수 없었다.

고대의 사람들은 도저히 이 세상을 이해할 수 없었다. 그들은 '재연 재해', '전염병', '출산', '죽음', '추위', '지진', '홍수' 등이 아무런 이유 없이 그리고 아무런 예고 없이 마구잡이로 찾아온다고 생각했을 것이다. 초기 인류는 초자연적인 현상에 의해 운명이 좌우되고 이에 자유롭지 못했다. 이들은 미래를 알 수 없다고 믿을 수밖에 없었다. 심지어 자녀 출산이 성관계와 관련되어 있다는 사실도 한참 후에 알았으니 말이다. '종교'도 이러한 자연현상에 대한 두려움에 기반해 싹텄을지 모른다.

하지만 이내 인류는 조금씩 자연현상에 규칙성이 있음을 깨닫기 시작했다. 특히 태양의 움직임은 인류에게 있어 매우 중요했다. 태양은 추위와 암흑으로부터 인간들을 지켜주는 존재였고, 태양이 인류에게 끼치는 영향력은 절대적이었기 때문이다. 초기 인류는 태양 없이는 아무런 농작물도 자라지 못하고 지구상의 어떠한 생명체들도 존재할 수 없다는 사실을 잘 알고 있었다. 그래서 인류는 태양의 활동을 예측하기 위해 천체의 움직임에 주목하기 시작했다. 태양과 별자리에의 움직임에 관계가 있다는 사실을 발견한 인류는, 천체의 관찰을 통해 계절과 같은 미래를 예견할 수 있게 되었다. 이렇게 발전하기 시작한 '천문학(Astronomy)'은 인류에게 있어 최초로 발달한 과학이 되었다.

2. 과학적 결정론

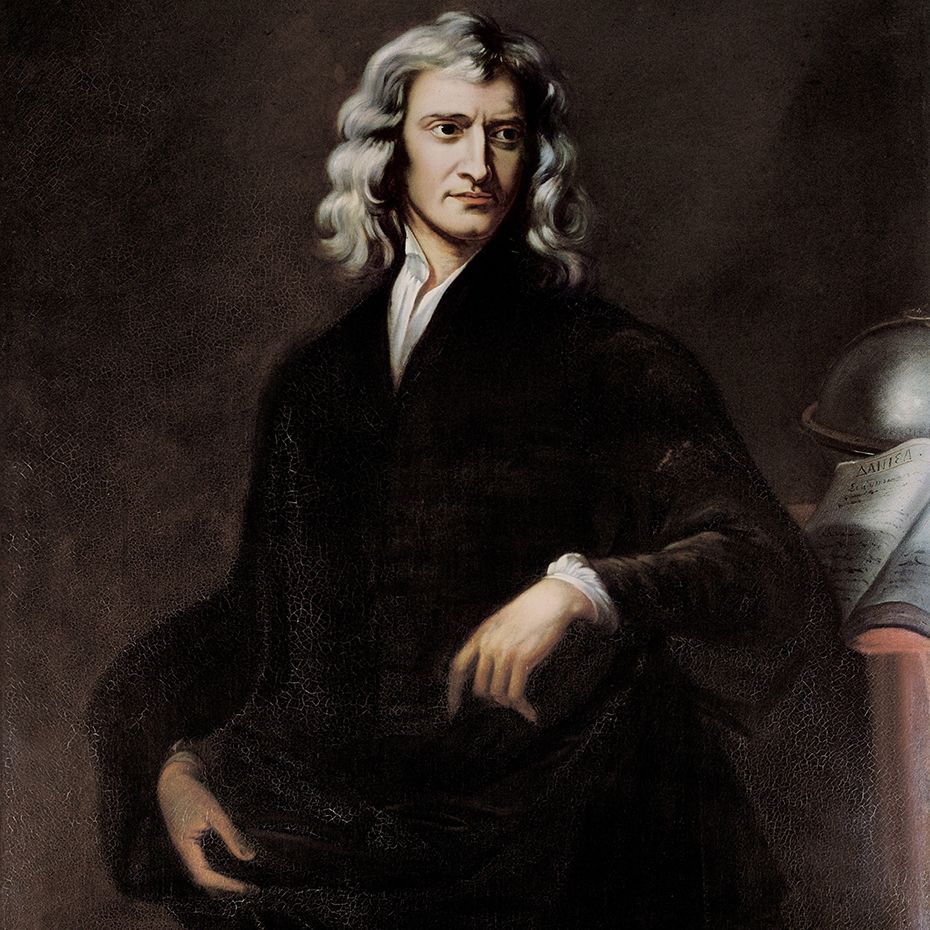

인류는 천문학 뿐만 아니라 다른 자연 현상도 어떠한 규칙에 따라 움직인다는 사실을 깨닫기 시작했다. '아이작 뉴턴(Issac Newton, 1643~1727)'같은 물리학자들은 자연현상을 수학적 기반 위에 올려 놓았고 고전 역학을 탄생시켰다. '고전 역학(Classical Mechanics)'이란 '아이작 뉴턴(Issac Newton)'의 세 운동 법칙인 '관성의 법칙', '운동 방정식', '작용 반작용의 원리'에 따라 만든 역학 체계를 말한다. 이는 과학적 '결정론(Determinism)'으로 이어지게 되었다.

'과학적 결정론'이란 쉽게 말해, 인간의 행위를 포함하여 이 세상에서 일어나는 모든 일들은, 우연이나 선택의 자유에 의하여 일어나는 것이 아니라, 일정한 인과 관계의 법칙에 따라 결정된다는 이론을 말한다. 다시 말해, 우주 안에 있는 모든 입자와 속도를 알 수 있다면, 미래의 어떤 시점의 입자의 행동을 알 수 있다는 것이다. 따라서 계산을 통해 미래를 알아내는 것은 원리적으로 가능하며, 충분히 성능좋은 컴퓨터만 있으면 모든 미래를 계산할 수 있다. 물론 엄청나게 복잡한 방정식들 때문에 현실적으로는 완벽한 미래 예측이 거의 불가능할지 모르지만, 적어도 원칙적으로는 완벽하게 예측할 수 있을 것이라고 생각했다. 따라서 '뉴턴의 우주'는 '거대한 시계'와 비슷하다고 말할 수 있다. 태초에 조물주가 태엽을 감아놓았고, 그 태엽이 서서히 풀리면서 정해진 법칙을 따라 진행되는 중이다. 과학적 결정론에 따르면 '과거', '현재', '미래'는 모두 정해져 있어, '자유의지'라는 것도 존재할 수 없다. 만약 미래가 모두 결정되어 있다면, 매 순간 우리가 내리는 선택조차 아무런 의미가 없다.

아이작 뉴턴 3. 양자역학의 등장

20세기에 접어들자 불변의 진리처럼 보였던 '과학적 결정론'에 금이 가기 시작하였다. 과학자들은 '양자역학(Quantum Mechanics)'의 등장으로 인해 완벽한 예측이 실현될 수 없다고 생각하게 되었다.

'양자역학'은 '고전역학(Classical Mechnics)'으로는 설명할 수 없었던 불연속적인 현상들을 '양자화(Quantization)'를 이용해 설명하였다. 이를테면 '복사 에너지(Radiant Energy)'는 특정한 크기의 묶음, 다시 말해 물리량이 취할 수 있는 최소량인 '양자(Quantum)'들로서 방출될 수 있다고 보았다. 미래를 예측하기 위해서는 현재 입자들의 위치와 속도를 정확하게 측정하기 위해 '관측(Observation)'이라는 행위가 필요하다. 하지만 관측을 하기 위해서는 최소 양자 한 개 만큼을 사용해야 한다. 결국 관측이라는 행위는 입자들의 속도와 위치에 영향을 주게 될 것이다. 그러면 결국 관측된 대상은 예측할 수 없는 방식으로 변화된다. 현재의 입자의 위치와 속도도 정확하게 측정이 불가능한데, 어떻게 미래의 입자의 위치와 속도를 예측할 수 있을까? 결국 이러한 자연의 무작위성 때문에, 현대의 과학자들은 완벽한 미래 예측이 불가능하다고 생각하게 되었다. 이러한 양자적 특성은 이후에 '베르너 하이젠베르크(Werner Karl Heisenberg, 1901~1976)'가 '불확정성 원리(Uncertainty Principle)'로 요약하였다.

반응형4. 거시적 예측

그렇다면 '하이젠베르크(Werner Karl Heisenberg)'의 '불확정성 원리(Uncertainty Principle)' 때문에 우리는 미래 예측을 할 수 없는 것일까? 양자역학은 모든 미래예측이 무의미하다는 사실을 말하고 있는 것일까? 그렇지는 않다. 작은 세계에서 일어나는 불연속적인 어떤 현상들의 합을 충분한 규모의 관점에서 바라본다면, 그것은 마치 연속적인 현상처럼 보일 것이다. 불연속적인 많은 사건들의 결과들은 확률 분포로 나타난다. 따라서 우리는 표본으로 쓰일 수 있는 '데이터(Data)'가 충분히 많고 이를 통계적 방법과 물리학적 이론 등을 활용하여 훌륭하게 해석하고 계산할 수 있다면, 거시적 현상을 꽤 정확한 수준으로 예측할 수 있다. 물론 계산량이 너무 많기 때문에 현실적으로는 완전히 정확하게 예측할 수는 없을 것이다.

분자 하나의 행동은 예측하기 너무나도 어렵지만, 가스 전체의 행동은 '열역학 법칙(Thermodynamic Laws)'을 이용하여 쉽게 예측할 수 있다. 마찬가지로 자연은 확률적으로 작동하는 부분이 있기 때문에, 원자 하나처럼 작은 규모의 미래 예측은 어려울 수 있다. 하지만 그 규모가 사회·문명 단위로 충분히 크다면, 그 미래를 꽤 정확하게 예측할만 한 부분들이 많이 있다.