0. 기본 데이터

- 지구와 달의 평균 거리: 38만 4400km

- 공전 궤도: 27.32일

- 자전 궤도: 27.32일

- 적도 반지름: 1738km

- 질량(지구=1): 0.012300

- 평균 밀도: 3340kg/m3

- 이심률: 0.0090

- 자전축 기울기 (황도면 기준): 1.5424°

- 자전축 기울기 (궤도면 기준): 6.687°

0-1. 목차

- 지구의 유일한 위성

- 과학은 달의 관측에서부터 시작되었다.

- 달의 차오름과 이지러짐

- 달의 기원

- 달의 표면

- 조석 (Tide)

- 일식과 월식

1. 지구의 유일한 위성

상당수의 '행성(Planet)'은 그 주위에 '위성(Satellite)'을 가지고 있다. 태양계의 경우 '위성이 존재하지 않는 행성'은 지구보다 안쪽 궤도를 돌고 있는 '수성(Mercury)'과 '금성(Venus)' 뿐이다. 한편, 지구보다 바깥쪽 궤도를 돌고 있는 행성은 모두 복수의 위성을 가지고 있다. '달(Moon)'은 지구의 유일한 위성인데, 모행성에 대해 위성이 하나뿐인 행성은 태양계에서는 지구뿐이다. 게다가 달은 적도 반지름이 1734km로 지구의 4분의 1 크기로, 모행성에 대한 크기로는 태양계 행성의 위성 가운데 가장 거대하다. 참고로 태양계에서 가장 큰 위성은 목성의 위성인 '가니메데(Ganymede)'이다.

달은 타원 궤도를 그리며 지구를 돌고 있다. 지구와 달이 가장 가까워질 때의 거리는 약 35만 6400km, 가장 멀어졌을 때의 거리는 약 40만 6700km로, 평균 거리는 약 38만 4400km이다. 달은 자전하고 있으며, 그 주기는 27.32일이다. 그런데 달이 지구를 도는 공전 주기도 27.32일이라서, 지구에서 언제나 달의 같은 면이 보이게 된다.

1-1. 달의 환경

달의 질량은 지구의 약 80분의 1로 지구보다 평균 밀도는 낮지만, 내부 구조는 비슷하다고 생각된다. 깊이 30~60km 정도까지는 규산염인 '지각(Crust)'이 있고, 그곳에서 1200~1500km 깊이까지는 지각 물질보다 밀도가 높은 규산염 '맨틀(Mantle)'이 있고, 중심에는 '철(Fe)'이나 '니켈(Ni)'을 주성분으로 한 '핵(Core)'이 존재할 것이라 생각된다. 달 표면의 중력은 지구상의 6분의 1밖에 되지 않는다.

달은 지구와 비슷하게 암석으로 되어있지만, 대기가 존재하지 않는다. 지구는 대기에 의해 기온이 안정되어 있지만, 달에는 대기가 없어서 낮의 기온이 110℃까지 상승하며, 반대로 밤에는 -150℃ 이하까지 내려간다.

2. 과학은 달의 관측에서부터 시작되었다.

달은 인류에게 가장 친근한 천체인 동시에, 사람들의 생활에서 빠뜨릴 수 없는 존재였다. 또한 달빛은 어두운 밤을 비추고, 달이 차고 이지러지는 사이클은 '책력(일 년 동안의 월일, 해와 달의 운행, 월식과 일식, 절기, 특별한 기상 변동 따위를 날의 순서에 따라 적은 책)'을 탄생시켰다. 천문학과 과학은 달의 관측에서부터 비롯되었다고 과언이 아니며, 인류는 고대부터 달에 큰 관심을 가졌다. 고고학적이 증거 등으로 볼 때, 고대 문명의 대부분은 달에 대한 풍부한 지식을 가지고 있었던 것으로 보인다.

기원전 2세기에는, 그리스의 천문학자 '히파르코스(Hipparchos, 기원전 190년경~기원전 120년경)'가 달의 궤도를 계산해 달까지의 거리를 구했다. 2세기에는 그리스의 천문학자 '프톨레마이오스(Klaudios Ptolemaeos, 85?~165?)'가 달의 운동을 더 상세하게 계산했다. 그 계산은 16세기 까지는 가장 정확한 것이었다.

1609년 이탈리아의 '갈리레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564~1642)'는 직접 만든 작은 망원경으로 달을 관측해 처음으로 '월면(달의 겉면)'을 스케치했다. 그리고 평평하다고 알려져 있던 달의 표면이 울퉁불퉁하다는 사실을 밝혀냈다. 완전한 존재라고 믿어졌던 달에 기복이 있다는 사실은, 당시의 사람들에게 놀라움을 주었다. 그리고 달은 항상 같은 면을 지구로 향하고 있는데, 실제로는 달의 진자 운동에 의해 전체 표면의 59.4%를 지구에서 볼 수 있다. '칭동(libration)'이라고 불리는 이 현상을 발견한 사람도 '갈릴레오 갈릴레이'였다.

달은 '아이작 뉴턴'이 '만유인력의 법칙'을 발견할 때도 중요한 역할을 했다. 뉴턴은 사과가 나무에서 떨어지는 것을 보고 만유인력을 발견했다고 알려져 있다. 하지만 달이 왜 지구에서 멀리 날아가 버리지 않는지를 생각하다가 만유인력을 발견했다고도 알려져 있다. 그 힘이 지상에서 낙하하는 사과에 작용하는 힘과 같다는 결론에 도달한 것이다. 이는 과학사상 가장 중요한 발견 중에 하나였다.

3. 달의 차오름과 이지러짐

달은 스스로 빛나는 것이 아니라, 태양에서 오는 빛을 반사함으로써 빛나는 것이다. 그래서 달은 태양에 비추어지는 절반의 면만 빛나게 된다. 지구에서 보면, 달은 이지러져 있거나 반대로 부풀어서 매일 조금씩 변하는 것처럼 보인다. 달의 최대 특징 중 하나인 '달의 차오름과 이지러짐' 현상이 나타나는 것은 이 때문이다. 그래서 달과 태양과 지구의 위치 관계에 의해, 달 표면에 태양빛이 닿는 장소가 지구에서 봤을 때 바뀌게 되는 것이다.

예컨대 태양과 지구 사이에 달이 오는 관계가 되면, 지구에서는 달의 그림자밖에 보이지 않아서 달이 보이지 않게 된다. 이것을 '신월''이라고 한다. 반면 달과 태양 사이에 지구가 오는 관계가 되면, 태양에 비친 달의 면 전부가 지구에서 보이는 '보름달(full moon)'이 된다. 그리고 '초승달'이 '보름달'로 바뀌는 중간 단계의 달을 '상현달(waxing moon)', '보름달'이 '신월'로 바뀌는 중간 단계의 달을 '하현달(wanning moon)'이라고 한다. 또 상현달과 하현달을 통틀어 '반달(half moon)'이라고 한다. 이 주기는 약 29.5일이며, 남반구에서는 이와 반대로 보인다.

4. 달의 기원

4-1. 달의 기원에 대한 4가지 설

달의 기원에 관해서는 아직 수수께끼에 싸여 있지만, 지금까지 '분열설', '포획설', '고성장설', 거대 충돌설(Giant Impact 설)' 등 주로 4가지 설이 제창되었다.

- 분열설(친자설): '분열설' 또는 '친자설'은 지구의 물질 일부가 지구 자전의 기세로 날아가서 달이 되었다는 설이다. 하지만 지구의 자전은 달로 분열시키기에는 속도가 부족하다는 반론도 있다.

- 포획설(타인설): '포획설' 또는 '타인설'은 다른 장소에서 형성된 달이 지구 가까이 날아와 지구의 인력에 이끌렸다는 설이다. 화성의 위성인 '포보스'나 '데이모스'는 이와 같은 유형의 위성이라고 생각된다. 하지만 달의 물질 조성이 지구와 비슷한 점 등의 이유 때문에 이 설은 설득력을 잃는다.

- 공성장설(형제설): '공성장설' 또는 '형제설'은 거의 같은 시기에 같은 장소에서 형성되었다는 설이다. 행성이 탄생할 때 그 주위에 가스와 먼지로 된 미니 원반이 생겨나, 그로부터 달이 탄생했다는 것이다. 목성이나 토성의 주요 위성은 이와 같은 기원을 가졌다고 생각되므로, 달도 이처럼 만들어졌다고 생각하는 것이다.

- 거대 충돌설(Giant Impact 설): '거대 충돌설'은 현재 가장 유력한 설이다. 이 설에서는 지구가 형성되는 도중에, 화성 크기의 원시 행성이 지구에 충돌하고, 그때 흩날린 지구와 원시 행성의 물질 일부가 달이 되었다는 설이다. 명왕성의 거대 위성인 '카론(Charon)'도 이와 같은 방식으로 탄생한 것으로 추정된다.

가장 유력한 것은 '거대 충돌설'이다. '거대 충돌설'을 받아들이면, 달과 지구의 물질 조성이 비슷한 것도 설명이 된다. 또 달에 '철(Fe)'이 적다는 점도 설명이 된다. 왜냐하면 거대 충돌이 일어날 때 흩날린 철 등의 무거운 물질들은 중력이 더 큰 지구에 떨어지기 쉬웠을 것이기 때문이다. 또 달에 휘발성 물질이 지극히 적은 점도, 거대 충돌 때문에 고온이 되어 증발했다고 설명할 수 있다.

4-2. 거대 충돌설

'거대 충돌설'에 따르면, 지구는 탄생 직후인 약 45억 년 전에 화성만 한 크기의 소행성 '테이아(Theia)'와 격렬한 충돌을 일으켰고, 그 여파로 지구에서 커다란 덩어리가 우주 공간으로 떨어져 나갔다. 이것은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 확인된 결과이다. 물론 충돌의 각도에 따라 결과는 천차만별로 달라진다. 그러나 우리는 결과를 이미 알고 있으므로, 역으로 추적해 보면 정면충돌이 아니라 약간 비스듬한 각도로 충돌했음을 알 수 있다. 만약 정면으로 충돌했다면 지구는 산산조각 났을 것이다. 그래서 떨어져 나간 덩어리에는 지구 중심부의 '철심(iron core)'이 많이 섞여 있지 않았다. 오늘날 '달(Moon)'로 불리는 이 덩어리에는 약간의 철 성분이 함유되어 있을 뿐, 지구처럼 강한 자기장은 존재하지 않는다.

충돌을 겪은 후 지구는 마치 '팩맨(Pac-Man)'처럼 커다란 덩어리가 떨어져 나간 비대칭 '구(Sphere)'가 되었으나, 중력의 수학적 특성 덕분에 결국 지금과 같은 모습을 되찾았다. 중력은 '부정형 천체(일정하지 않은 모양의 천체)'에 자체 중력이 오랜 시간 동안 작용하다 보면, 결국 중심부에서 표면까지의 거리가 일정한 구형이 된다. 달의 경우도 마찬가지이다.

'테이아(Theia)' 소행성이 지구와 충돌했다는 증거는 아폴로 우주인들이 가져온 380kg 짜리 월석에서 찾을 수 있다. '월석'의 주성분은 '실리콘(Si)', '산소(O)', '철(Fe)' 등으로 지구의 돌과 비슷한 반면, 화성과 목성 사이에서 태양 주변을 공전하는 소행성 집단인 '소행성 벨트(Asteroid Belt)'를 돌아다니는 바위들은 달과 완전히 다른 성분으로 이루어져 있다. 즉, 지구와 달의 성분이 비슷하다는 것은 원래 한 몸이었음을 시사하는 강력한 증거이다.

- 충돌: 우선 형성 도중 원시 지구에 화성 크기의 원시 행성이 충돌하면, 충돌한 원시 행성의 맨틀 물질로 이루어진 암석의 일부는 충돌에 의해 산산조각이 난다. 그러면 그것들이 지구를 감싸듯이 퍼지고, 토성의 고리와 같은 원반 모양이 된다. 한편, 충돌 때 흩날리던 지구의 맨틀 물질과, 원시 행성의 코어 물질 대부분은 지구로 낙하한다.

- 충돌 후 2일: 충돌 후 2일 정도가 지나면, 원반이 엷어지고 마침내 소용돌이 모양의 팔이 생긴다. 이때에는 암석끼리 충돌하는 경우가 있어도, 아직 합체하지는 않는다. 지구 반지름의 3배 이내 거리에서는 지구의 중력에 의해 부서지기 때문이다. 지구와 달에서는, 지구 반지름의 3배 영역이 '로슈 한계(Roche limit)'이다. '로슈 한계(Roche limit)'란 위성이 모행성의 기조력에 부서지지 않고 접근할 수 있는 한계 거리를 가리킨다.

- 충돌 후 약 1주일: 충돌 후 약 1주일쯤 되면, 소용돌이 팔에 떨쳐져서 로슈 한계 밖으로 운반된 암석이 충돌과 합체를 되풀이해 달의 씨가 형성된다. 그리고 충돌 후 약 2주일쯤 되면, 달의 씨는 로슈 한계 바로 바깥쪽에 머물며, 안쪽에서 운반되어 오는 입자를 모으면서 성장한다.

- 충돌 후 약 1개월: 그리고 충돌 후 1개월 정도가 지나면, 충돌·합체를 계속 반복해 달의 약 90%가 완성된다. 그 후 남은 암석은 달이나 지구에 충돌해 사라진다.

- 충돌 후 약 1년: 그리고 충돌 후 1년 정도가 지나, 달이 지구에서 약 20000km 되는 위치에서 완성되었다. 현재 지구 표면에서 달 표면까지의 거리가 38만 3000km 정도 되므로, 그 무렵에 달은 현재보다 지구에 가까이 위치해 있던 셈이다.

뉴턴의 법칙을 적용하면 조석력 때문에 달이 나선을 그리면 지구로부터 서서히 멀어져 간다는 사실을 증명할 수 있다. 달의 공전 반경은 지금도 매년 3.8cm씩 커지는 중이다. 별로 큰 값은 아니지만, 지구에서 발사된 레이저가 달에 반사되어 되돌아오는 데 걸리는 시간을 측정하면 그 차이를 꽤 정확하게 알 수 있다. (달에 갔던 우주인들은 이 측정을 위해 거울을 설치해 두었다.) 레이저가 달까지 왕복하는 데에는 2초 남짓 한 시간이 걸리는데 이 시간이 서서히 길어지고 있는 것이다. 달이 나선을 그리며 멀어지고 있으므로, 이 과정을 거꾸로 되돌리면 과거의 공전궤도도 추정할 수 있다. 이 계산에 의하면, 달이 약 45억 년 전에 지구로부터 분리되었다는 사실을 알게 되었다.

5. 달의 표면

5-1. '고지'와 '바다'

지구에서 달을 보면, 어두운 지역과 밝은 지역이 나타났다. 옛날 사람들은 어두운 영역이 만드는 영역을 '토끼'라고 부르기도 했다.

달 표면에서 희게 보이는 곳은 '고지(高地)'이고, 어둡게 보이는 지역은 '바다'라고 불린다. '고지'와 '바다'의 색이 다른 이유는, 고지가 흰 사장암으로 되어있으며, 바다는 검은 현무암으로 되어 있기 때문이다. 밝은 영역이 고지라고 불리는 이유는 바다보다 높기 때문이다. 고지에는 '산맥', 반구 모양의 '돔(dome)', '화구(Crater)', 화구에서 '방사상(중앙의 한 점에서 사방으로 거미줄이나 바큇살처럼 뻗어 나간 모양)'으로 퍼지는 '광조(Crater ray)'라고 불리는 모양 등 기복이 풍부한 다양한 지형이 있다. 반대로 바다에는 평지가 있으며, 고지에 비해 화구의 수도 적다. 그리고 어두운 영역에 실제로 '바다'가 있는 것은 아니다. '바다'라고 불리는 이유는, 과거에는 그곳에 바다가 펼쳐져 있다고 생각했고, 그때 지어진 이름이 지금까지 남아있기 때문이다. 달 표면 최대의 바다는 '폭풍의 대양'이라 불리는 영역으로 남북길이가 약 2500km나 된다.

그러면 달의 뒷면은 어떨까? 달 뒷면을 관측하는 데 처음 성공한 것은 1959년에 발사된 소련의 달 탐사선 '루나 3호(Luna 3)'였다. 달의 뒷면에는 바다가 거의 없고, 많은 화구로 덮인 고지만 펼쳐져 있었다. 이처럼 달의 앞면과 뒷면의 표면은 완전히 다르게 생겼다

5-1-1. 반달의 밝기가 보름달 밝기의 8%밖에 안되는 이유

달의 표면은 모래 형태의 '레골리스(FeTiO3)'라고 불리는 미립자로 덮여 있다. '레골리스'는 달 표면의 암석층이 운석 충돌에 의해 부서진 것이다. 지구에서 본 달이 구석구석 밝게 보이는 이유는 레골리스에 태양빛이 산란되는 성질이 있기 때문이다.

태양에 비친 천체는 가장자리 부분이 어두워지는데, 그 때문에 달은 입체적인 구체로 보인다. 그리고 지구에서 본 반달의 밝기는 보름달의 절반이 아니라 불과 8%밖에 되지 않는다. 실제로 보름달을 보고 매우 밝다고 느낀 사람도 많을 것이다. 이것은 달의 지표가 기복이 풍부하기 때문에, 태양과 지구와 달이 일직선으로 나란한 위치 관계가 되는 보름달일 때 이외에는 기복의 그림자가 생겨서 그만큼 어두워지기 때문이다.

5-2. '달의 화구'는 어떻게 생겨났는가?

17세기에 망원경으로 달을 관측한 '갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564~1642)'는 달 표면에 작고 다양한 원형의 구멍이 있다는 것을 발견하고, 그것을 '화구(Crater)'라고 이름 붙였다. 화구가 어떻게 생겼는지에 관해서는 두 가지 설이 있었다. 화산 활동에 의해 생겼다는 '화산설'과, 운석 충돌에 의해 생겼다는 '운석설'이다. 하지만 그 후 아폴로 탐사선에 의한 달 탐사를 통해, 화구는 운석 충돌에 의해 형성되었음이 확인되었다.

운석이 달 표면에 고속으로 충돌하면 충돌 지점은 고온·고압 상태가 되고, 충격파는 달 표면 내부로 전해진다. 그 충격파에 의해 충돌 지점의 지표 내부에서 물질이 도려내어져 나오듯이 흩날리고 화구가 형성된다. 흩날려 나온 물질 가운데, 멀리 날아가 다시 지표에 충돌해 형성되는 작은 화구도 있는데, 이런 화구를 '2차 화구'라고 한다. 큰 화구 주위에는 무수한 '2차 화구'와, 흩날려 나온 물질로 된 '광조(Crater Ray)'라고 불리는 '방사상(중앙의 한 점에서 사방으로 거미줄이나 바큇살처럼 뻗어 나간 모양)'의 힘줄이 형성되는 경우도 있다. '튀코 화구(Tycho Crater)'의 경우, 광조의 길이가 1000km나 된다.

화구는 '수성(Mercury)', '금성(Venus)', '화성(Mars)' 등의 행성이나 행성의 위성에도 존재하고, 지구에도 존재한다. 하지만 지구에 화구가 그다지 많지 않은 이유는 '지각 변동'이나 '침식 작용', '풍화 작용' 등에 의해 사라졌기 때문이다.

5-3. 달의 바다

'달의 바다(Lunar Maria)'는 주로 달의 앞쪽에 존재하며 뒤쪽에는 거의 없다. 그래서 바다는 달 전체에서 차지하는 비중이 약 17% 정도로 의외로 적다. 그렇다면 바다는 어떻게 생겼고, 왜 바다는 고지에 비해 완만할까?

45억 년 전에 달이 탄생한 직후, 달의 표면에는 '마그마 오션(Magma Ocean)'이라고 불리는 마그마의 바다가 있었다. 그 마그마 오션은 점차 식었고 굳어서 현재의 고지가 완성되었다. 그리고 40~38억 년 전에는 많은 양의 거대 운석이 충돌하는 시대를 맞았다. 이 시대를 '중폭격의 시대'라고 부른다. 달의 바다를 자세히 보면, 거대한 원형임을 알 수 있다. 사실은 이들 바다는 '중폭격의 시대'에 형성된 거대한 화구였다. 그리고 38억~32억 년 전에 그들 거대한 화구의 갈라진 틈에서 현무암질 용암류가 흘러나왔고, 용암류가 화구를 묻어버렸을 것으로 생각된다. 그래서 바다가 고지에 비해 매우 완만한 것이다.

그리고 바다는 '고지'보다 '화구'의 수가 압도적으로 적다. 이것은 바다가 고지보다 연대가 어리며, 운석의 중폭격 시대 후에 만들어졌다는 사실을 뒷받침하는 증거이다. 또 달의 뒤쪽에 '바다'가 잘 없는 이유는, 달 뒤쪽의 지각이 두텁기 때문에 용암류의 분출이 없었기 때문인 것으로 보인다. 하지만 달 뒤쪽 지각이 왜 두꺼워졌는지에 대해서는 아직 잘 모른다.

5-4. 달의 극

달의 북극이나 남극 등의 극 지역은, 태양빛이 낮은 각도로 비치기 때문에 표면 온도가 낮다. 그리고 극 부근에 있는 화구의 바닥에는 태양빛이 1년 내내 비치지 않는 '영구 그림자'라 불리는 극한의 영역이 있다. '영구 그림자'는 북극보다는 남극에 많다. 과학자들은 이 영구 그림자에 주목하고 있다. 왜냐하면 영구 그림자의 바닥에 얼음 상태의 물이 존재할지도 모른다고 생각하기 때문이다. 만약 달에 얼음이 존재한다면, 과거에 충돌한 혜성에 포함된 얼음이 흩날린 것이라 생각된다. 일반적으로 달은 태양빛이 강하기 때문에, 물이 즉시 분해되어 우주 공간으로 사라진다. 하지만 영구 그림자에는 얼음이 존재할 가능성이 있다는 것이다.

앞으로 있을 달에서의 인류의 장기 체제에 물의 존재는 중요하다. 물은 식용으로뿐만 아니라, 로켓의 연료가 되는 산소와 수소의 원료로도 이용될 수 있다. 달의 표면에서 물을 현지 조달할 수 있으면, 지구에서 굳이 물을 운반할 필요도 없다. 또 달을 중계 기지로 하는 유인 화성 탐사를 진행하는 데도 유용하다. 실제로 1994년, NASA의 달 탐사선 '클레멘타인(Clementine)'에 의한 레이더 관측에서, 양극에 물의 얼음이 존재할 가능성이 시사되었다. 그리고 1998년, NASA의 달 탐사선 '루나 프로스펙터(Lunar Prospector)'에 의한 관측에서도, 대량의 얼음의 존재가 시사되었다.

6. 조석 (Tide)

밀물이 들어와 해수면이 가장 높아진 상태를 '만조'라 하고, 썰물이 빠져나가 해수면이 가장 낮아진 상태를 '간조'라고 한다. 그리고 간조와 만조를 아울러서 '간만'이라고 한다. 이 바닷물의 간만은 '조석(Tide)'이라는 불리는 현상으로, 주로 달의 '인력'과 '원심력'에 의해 일어난다.

'인력'에 의해 조석이 일어나는 것은 쉽게 이해되는데, '원심력'은 어떻게 조석을 일으키는 걸까? 원심력을 이해하려면, 지구와 달의 공전을 이해해야 한다. 달은 지구를 중심으로 돌고 있다고 하지만, 실제로는 달의 궤도는 타원이므로, 지구와 달은 서로의 '공통 중심'을 중심으로 해서 서로 회전 운동을 하고 있다. 이것이 지구와 달의 공전이다. 지구와 달의 '공통 중심'은 지구의 중심에서 약 4600km 떨어진 지점에 있다. 지구와 달의 공전에 의해, 지구에는 달과 반대 방향으로 원심력이 생기는 것이다.

달에 가까운 지구의 면은 달의 인력을 받아 바닷물이 다른 곳에 비해 많이 모여 만조가 된다. 그리고 반대쪽에 해당하는 면도 원심력에 의해 만조가 된다. 반면, 달에 지각에 해당하는 면은 간조가 된다.

6-1. 달은 왜 한쪽 면만 보여줄까?

고대인들은 지구를 향한 달의 면이 항상 일정하다는 사실을 알아냈다. 달의 사람의 머리에 비유하면, 자신의 옆모습이나 뒷모습을 절대로 공개하지 않고 오직 앞 얼굴만 보여주고 있는 셈이다. 그러면 달은 왜 지구를 향한 면이 항상 일정할까? 달과 태양의 중력 때문에 '조석(Tide)'이 생겨, 지구의 바다에서는 밀물과 썰물이 생긴다. 그런데 반대로 지구도 달에 조석을 행사한다. 그러나 달은 바다가 없이 바위로만 이루어져 있기 때문에 조수 현상은 일어나지 않고 전체적인 형태가 변한다. 그래서 과거 한때 달은 공전궤도를 따라가며 뒤뚱거렸으나, 세월이 흐르면서 점차 상태가 안정되어 지금처럼 한쪽 면이 지구를 향하도록 고정되었다. 이런 현상을 '조석고정(Tidal Locking)'이라고 한다. 달뿐만 아니라 목성과 토성의 위성 가운데 상당수가 이와 같은 상태에 놓여 있다.

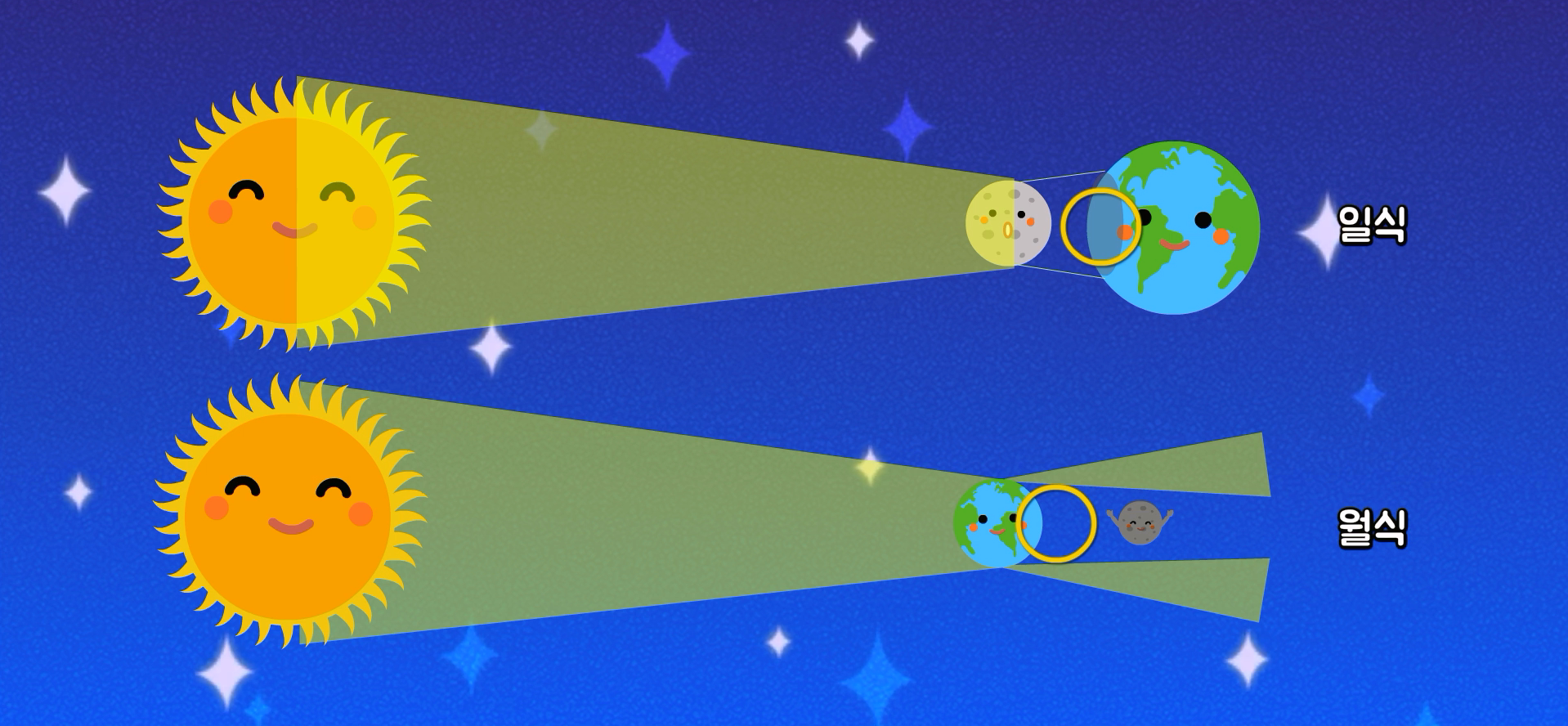

7. 월식과 일식

일식이나 월식은 인기 있는 천체 현상이다. 태양, 지구, 달이 거의 일직선으로 배열될 때 일어나는 현상이다. 태양-지구-달 순서로 배열되면 달의 그림자가 지구 위에 생기는 '일식(Solar Eclipse)'이 되고, 반대로 태양-지구-달 순서로 배열되면 지구의 그림자가 달에 생기는 '월식(Lunar Eclipse)'이 된다.

7-1. 월식 (Lunar Eclipse)

'월식(Lunar Eclipse)'은 달이 지구의 그림자에 가려져 달이 보이지 않는 현상으로, 태양-지구-달의 순서로 일직선으로 늘어설 때 일어난다. 즉, 보름달 밤에만 일어나는 현상이다. 달이 '본그림자(Umbra)' 영역에 들어가 전부 가려지는 월식을 '개기 월식(total lunar eclipse)', 달이 '본그림자' 영역과 '반그림자(penumbra)' 영역에 걸쳐 일부분만 가려지는 것을 '부분 월식(partial lunar eclipse)'이라고 한다. 또 '반영식(penumbral eclipse)'이라는 것도 있다. '반영식'이란 달이 '반그림자 영역'에 들어갔을 때 조금 어두워지는 것을 말한다. '반영(반그림자)'이란 태양의 빛이 지구에 일부분만 가려져 조금만 어두워지는 '반그림자 영역'이다. 하지만 지구에서 보면 달이 약간 어두워지는 정도이기 때문에, 그 변화는 거의 느껴지지는 않는다.

- 개기월식(Total Lunar Eclipse): 달이 '본그림자(Umbra)' 영역에 들어가 전부 가려지는 월식

- 부분월식(Partial Lunar Eclipse): 달이 '본그림자' 영역과 '반그림자' 영역에 걸쳐 일부분만 가려지는 월식

- 반영식(Penumbral Eclipse): 달이 '반그림자 영역'에 들어갔을 때 조금 어두워지는 것

7-1-1. 개기월식

개기월식은 달이 지구의 반그림자 영역에 들어가면서 시작된다. 이 순간을 거쳐 달의 가장자리가 지구의 본그림자에 들어가는 순간을 '제1접촉'이라고 한다. 그리고 시간이 흐르면서 달은 점점 더 지구의 본 그림자로 들어가게 된다. 달이 완전히 지구의 본그림자 속으로 들어가는 때른 '제2접촉'이라고 한다. 개기 월식은 최대 1시간 40분 정도 지속된다.

개기월식에서는 태양의 빛이 달에 직접 닿지 않기 때문에, 원래대로라면 아주 어두워진다. 하지만 실제로는 희미하게 붉은 빛이 들어와 검붉은 색의 달이 되는 경우가 있다. 이것은 태양 빛이 지구의 고층 대기를 통과해, 굴절해서 그림자에 들어가기 때문이다. 푸른색 성분은 지구 대기에서 산란되어 붉은색만 남는다. 저녁의 해가 붉어지는 것과 같은 원리이다. 물론 이것은 지구 대기 상태에 따라 좌우된다. 대규모의 화산 분화로 화산재가 흩날리면, 붉은 빛마저 닿지 않게 되어, 아주 어두운 개기월식이 된다.

그런데 옛날 사람들은 월식에 대해 어떤 생각을 가지고 있었을까? 한국과 중국의 역사에는 월식을 관측한 기록이 매우 적다. 즉, 태양이 가려지는 일식은 나쁜 일로 여겨져서 미리미리 주의를 기울였지만, 원식에 대해서는 그런 생각을 하지 않았던 것 같다. 태양은 '양'의 기운을 뜻하며 임금을 상징한다. 이것이 가려지는 일식은 대단히 좋지 않은 일이므로, 기록을 정확히 해서 후대에도 전해 경계를 해야만 했다. 하지만 달은 '음'의 기운이라 생각해, 양의 기운에 가려져도 이상할 것이 없다고 생각했다. 따라서 월식은 그다지 위험한 일이 아니라 생각해, 예사롭게 생각하고 넘어갔다.

7-1-2. 2010년에는 세 차례의 월식이 일어났다.

2010년의 경우에는 세 차례의 월식이 일어났는데, 동아시아에서는 그 모두를 관측할 수 있었다. 1월 1일과 6월 26일에는 '부분 일식'이 일어났고, 12월 21일에는 '개기 일식'이 일어났다. '반영식'이라고 불리는 눈에 거의 보이지 않는 월식을 제외하면, 1년에 세 차례의 월식이 일어난 것은 1982년 이후 처음이었다. 그 다음은 2029년이다. 게다가 동아시아에서 보인다는 조건을 붙이면, 그 다음은 410년 후인 2420년이다.

7-2. 일식 (Solar Eclipse)

'일식(Solar Eclipse)'은 태양이 달의 그림자에 가려져 태양이 보이지 않는 현상으로, 태양-달-지구의 순서로 일직선으로 늘어설 때 일어난다. 즉 '신월'일 때의 낮에만 일어나는 현상이다.

7-2-1. '개기 일식'과 '부분 일식'

일식에는 '개기 일식과 '부분 일식'이 있다. '본그림자(Umbra)' 영역에서 태양이 전부 가려지는 일식을 '개기 일식(total solar eclipse)', '반그림자(Penumbra)' 영역에서 태양이 일부분만 가려지는 일식을 '부분 일식(partial solar eclipse)'이라고 한다.

- 개기 일식(Total Solar Eclipse): '본그림자(Umbra)' 영역에서 태양이 전부 가려지는 일식

- 부분 일식(Partial Solar Eclipse): '반그림자(Penumbra)' 영역에서 태양이 일부분만 가려지는 것

7-2-2. 금환 일식 (Annular Eclipse)

또 태양 안에 달이 포함된 것처럼 보여서, 태양이 '링(Ring)' 모양으로 빛나는 '금환 일식(Annular Eclipse)'도 있다. '개기 일식'도 일어나고 '금환 일식'도 일어나는 이유는 달이 완전한 원이 아닌 약간 일글어진 타원 궤도로 지구를 돌기 때문이다. 즉, 달의 타원 궤도에 의해 지구까지의 거리가 10%정도 달라져, 달의 겉보기 크기가 바뀌기 때문이다. 지구 둘레를 도는 달의 궤도는 완전한 원이 아니라 타원이기 때문에, 궤도상에는 지구에 가까운 위치인 '근지점'과 지구에 먼 위치인 '원지점'이 생긴다. 겉보기 크기가 클 때는 '개기 일식'이 일어나고, 달의 겉보기 크기가 작을 때는 '금환 일식'이 일어난다.

7-2-3. 일식은 언제 어떻게 어디서 관측할 수 있는가?

지구에서 개기 일식이나 금환 일식이 관측되는 지역은 아주 좁기 때문에, 어떤 특정한 지역에서 개기 일식이나 금환 일식을 보기는 아주 어렵다. 그러면 일식을 관찰할 때, 주의해야할 점은 있을까? 이와 같이 일식은 해가 떠 있는 시간에 일어나므로, 길거리에 서서 일식을 관찰하면 사고가 일어날 가능서도 있어 반드시 안전한 장소에서 관찰해야 한다. 또 일식을 절대로 맨눈으로 보아서는 안된다. 망막이 손상되는 등 눈을 다칠 염려가 있으므로, 전문적인 일식 안경으로 보는 것이 좋다. 일식 안경을 사용한다고 해도, 한 번에 2분 이상 태양을 보면 눈에 해로우므로 특히 주의해야 한다. 검은색 유리판, 필름, 선글라스 등을 통해 태양을 보는 것도 위험하므로 삼가야 한다.

2012년 5월 21일, 아시아에서 태평양을 지나 아메리카 대륙에 이르는 넓은 지역에서 '일식'이 일어났다. 이 일식은 한국에서는 부분 일식으로 관측되었다. 서울 기준으로, 2012년 5월 12일의 일식은 아침 6시 30분 무렵부터 시작해 약 2시간 동안 진행되었으며, 태양이 가장 많이 가려지는 시각은 7시 32분이었다. 한국보다 약간 남쪽에 있는 일본의 남해안과, 도쿄 부근의 남동부 지방에서는 '금환 일식'으로 관측되었다. 일본에서 금환 일식이 관측된 것은 1987년 오키나와의 '금환 일식' 이후 25년 만이었다. 일식이 시작될 무렵은 이미 해가 동쪽에서 떠오른 이후였으므로, 날씨가 좋은 곳에서는 부분 일식을 포함한 전 과정을 관찰할 수 있었다. 또 한반도의 경우, 2035년 9월 2일 평양~원산 지역에서 '개기 일식'을 관측할 수 있다.