0. 목차

- 기본 데이터

- 금성

- 금성의 환경

- 지구에서의 관측

- 역대 금성 탐사선

1. 기본 데이터

- 궤도 반지름(천문단위 지구=1): 0.723

- 공전 주기: 224.70일

- 자전 주기: 243.02일 (역회전)

- 적도 반지름: 6052km (지구의 약 0.8150배)

- 질량: 약 4.867×1024 (지구의 약 0.815배)

- 평균 밀도: 5240kg/m3

- 위성 수: 0

- 이심률: 0.0068

- 궤도 경사각도: 3.395

- 태양으로부터의 평균 거리: 약 1억 820만 km (지구의 약 0.7233배)

2. 금성

서양에서는 금성의 이름을 로마 신화에 나오는 미의 여신인 이름을 따서 '비너스(Venus)'라고 부른다. 비너스는 그리스 신화에서는 '아프로디테'라고 불린다.

2-1. 금성은 다른 행성들과 반대 방향으로 자전한다.

금성은 다른 행성들과 반대 방향으로 자전한다고 알려졌다. 대부분의 행성에서는 태양이 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지지만, 금성에서는 서쪽에서 떠서 동쪽으로 진다. 금성의 자전 방향이 왜 반대인지는 명확히 알지 못한다.

3. 금성의 환경

3-1. 매우 가혹한 환경을 가진 행성

금성은 수성 다음으로 태양에 가까운 행성이다. 지구에서는 해뜨기 전 동쪽 하늘과, 해진 후 서쪽하늘에서 볼 수 있다. 매우 밝아서 찾기 쉬운 행성인 까닭에, 예전부터 '샛별', '계명성', '개밥바라기별', '태백성' 등으로 불렸다. 크기와 밀도가 지구가 거의 같아 '지구의 쌍둥이'라고도 부르지만 환경은 전혀 다르다.

금성은 대기의 양이 매우 많아 지구의 약 100배로 추정되며, 지표면의 대기압은 약 92기압에 이른다. 이산화탄소를 주성분으로 하는 대기의 온실 효과로 인해 금성의 표면 평균온도는 460~500℃로, 매우 고온이다. '납(Pb)'도 녹이는 불타는 지옥같은 곳이다. 금성이 이렇게까지 뜨거워진 원인은 대기의 조성에 있다. 금성 대기의 96%가 이산화탄소로 채워져 있고, 그 온실 효과에 의해 열이 갇힌 결과, 표면 온도가 이렇게까지 높아졌다. 게다가 금성의 상공에는 진한 황산의 두꺼운 구름이 뒤덮여 있으며, '슈퍼로테이션(Super-Lotation)'이라는 초속 100m의 초고속의 강풍도 불고 있다.

3-2. 금성의 지표면

금성은 가혹한 환경을 갖추고 있지만, 지구의 형제 행성이라고 일컬어질 만큼 내부 구조와 조성은 비슷하다. 하지만 표면 온도가 너무 높아서 과거에 지표면에 있었던 수분이 대기 속으로 증발해, 태양의 자외선에 의해 분해되었다고 생각된다.

또 금성의 지각에는 지구의 표면을 형성하는 '판(plate)'에 해당하는 뚜렷한 경계가 없다. 하지만 금성에서도 수평 방향의 지각 운동이 있었음을 보여주는 흔적은 발견되었다. 금성의 표면의 각지에는 맨틀의 대류인 '플룸(Plume)'이 지각을 들어 올려 생긴 '코로나(coronae)'라는 지름 수백 km의 원형 지형이 보인다.

금성 내부에서 고온의 플룸이 상승해 금성 표면을 가열함과 동시에 지각을 들러올린다. 마침내 들어 올리는 힘이 약해지고 그 흔적으로 남은 원형 구조가 '코로나(Coronae)'라고 생각된다. 마찬가지로 플룸의 하강류의 흔적으로 여겨지는 지형도 발견되었다. 이처럼 금성의 지형 형성에는 '플룸'이 크게 관여하는 것으로 보인다.

3-3. 화산 활동으로 만들어진 금성의 지형

금성은 진한 황산 구름으로 뒤덮여 있어서 외부에서 지표면을 관측할 수 없었다. 그래서 금성이 어떤 지형으로 되어 있는지 오랫동안 알지 못했다. 그러다 금성 표면의 지형을 자세히 조사한 것은, 1990년대 초반에 이루어진 NASA의 탐사선 '마젤란(Magellan)'이었다. '마젤란'은 구름에 흡수되지 않는 전파를 사용해, 금성 표면의 95% 이상의 지역을 100~200m의 해상도로 조사하는데 성공하였다. 마젤란의 조사에 의하면, 평지가 전체의 약 60%를 차지하며, 평균 지면에서 2km 이상 높은 지역인 고지는 13%로 밝혀졌다. 대표적인 고지는 '아프로디테 대륙(Aphrodite Terra)', '이슈타르 대륙(Ishtar Terra)' 등이 있다. 금성에서 가장 높은 장소는 높이 11km인 '맥스웰 산'으로, '이슈타르 대륙' 위에 있다. 약 27% 정도는 저지대이다. 금성에서 가장 낮은 지역은 평균 지면보다 2km 낮은 '다이애나 계곡(Diana valley)'이다.

금성의 표면의 지형은 전체의 약 80%가 화산 활동에 의해 생겨났다. 이로 미루어 볼 때, 금성 전역에서 화산 활동이 활발했음을 알 수 있다. 화산이 많은 금성의 특징적인 지형으로는, 지름 20km 이하의 작은 소화산이 모인 완만한 대지와, '용암이 흘러내린 다음 대기 앞에 눌려 팬케이크 모양이 된 용암 돔 등이 있다. 또 금성에는 5억 년 이전에 생긴 화구가 보이지 않는다. 하지만 5억 년 이전에 소천체의 충돌이 없었다고 생각하기는 어렵기 때문에, 약 5억 년 전에 대규모 화산 활동이 일어나 그때까지 만들어졌던 화구를 유동성이 큰 용암이 메워 버린 것 같다. 금성의 거의 모든 지표면은 용암류로 채워져 있다.

4. 지구에서의 관측

4-1. 금성은 해뜨기 전 동쪽, 해진 후 서쪽에서 맨눈으로 볼 수 있다.

일찍 일어나는 사람이라면, 새벽의 동쪽에서 매우 밝게 빛나는 별을 보는 경우도 있을 것이다. 바로 '샛별'이라고 불리는 금성이다. 한편 금성은 해가 진 직후의 서쪽에서 빛나기도 한다. 지구의 이웃에서 밝게 빛나 예로부터 '밝은 샛별', '새벽의 샛별'로 친숙하다. 금성은 지구의 안쪽을 도는 행성이므로, 지구에서 보아 태양으로부터 그다지 멀리 떨어지지 않는다. 즉, 지구에서 볼 때 '최대 이각' 이상 벗어나지 않는다. 금성의 최대 이각은 약 46°이므로, 항상 태양 근처에서만 관측할 수 있다. 그 때문에 금성은 해뜨기 전과 해가 진 직후에만 볼 수 있으며, 한밤중에는 보이지 않는다.

금성은 '샛별'이라는 이름처럼 금성은 빼어나게 밝다. 밤하늘 전체에서 가장 밝은 항성은 '시리우스(Sirius)'로, -1.4등인 데 비해, 금성은 행성인 주제에 -4등을 넘는다. 금성이 밝게 빛나는 이유는 세 가지이다. 첫 번째 이유는 지구와의 거리가 가깝기 때문이다. 금성의 궤도는 지구 바로 안쪽이므로, 특히 가깝다. 금성은 지구에서 가장 가까운 행성으로, 지구에 가장 가까이 접근할 때는 4000만 km 정도까지 다가온다. 두 번째 이유는 금성의 크기이다. 금성의 적도 반지름은 약 6000km로, 지구와 거의 비슷하다. 세 번째 이유는 금성의 구름이다. 금성을 천체 망원경으로 보면 잘 알 수 있듯이, 금성의 표면은 거의 보이지 않는다. 왜냐하면 반사율 80%의 두터운 구름으로 덮여있기 때문이다. 그래서 태양빛을 효율적으로 반사해서 빛난다.

4-2. 금성이 보이는 형태

아래의 그림은 금성의 움직임과 지구에서 보이는 형태를 나타낸 것이다. 지구에서 금성이 태양의 정확히 반대쪽 위치에 오는 것을 '외합'이라고 하고, 금성이 태양의 정확히 앞쪽 위치에 오는 것을 '내합'이라고 한다. 외합에서 내합까지의 기간에는 금성은 일몰 직후의 서쪽 하늘에서 빛난다. 하지만 내합일 때는 태양 방향에 금성이 있기 때문에 지구에서는 보이지 않는다. 그리고 내합을 지나 다음 외합까지는 금성은 새벽녘의 동쪽 하늘에서 빛난다. 외합일 때도 역시 태양과 같은 방향에 있기 때문에 금성은 보이지 않는다. 금성은 지구로부터의 거리가 크게 변하기 때문에 '겉보기 크기'도 많이 변한다. 그리고 태양을부터 빛을 받는 각도와 지구와의 위치 관계에 따라 달처럼 차고 이지러지기도 한다.

5. 역대 금성 탐사선

5-1. 메리너 2호, 5호, 10호

- 발사 연도: 1962년, 1967년, 1973년

- 조직: NASA

5-1-1. 메리너 10호가 찍은 사진

아래의 사진은 1974년 탐사선 '매리너 10호(Mariner 10)'가 금성에 가장 접근했을 때 촬영한 것이다. 금성은 두꺼운 황의 구름으로 덮여 있으며, 태양광을 반사해 '금색'으로 보인다.

5-2. 베네라 4~16호

- 발사 연도: 1967~1983년

- 조직: 소련

5-3. 파이오니어 비너스 1, 2호

- 발사 연도: 1978년

- 조직: NASA

5-4. 베가 1호, 베가 2호

- 발사 연도: 1984년

- 조직: 소련

'베가호(Vega)'는 '금성(Venus)'과 '핼리 혜성(Halley's Comet)'을 조사할 목적으로 쏘아 올린 2기의 탐사선이다.

1984년 12월 15일에 발사된 '베가 1호'는 금성은 핼리 혜성을 향해 가는 도중, 1985년 6월 11일에 금성을 지나갔다. 이때 금성의 대기 상태를 알아보기 위해, 탐사봉을 대기권에 내려보냈지만 실패하였다. 베가 1호는 1986년 3월 6일에 핼리 혜성을 만나게 됐다.

1984년 12월 21일에 발사된 '베가 2호'도 핼리 혜성을 향해 가는 도중, 1985년 6월 15일에 금성을 지나갔다. 베가 1호와 마찬가지로 이때 탐사봉을 대기권에 내려보냈고, 무사히 금성 표면에 착륙한 뒤, 토양 실험을 통해 'Anorthosite-Trotolite'라는 암석을 분석해냈다. 베가 2호는 1986년 3월 9일에 핼리 혜성을 만나게 됐다.

5-5. 마젤란

- 발사 연도: 1989년

- 조직: NASA

'마젤란(Magellan)'은 1989년 5월 4일에 발사된 무인 탐사선으로, 1990년 8월 10일에 금성에 도착하여, 294km 고도의 '극궤도(극지방에 가까운 곳의 궤도)'에 진입하였다.

'마젤란'의 주요 목표는 '합성 개구 레이다(SAR: Synthetic Aperture radar)'로 금성의 표면을 관측하고, 금성의 지형 기복을 알아내어 지도 제작(mapping)'하는 것이었다. 즉, 지형과 구조론, 충돌 과정, 침식, 퇴적, 화학적 과정을 연구하고 금성 내부를 모델링하는 것이었다. 마젤란은 레이더 관측에 의해, 100m 이상의 해상도로 전체 지표면의 98%를 관측하는 데 성공하였다. 그 결과, 금성 표면의 최소 85%는 화산 흐름으로 덮여있고, 나머지는 고도로 변형된 '산지 분포 지역(mountain belt)'으로 이루어져 있다는 사실을 알게 되었다. 또 475℃에 이르는 높은 표면 온도와 92기압에 이르는 높은 대기압을 가졌다는 사실도 알게 되었다.

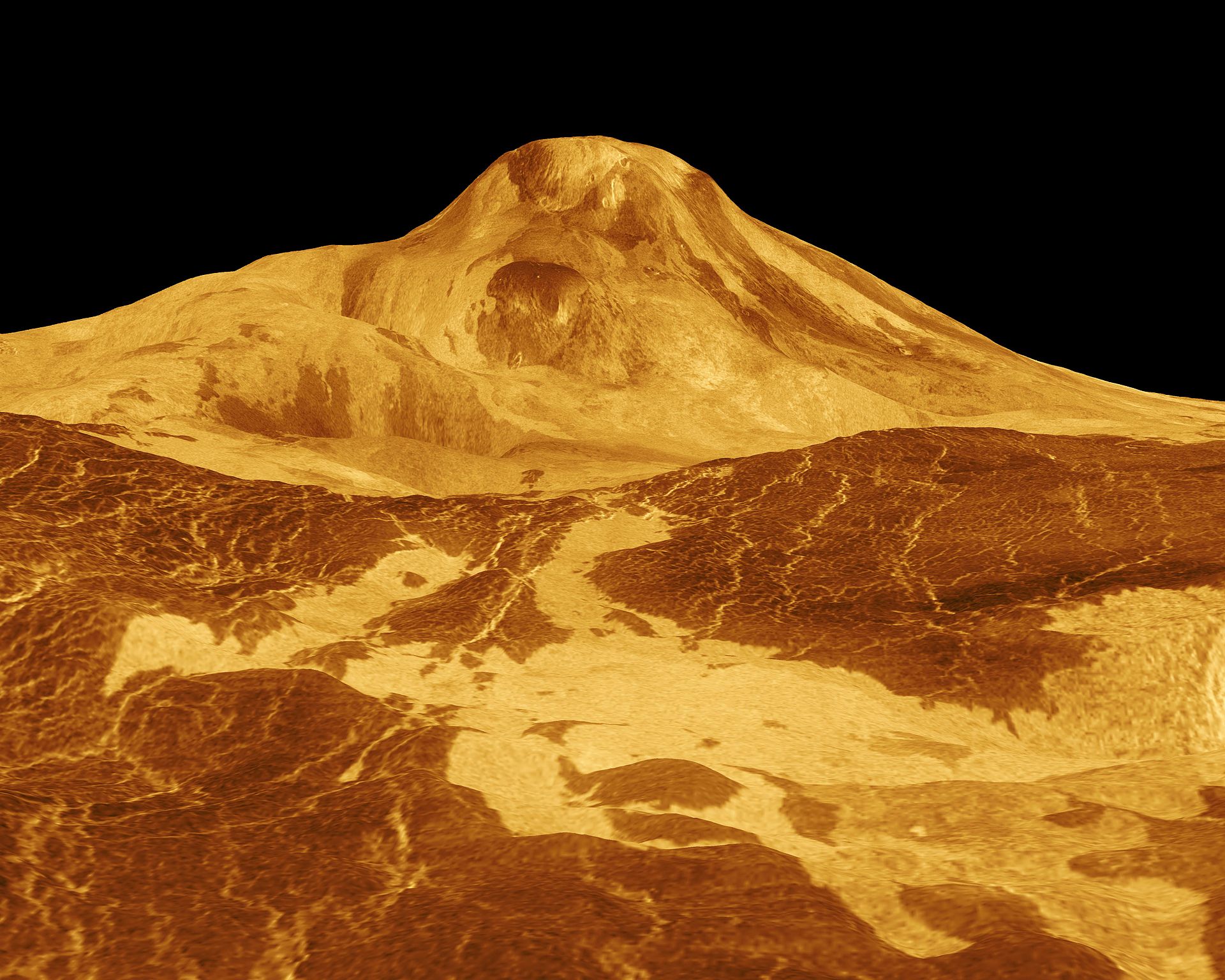

5-5-1. 금성의 화산

아래의 영상은 마젤란 탐사선의 데이터를 바탕으로 입체화한 금성의 '마트 산(Maat Mons)'이다. 마트 산은 높이 8km의 화산이다. 뒤에서 앞쪽을 향해 밝아지는 부분은 '용암류'이다.

5-6. 비너스 익스프레스

- 발사 연도: 2005년

- 조직: ESA

'비너스 익스프레스(Venus Express)'는 '유럽 우주국(ESA)'에서 2005년 11월 9일에 발사한 금성 탐사선으로, 주로 금성의 대기를 관측하였다. 금성의 옛날에는 대량의 물과 바다가 존재했음을 발견하였다. 이 탐사선은 금성의 대기와 구름, 플라스마 환경과 금성의 표면 특성을 금성 대기로 진입하지 않고, 금성 궤도에서 관측하기 위해 발사되었다. 과학자들은 이 연구를 통해, 지구와 비슷한 크기와 화학 성분을 지닌 초기 행성에서 어떻게 지구와 다른 형식으로 대기가 변화하였는지를 알아낼 수 있을 것이라고 생각했다. 그리고 이를 통해, 지구의 기후 변화 연구에도 기여할 수 있을 것이라고 기대했다.

탐사 결과, 금성의 대기 온도는 평균 476℃로 뜨거우며, 대기압도 지구의 90배에 이르는 것으로 밝혀졌다. 금성의 남반구에서는 거대한 허리케인을 관측하였는데, 허리케인의 크기는 길이 1900km, 높이 21km로 지구에서 가장 큰 허리케인의 4배에 달하는 것이었다. 또한 금성의 표면은 대부분 용암과 화산으로 이루어져 있으며, 지질학적 활동이 활발하게 이뤄지고 있음을 밝혀냈다.

이 탐사선은 원래 500일 정도 임무를 수행할 예정이었지만, 계속 연장되어 2014년까지 관측을 계속하다가, 2014년 11월 28일에 연락이 두절되었다. 그러다 2014년 12월 3일까지 간헐적으로 통신이 연결되었다가, 이후 완전히 연락이 두절되었다. 2014년 12월 16일에는 유럽우주국에서 '비너스 익스프레스'의 임무가 끝났음을 공식적으로 발표하였다.

5-7. 아카쓰키

- 발사 연도: 2010년

- 조직: JAXA

'아카쓰키(あかつき)'는 2010년 5월 21일에 '일본 우주항공연구개발 기구(JAXA)'에서 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 발사된 일본 최초의 금성 탐사 위성이다.

'JAXA(일본 우주항공연구개발 기구)'는 2010년 5월 'H2A 로켓'을 이용해 아카쓰키를 쏘아 올리고, 같은 해 12월 아카쓰키의 궤도 진입을 시도했으나 주 엔진의 고장으로 궤도 진입에 성공하지 못했다. 이후 금성의 공전 궤도에 근접해 비행했던 아카쓰키는, 2015년 12월 7일에 자세 제어용 소형 엔진 4개를 분사하여, 금성의 중력을 이용한 궤도 진입을 시도해 금성의 궤도 진입에 기적적으로 성공하였다. 이로써 '아카쓰키는 '유럽 우주국(ESA)'의 '비너스 익스프레스(Venus Express)' 임무가 끝난 2014년 말 이후 처음으로 금성 궤도에 진입한 탐사선이 되었다.

5-8. IKAROS

- 발사 연도: 2010년

- 조직: JAXA

'이카로스(IKAROS)'는 2010년 5월 21일에 '일본 우주항공연구개발기구(JAXA)'에서 발사한 탐사선이다. '이카로스(IKAROS)'라는 명칭은 '태양의 복사열로 추진되는 연 모양의 행성 간 탐사선(Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun)'의 머리글자를 따서 만들었다. '이카로스'의 주 임무는 태양의 반대편을 탐사하는 것이지만, 발사 후 6개월 후에 도달하는 금성도 탐사한다.

'이카로스'는 세계 최초의 '우주 범선(Spacecraft)' 기술로 제작된 탐사선이며, 주요 추진 동력은 대각선 길이 약 20m 정도 되는 대형 마름모꼴 '태양 돛(Solar Sail)'이다. 이카로스는 태양광으로 추진되기 때문에, 기존의 우주선처럼 연료를 싣고 가지 않아도 된다는 장점이 있다. 빛을 반사하는 박막 필름으로 만들어진 돛을 펼친 뒤, 돛의 표면에 부착된 박막형 태양전지를 통하여 태양광 발전을 일으킨다.

정사각형의 돛은 한 변이 14m로, 대기권을 벗어난 뒤 회전하는 본체의 원심력에 의해 우주 공간에서 펼쳐진다. 돛은 방사선에 강한 폴리이미드 수지에 알루미늄을 증착하여 만들어졌으며, 두께는 머리카락보다도 훨씬 얇은 0.0075mm밖에 되지 않는다. 본체는 원통 모양으로, 직경 1.6m, 높이 0.8m의 크기이다. 우주 공간의 방사선과 자외선은 물론, -270~320℃까지의 온도 변화에도 견딜 수 있도록 제작되었다. 하지만 이카로스는 방향을 조정할 수 없게 되어, 2015년에 연락이 끊기며 우주 미아가 되었다.