0. 목차

- 목성의 기본 데이터

- 목성(Jupiter)

- 목성의 표면

- 슬링샷 효과 (Slingshot Effect)

- 목성의 위성

- 역대 목성 탐사선

1. 목성의 기본 데이터

- 궤도 반지름(천문단위 지구=1): 5.203

- 공전 주기: 11.8622일

- 자전 주기: 0.414일

- 적도 반지름: 71492km (지구의 약 11.21배)

- 질량: 약 1898.081×1024 (지구의 약 317.83배)

- 적도 중력: 약 23.2m/s2

- 평균 밀도: 1330kg/m3

- 위성 수: 79개 이상

- 이심률: 0.0485

- 궤도 경사각도: 1.303

- 태양으로부터의 평균 거리: 약 7억 7830km (지구의 약 5.2026배)

2. 목성(Jupiter)

'목성(Jupiter)'은 반지름이 지구의 약 11배, 질량도 지구의 318배나 되는 행성이다. 목성은 지구처럼 딱딱한 지표면을 가진 '지구형 행성'이 아닌, 표면이 가스로 뒤덮인 태양계 최대 크기의 '거대 가스 행성(Gas giants)'이다. 거대한 가스로 이루어졌다는 점과, 주성분이 수소와 헬륨이라는 점에서 태양과 아주 비슷하다. 목성 중심부의 핵은 암석과 같은 얼음으로 이루어져 있다. 목성의 핵은 핵만으로도 지구의 10배 정도의 질량을 가진 것으로 보인다. 핵의 바깥쪽에는 액체 금속 수소, 액체 분자 수소의 층이 있고, 가장 바깥쪽에 수소와 헬륨 가스의 층이 있다.

3. 목성의 표면

목성은 거대하고 치명적인 '복사띠(Radiation Band)'로 에워싸여 있으며, 여기서 방출된 신호는 지구의 라디오와 TV에도 수신된다. 주인이 목성 근처를 여행할 때 이 복사를 차단하지 않으면 지구와의 통신이 두절된다.

목성 표면의 '복사띠'는 붉은 갈색과 하얀색 띠가 교대로 줄무늬로 나타난다. 밝게 보이는 띠를 '존(zone)', 어둡게 보이는 띠를 '벨트(belt)'라고 한다. 목성의 대기 중에는 '암모니아(NH3)'와 '황화암모늄[(NH4)2S]'의 구름이 있다. 이 구름 안에서 태양광 반사가 강한 부분이 '존(zone)'이 되고, 태양광 반사가 약한 부분이 '벨트(belt)'가 된다. 이 구름이 만드는 줄무늬는 움직이고 있다. 구름의 목성 상공을 흐르는 강풍을 타고 있기 때문이다. 목성에서는 적도에 평행하게 동풍과 서풍이 교대로 불고 있다. 구름은 그 바람의 움직임에 따라 줄무늬를 만들며, 동풍과 서풍이 스치는 곳에는 크고 작은 다양한 점 무늬가 생긴다.

목성의 표면에서 가장 눈에 띄는 장소는 최대의 소용돌이 무늬인 '대적점(Great Red Spot)'이다. 대적점은 1665년 무렵, 프랑스의 천문학자 '조반니 카시니(Giovanni Cassini, 1625~1712)'가 발견한 이래, 한 번도 사라진 적이 없다고 한다.

4. 슬링샷 효과 (Slingshot Effect)

목성의 '중력장(Gravitational Field)'도 복사 못지않게 위험하다. 아무런 대비책 없이 목성에 가까이 접근했다간 고무줄 새총에서 발사된 돌멩이처럼 우주 공간으로 날아갈 것이다. 중력이 위성을 밀어낸다는 뜻이 아니라, 너무 가까이 접근하면 공전 속도가 대책 없이 빨라지다가 마치 새총에서 발사된 것처럼 우주 공간으로 날아간다는 뜻이다. 이런 현상을 '슬링샷 효과(Slingshot Effect)'라고 한다. 목성의 중력은 우주선뿐만 아니라 위성이나 다른 행성들도 가뿐하게 날려버릴 수 있다. 이 놀라운 현상은 지금으로부터 수십억 년 전에 우리에게 유리한 쪽으로 작용했다. 태양계 생성 초기에 다량의 파편과 우주먼지들이 지구를 향해 돌진했는데, 다행히도 목성의 중력이 진공청소기 역할을 하여 파편을 흡수하거나 다른 방향으로 날려준 덕분에 무사할 수 있었다. 목성이 없었다면, 수많은 운석이 지구에 충돌하여 생명이 탄생하지 못했을 것이다.

5. 목성의 위성

목성은 아주 많은 위성을 거느리고 있으며, 2019년 3월까지 79개의 위성이 확인되었다. 목성의 위성 중에서 1610년에 '갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564~1642)'가 망원경으로 발견한 4개의 위성은 '갈릴레이 위성(Galilean satellites)'이라고 불린다. '갈릴레이 위성'은 '이오(Io)', '에우로파(Europa)', '가니메데(Ganymede)', '칼리스토(Callisto)'이며, 4개의 갈릴레이 위성 중에서도 크게 주목받는 것은 '이오'와 '에우로파'이다.

'갈릴레오 갈릴레이'는 본인이 만든 망원경을 개선해 약 20배의 배율을 구현했고, 그 결과 더 나은 분해능을 얻었다. 이후 갈릴레오는 1609년 12월에서 1610년 1월 사이에 이들 4개의 천체를 발견했지만, 나중에야 이 천체들이 목성의 위성이라는 사실을 알게 되었다. 1610년 1월 7일, 갈릴레오는 이들 천체에 대해 언급하는 첫 편지를 썼다. 그는 이 중 세 개를 발견했고, 목성 주변에 고정되어 있었다. 그리고 이들을 지속적으로 관측하다가 네 번째 위성을 발견한 뒤, 이들이 목성 주변에 고정된 것이 아니라 목성 궤도를 돌고 있다는 사실을 알게 되었다. 갈릴레오의 발견은 천문학의 도구로써 천체 망원경의 중요성을 일깨워 주었다. 그뿐만 아니라, 이들 위성이 지구가 아닌 다른 천체를 공전한다는 사실은 지구 중심설에 심각한 타격을 주었으며, '니콜라스 코페르니쿠스(Nicolaus Copernicus, 1473~1543)'의 지동설을 강력하게 뒷받침하는 사례로 인용되었다. 갈릴레이는 '별의 메신저(Sidereus Nuncius)'라는 저서에서 자신의 발견 사실을 발표했다. 하지만 직접적으로 태양이 우주의 중심에 있다는 코페르니쿠스의 가설을 명시적으로 언급한 것은 아니었다. 그럼에도 불구하고, 이 책에는 코페르니쿠스의 이론과 관련된 내용이 많이 등장한다.

5-1. 이오(Io)

- 발견연도: 1610년

- 지름: 약 3642km

- 목성으로부터의 거리: 약 42만km

'이오(Io)'라는 이름은 그리스 신화에서 '제우스(Zeus)'의 사랑을 받았다가, 암소로 변한 여인의 이름 '이오(Io)'에서 따온 것이다. 하지만 '이오'라는 이름이 붙은 것은 비교적 최근이며, 단순히 '목성 I'으로만 불려왔다.

'이오(Io)'는 태양계 중에서도 가장 화산 활동이 활발한 천체이다. 이오가 지구의 달과 비슷한 크기임에도 불구하고, 지금까지 화산 활동을 계속하는 이유는 목성의 조석력 때문이다. 화산에서는 '황(S)'이 분출되며, 그 높이는 200km 이상 이르는 경우도 있다. 이오는 '이산화황(SO2)'으로 이루어진 엷은 대기를 가지고 있어, 표면은 황갈색으로 보인다.

이오의 궤도는 4개의 갈릴레오 위성 중 목성에 가깝다. 이오는 바깥쪽을 도는 '에우로파(Eruopa)'의 인력의 영향을 받아 원궤도에서 조금 어긋난 타원 궤도여서, 목성에 접근하거나 멀어지기를 반복한다. 이오는 목성에 접근할 때는 목성의 조석력에 의해 럭비공처럼 크게 일그러지지만, 멀어질 때는 그 일그러짐이 작아진다. 즉, 이오는 조석력에 의해 늘어났다 줄어들기를 반복하는 것이다. 이때 나오는 에너지에 의해 이오가 가열된다고 생각된다.

5-2. 에우로파(Europa)

- 발견연도: 1610년

- 지름: 약 3130km

- 목성으로부터의 거리: 약 67만km

'에우로파(Europa)'라는 이름은 그리스 신화에 등장하는 '에우로페(Europe)'의 이름에서 따온 것이다. '에우로페'는 '제우스(Zeus)'가 구혼한 상대이며, '크레타(Creta)'의 여왕이 된 인물이다. 하지만 이 이름은 20세기 중반까지는 쓰이지 않았다.

'에우로파(Europa)'는 갈릴레오 위성 중에서 가장 작고, '달(Moon)'보다도 약간 작은 위성이다. 에우로파의 표면에는 검은 줄무늬와 균열이 무수히 있다. 이것은 얼음 지각에 작용하는 인장력에 의해 균열이 생기고, 그 사이로 분출한 가스나 액체가 고인 것으로 보인다. 에우로파의 얼음 밑에는 바다가 존재하며, 더 나아가서는 생명이 존재하지 않을까 하는 생각도 하고 있다.

NASA의 탐사선 '갈릴레오호(Galileo Spacecraft)'는 에우로파의 자기력을 측정함으로써, 에우로파의 지하에 염분을 포함한 물이 존재할 것이라는 사실을 알아냈다. 이 발견은 지구 이외에 물을 가진 천체가 존재할 가능성과, 더 나아가 어떤 생명체가 존재할 가능성이 있음을 시사하는 중요한 사건이었다. 에우로파의 얼음 지각 아래에는, 광합성을 하는 생명체까지는 아니더라도, '아미노산(amino acid)'이나 '핵산(nucleic acid)' 같은 생명 탄생에 필요한 재료 물질이 바다에 녹아 있을 수 있다고 추측하고 있다.

5-3. 가니메데(Ganymede)

- 발견연도: 1610년

- 지름: 약 5264km

- 목성으로부터의 거리: 약 107만km

'가니메데'라는 이름은 그리스 로마 신화에 나오는 미소년 '가니메데스(Ganymede)'에서 따온 것이다. 트로이의 왕 '트로스(Tros)'와 '칼리로에' 사이에서 태어난 세 아들 중 한 명으로, '일로스(Ilus)'와 아사라코스(Assaracus)'가 그의 나머지 형제들이다. 고대 그리스의 서시시인 '호메로스(Homeros)'에 따르면, '가니메데스'는 필멸의 인간들 중에서 가장 빼어난 미남이었다고 한다.

'가니메데(Ganymede)'는 태양계에서 가장 큰 위성으로, 지름은 심지어 '수성(Mercury)'보다도 크다. 만약 목성의 위성이 아니었다면, 행성으로도 인정받을 수 있는 크기이다. 표면은 두꺼운 얼음으로 덮였는데, 희게 보이는 줄기 모양의 지형이 가로세로로 달리고 있다. 이것은 지하의 얼음이 녹아 솟아오른 물이 용암처럼 표면을 덮고, 다시 얼어붙은 것으로 생각된다.

5-4. 칼리스토(Callisto)

- 발견연도: 1610년

- 지름: 약 4818km

- 목성으로부터의 거리: 약 188만km

'칼리스토(Callisto)'는 '갈릴레이 위성' 중 목성에서 가장 멀리 떨어져 있는 위성이다. 이름은 그리스 신화에 등장하는 님프 '칼리스토'에서 유래했다. '님프(Nymphs)'는 그리스 로마 신화에서 자연의 정령들을 뜻하는 말이다.

'칼리스토'는 다른 '갈릴레이 위성'들과 궤도 공명을 일으키지 않으며, 목성의 '조석력에 의한 가열(Tidal heating)'도 일어나지 않는다. '칼리스토'의 표면은 얼음으로 되어 있으며, 많은 화구로 덮여 있다. 그리고 화구가 직선으로 늘어서 줄을 만든 '체인 크레이터(Chain crater)'라고 불리는 지형도 8개나 있다. 이것은 목성의 중력에 잡혀 흩어진 혜성의 파편들이 일시에 충돌해 생긴 흔적으로 생각된다. 또 '에우로파(Europa)'와 함께 표면의 얼음층 아래에 액체의 바다가 존재할 가능성 있다고 생각된다.

5-5. 아말테아(Amalthea)

- 발견연도: 1610년

- 공전 주기: 0.5일

1892년 미국의 천문학자 '애드워드 바너드(Edward Emerson Barnard, 1857~1923)'가 '릭 천문대(Lick Observatory)'에서 당시 세계 최대의 36인치 굴절 망원경 사용하여 발견하였다. 목성의 자전 방향과 같은 방향으로 공전하는 순행 위성이며, '공전 주기(Orbital Period)'와 '자전 주기(Rotation Period)'가 같다.

'아말테아(Amalthea)'는 감자를 닮은 불규칙한 모양으로, '장축(타원이나 타원체의 가장 긴 축)'이 목성을 향해 있다. 표면에는 거대한 화구(Crater)'가 많은데, 가장 큰 것은 지름 100km에 8m 정도의 깊이를 가진 '판 화구(Pan Crater)'이다.

5-6. 히말리아(Himalia)

- 발견연도: 1904년

내용 보충 예정

5-7. 엘라라(Elara)

- 발견연도: 1905년

내용 보충 예정

5-8. 파시파이(Pasipahae)

- 발견연도: 1908년

내용 보충 예정

5-9. 시노페(Sinope)

- 발견연도: 1914년

내용 보충 예정

5-10. 리시테아(Lysithea)

- 발견연도: 1938년

내용 보충 예정

5-11. 카르메(Carme)

- 발견연도: 1951년

내용 보충 예정

5-12. 아난케(Ananke)

- 발견연도: 1974년

내용 보충 예정

5-13. 레다(Leda)

- 발견연도: 1979년

내용 보충 예정

5-14. 테베(Thebe)

- 발견연도: 1979년

내용 보충 예정

5-15. 아드라스테아(Adrastea)

- 발견연도: 1979년

내용 보충 예정

5-16. 메티스(Metis)

- 발견연도: 1979년

내용 보충 예정

6. 역대 목성 탐사선

6-1. 보이저 1, 2호

- 발사 연도: 1977년

- 조직: NASA

내용 보충 예정

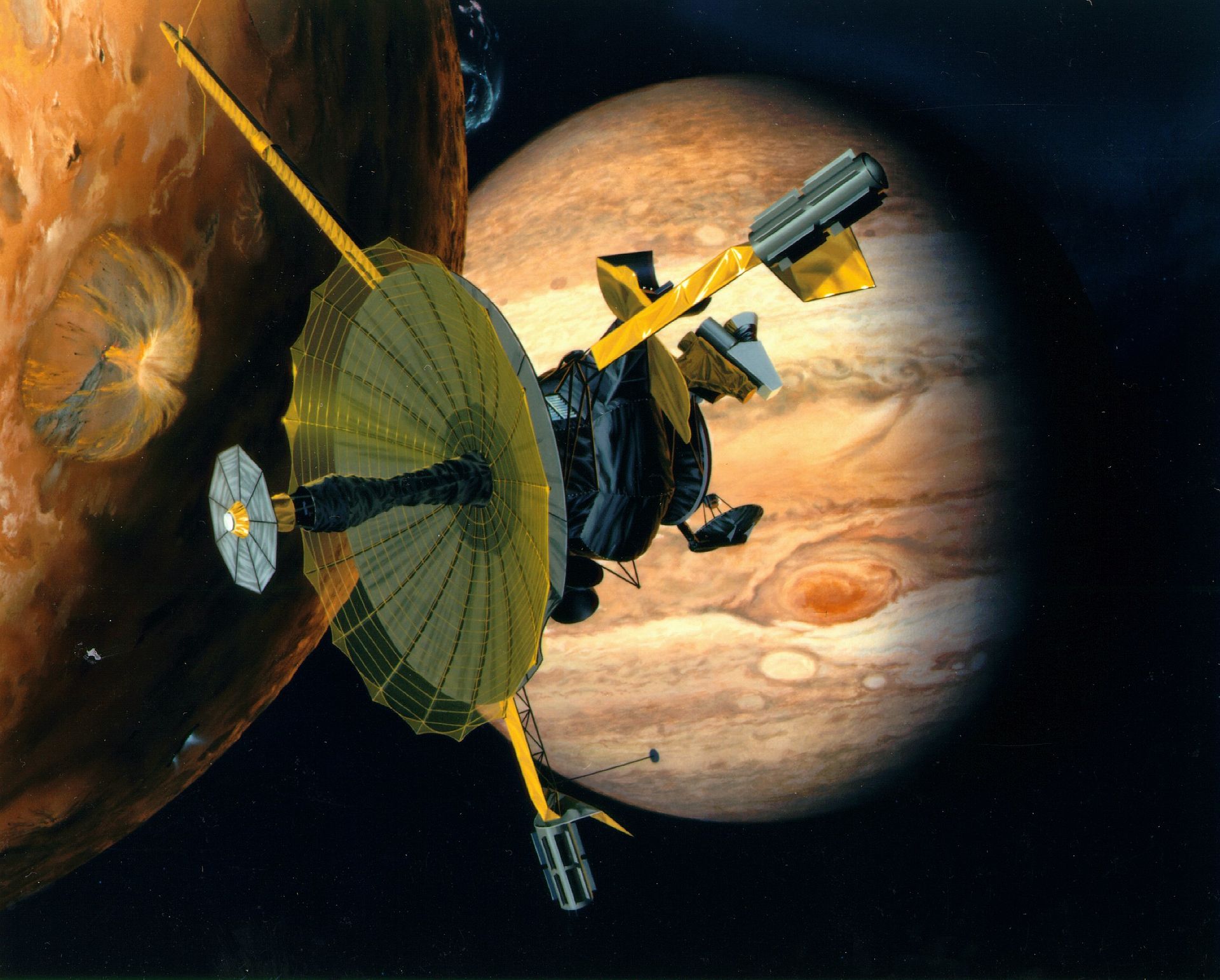

6-2. 갈릴레오

- 발사 연도: 1989년

- 조직: NASA

'갈릴레오 호(Galileo Spacecraft)'는 '미국 항공우주국(NASA: National Aeronautics and Space Administration)'의 목성 탐사선으로, 과학자 '갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564~1642)'의 이름을 따왔다. 목성에 대하여 우리가 알고 있는 사실의 대부분은 '갈릴레오호'가 보내온 것이다.

'갈릴레오 호'는 '아틀란티스(Atlantis)' 우주 왕복선에서 1989년 10월 18일에 발사되었으며, 6년에 걸친 비행 끝에 1995년 12월 7일에 목성에 도착했다. 목성에 도착한 갈릴레이 호는 목성의 궤도를 돌면서 목성의 대기 속으로 탐사선을 발사했다. '갈릴레오 호'는 2003년 9월 21에 목성에 빨려들어가면서 공중분해될 때까지 34차례 돌면서 목성 대기권의 난기류를 측정했고, 목성의 위성인 '이오(Io)'의 화산들을 조사하는 등 사진 14000여 장 등 방대한 정보를 지구로 전송했다. 놀라운 것은 갈릴레오호가 목성의 대기로 진입한 후 강력한 자기장에 의해 산산이 부서질 때까지 라디오신호를 지구로 계속 전송했다는 점이다. 탐사선의 파편은 액체수소로 이루어진 목성의 바다 깊은 속에 수장되었을 것이다. 갈릴레오 호는 소행성을 접근 통과하면서, 소행성의 위성을 발견하기도 했다.

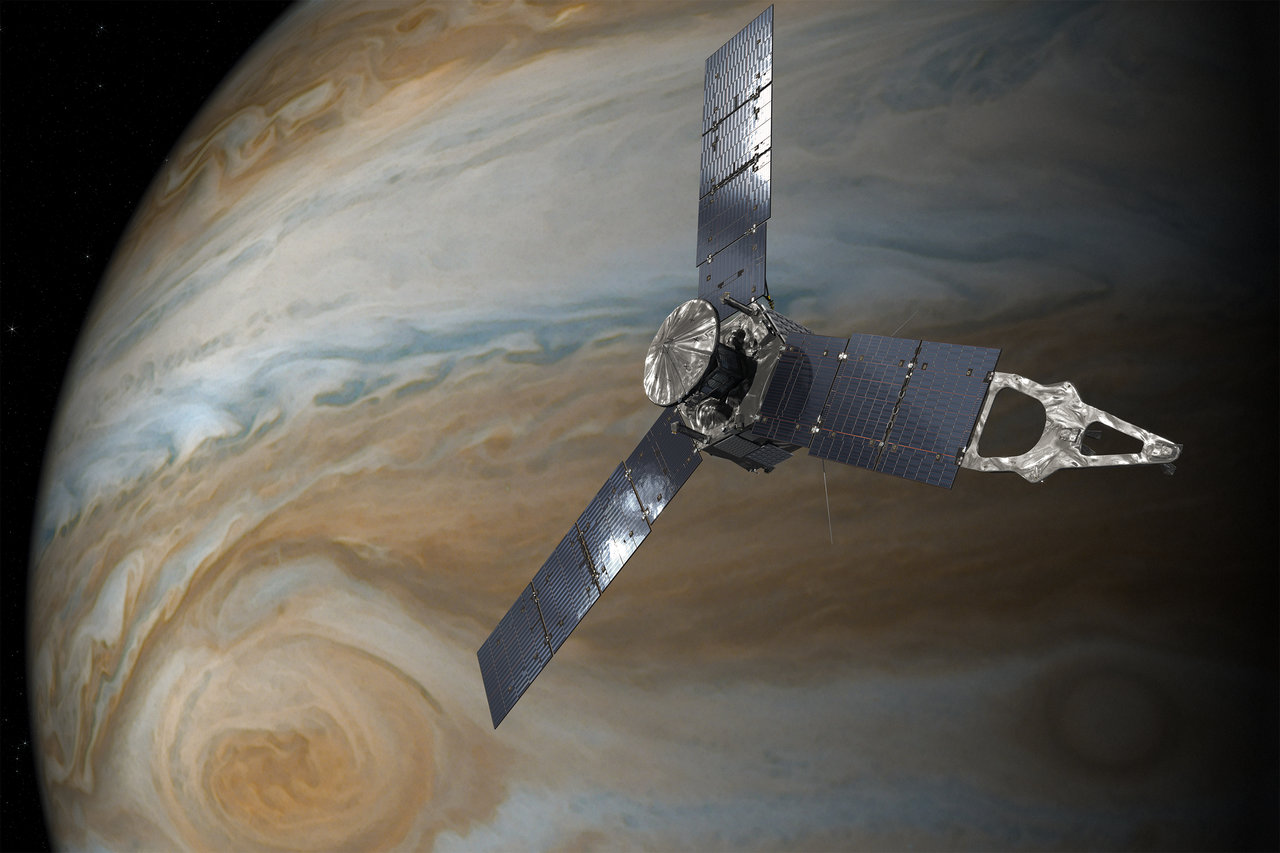

6-3. 주노(Juno)

- 발사 연도: 2011년

- 조직: NASA

'주노(Juno)'는 2011년 8월 5일에 발사되어 2016년에 목성 궤도에 진입한 'NASA(미국 항공우주국)'의 우주 탐사선이다. 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 기지에서 발사되었으며, 5년간 약 28억 km를 날아서 2016년 7월 4일에 목성 궤도에 진입하였다. 인류가 쏘아 올린 탐사선이 목성의 궤도에 진입한 것은 1995년 12월 '갈릴레오' 탐사선이 진입한 이후 약 20년 만이었다. 궤도의 진입 과정에서는 방사선에 따른 혹시 모를 손상에 대비해 일시적으로 전원을 꺼두었다. 주노의 가시광선 카메라 '주노 캠(JunoCam)'은 궤도 진입 6일 만에 작동을 하기 시작했다. 이후, 주노는 NASA에 사진을 보내오기 시작했다.

'주노(Juno)'의 가장 중요한 임무는 목성의 대기를 뚫고, 그동안 한 번도 공개되지 않았던 목성의 내부 구조를 밝히는 일이다. 주노 탐사를 통해 핵의 존재 여부와 조성 상태를 알게 되면, 목성의 탄생 원리를 밝힐 수 있게 되기 때문이다. 목성의 대기를 조사하기 위해서는 최대한 목성에 가깝게 접근해야 한다. 하지만 목성의 강한 자기장 때문에, 탐사선이 목성에 가깝게 접근하는 것은 무척 위험한 일이다. 목성의 자기장은 지구의 자기장보다 2만 배 이상 강하다. 이렇게 강한 자기장은 주변의 전자들을 거의 빛의 속도로 가속시키기 때문에, 목성 주변은 태양계에서 가장 강력한 복사 환경을 가진 곳이다. 주노가 목성에 가까이 다가가면, 이들 전자들이 엄청난 에너지를 가지고 충돌해 올 것이다. 이 복사 세례를 피하기 위해, 주노의 컴퓨터와 전자 장비들은 180kg의 티타늄 박스로 보호되고 있다. '주노'가 극궤도를 택한 것도 복사에 대한 노출을 최대한 적게 하기 위해서이다. 목성의 자기장은 극 주변에서 마치 도넛처럼 목성을 감고 있으므로, 주노가 목성의 복사대를 피해 가장 깊게 목성에 접근할 수 있는 곳은 극지방이다.

주노는 처음으로 목성의 북극과 남극을 상세히 관측하고, 극지역에 다수의 거대한 소용돌이가 모여 있는 것과, 원형의 오로라가 강한 자외선을 내고 있음을 밝혔다. 또 중력 측정의 결과, 목성 중심부의 핵과 그 주위의 금속 수소가 확실히 나뉘지 않았을 가능성이 높은 것으로 밝혀졌다.

6-3-1. 주노가 관측한 목성 (2022년)

태양계 최대의 행성인 목성의 표면을 촬영한 이 사진에는 적도에 평행한 줄무늬와 다수의 소용돌이가 보인다. 마치 먹물을 수면에 흘려 그린 '수묵화' 같다. 이들 줄무늬에 소용돌이에 색깔을 부여하는 것은 대기 속에 떠다니는 암모니아와 물의 구름에 들어 있는 황과 인 등이다. 목성에서는 빠른 자전으로 인해 제트 기류가 생겨 각 위도에서의 풍향 차이가 생기고 그것이 줄무늬를 만들어 낸다. 이 사진에서는 보이지 않지만, 붉은 눈처럼 보이는 '대적점'이라는 거대한 고기압 소용돌이도 있다. 왼쪽에 보이는 검은 그림자는 위성 '가니메데(Ganymede)'가 만든 것이다.

6-3-2. 주노가 관측한 목성 (2017년)