'태풍(Typhoon)'은 초속 17.2m 이상의 바람을 동반하는 '열대 저기압(Tropical Cyclone)'이다. '열대 저기압'이란 26℃ 이상 되는 열대의 해수면에서 발생하는 저기압이다. 북서 태평양에서 발생한 것은 '태풍(typhoon)', 인도양에서 발생한 것은 '사이클론(cyclone)', 북대서양에서 발생한 것은 '허리케인(hurricane)'이라고 한다. 태풍을 분류하는 기준은 나라마다 약간씩 다르다. 한국의 국가태풍센터에서는 중심 부근의 최대 풍속이 44m 이상인 것을 '매우 강', 33~44m 미만을 '강', 25~33m 미만을 '중', 17~25m 미만을 '약'으로 분류한다.

0. 목차

- 태풍의 기원

- 태풍의 발생

- '태풍의 눈'은 어떻게 생기는가?

- 태풍의 구조

- 태풍의 일생

- 태풍 예보

- 슈퍼 태풍

1. 태풍의 기원

해수면 수온이 높은 바다에서는 해수면 부근의 공기 속에 수증기가 많이 포함되어 있다. 그리고 열대 부근에서는 공기가 따뜻해지고 가벼워져 초속 1~몇m의 격렬한 '상승 기류'가 늘 발생한다. 이때 풍부한 수증기가 차츰 물방울로 바뀌면, 키가 큰 '적란운'이 만들어진다. 이것이 태풍의 기원이 되는 '적란운(Cumulonimbus)'이다.

2. 태풍의 발생

'태풍'은 많은 적란운이 모여 소용돌이를 만든 것이다. 최초의 '적란운'이 생기면, 그 적란운 주위에는 열이 발생한다. 물은 수증기에서 물방울이 될 때, 열을 방출하는 성질이 있기 때문이다. 수증기에서 방출된 열은 주위의 공기를 따뜻하게 한다. 적란운이 몇 개 무리를 지어 모여 있으면, 이 적란운들 주위의 공기가 따뜻해져 저기압이 생기는데, 이를 '열대 저기압(tropical cyclone)'이라고 부른다. '열대 저기압'이 생기면 중심을 향해 바람이 불어오고, 많은 수증기가 공급된다. 그리고 열대 저기압'에 동반되는 '상승 기류'로 수증기가 상공으로 운반되어, 적란운이 차례로 발달한다. 그러면 적란운에서 방출된 열이 공기를 따뜻하게 해서 또 저기압을 강화시킨다.

이런 식으로 적란운 주위에 새로운 상승 기류가 발생해 새로운 상승기류가 발생해 새로운 만들어지는 사이클이 반복되면, 적란운 집합체는 차츰 거대해진다. 이런 식으로 '열대 저기압'이 발달하고, 그 중심으로 흘러드는 바람의 빠르기가 초속 17.2m를 넘으면 '태풍(typhoon)'이라고 부르게 된다.

3. '태풍의 눈'은 어떻게 생기는가?

태풍은 계속 거대해지면서 '회전'도 한다. 이 회전에 의해 원심력으로, 태풍 중심 부근의 구름은 차츰 주위로 밀려나간다. 그리고 태풍의 세기가 가장 커진 시기에 '태풍의 눈'이라는 구름이 없는 공간이 생긴다. '태풍의 눈(eye of typhoon)'이 뚜렷한 태풍일수록 바람이 강한 경향이 있다. 어쩔 땐, 태풍의 눈의 크기가 지름 수십 km가 되어, 도시 하나가 그 안에 완전히 들어갈 정도로 성장하기도 한다.

해수면 가까이에서는 태풍의 눈을 향해 바람이 흘러들고, 그 바람은 눈을 만드는 적란운의 벽 속을 나선을 그리면서 상승한다. 이 상승 기류는 해수면의 물을 계속 빨아올려 수증기가 공급되고, '태풍의 눈'의 벽인 적란운이 점점 발달한다. 태풍에서 가장 비가 내리는 곳 중 하나가 이 '태풍의 눈의 벽'이다.

4. 태풍의 구조

태풍의 소용돌이는 바다에서 에너지를 흡수하는 거대한 펌프이며, 지구의 자전이 이 펌프의 동력이다. 그리고 태풍이 태어나서 성장하기 위해서는 그 '연료'인 대량의 수증기가 필요하다.

아래의 그림은 태풍의 구조를 모식적으로 그린 것이다. 태풍의 중심부인 '태풍의 눈'에는 구름이 거의 없다. 그 이유 가운데 하나는 태풍으로 불어 들어오는 맹렬한 바람이 시계 반대 방향으로 회전하고, 그 원심력에 의해 중심부까지 구름이 들어가지 못하기 때문이다. 태풍의 눈 주위에는 벽처럼 높이 솟아 오른 적란운인 '눈벽(Eye wall)'이 생긴다. 태풍 중심을 향해 불어오는 바람은 눈 주위의 '눈벽' 속을 나선(소용돌이) 모양으로 상승한다. 이 '상승 기류'에 의해 눈벽이 발달하고, 구름 아래의 지역에 격렬한 폭풍우를 가져온다. 눈벽을 나선 모양으로 상승한 공기는 주위를 향해 불어나가고, 그중 일부는 눈 속을 내려간다. 일반적으로 공기는 하강하면 부피가 작아지고 온도가 올라가는 성질이 있다. 그래서 태풍의 눈 속에는 '하강 기류' 등에 의해 주위보다 10℃ 이상 따뜻하고 가벼운 공기 덩어리인 '따뜻한 공기핵(warm core)'이 생긴다. '따뜻한 공기핵'은 지상의 기압을 낮게 만들어 주위로부터 더욱 바람이 들어오게 된다. 이리하여 태풍은 주위에서 수증기를 모아 발달하면서, 맹렬한 바람과 비를 동반하는 것이다.

- Spiral band(스파이럴 밴드): 시계 반대 방향으로 중심을 향해 불어오는 바람을 따라 '적란운 등의 구름의 줄(스파이럴 밴드)'이 발달한다. 태풍 중심에서 떨어진 곳에도 많은 비를 내리게 하는 원인이 된다.

- Eye wall(눈벽): 기압이 낮은 중심부를 향해 불어오는 바람은 원심력에 의해 중심까지 도달하지는 못하고, '눈(eye)' 주위에서 나선을 그리면서 상승한다. 이 상승 기류가 '눈(eye)' 주위에 눈벽을 만든다.

- Warm core(따뜻한 공기핵): 태풍의 눈에는 같은 고도의 공기보다 10~15℃ 온도가 높은 영역이 생기는 경우가 있다. 공기의 온도가 높으면 공기의 밀도가 작아져 지상의 기압이 내려간다.

5. 태풍의 일생

5-1. 태풍의 이동

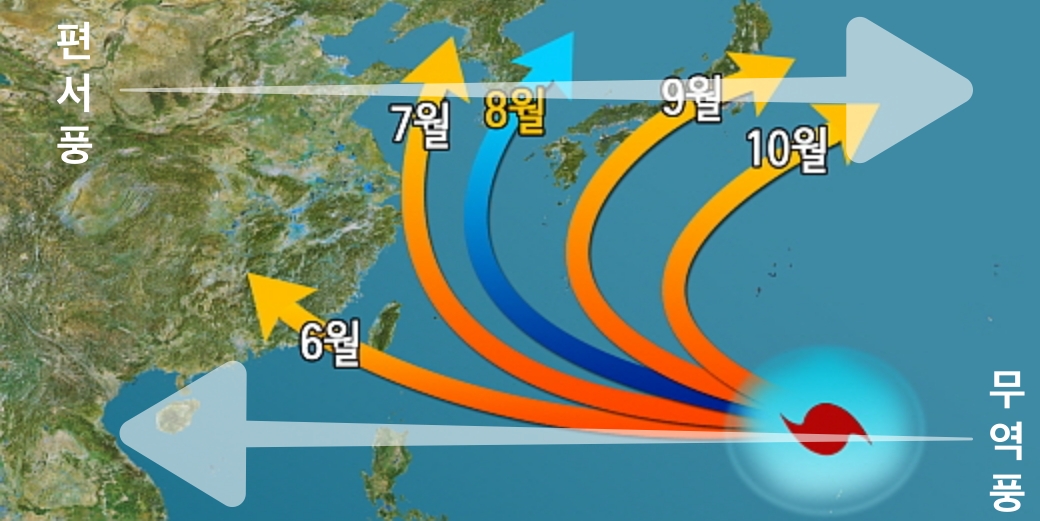

동북아시아에서 멀리 떨어진 열대 바다에서 생긴 태풍은 2000km 이상의 거리를 북상해서 올라온다. 태풍은 기본적으로 그 주변에 부는 바람에 흘러들어 이동한다. 태풍의 진로를 결정하는 가장 중요한 요인은 '태평양 고기압'이 만드는 '무역풍(trade wind)'과 '편서풍(westerlies)'이다. 그 결과, 태풍의 진로는 동쪽으로 휘어진다.

적도에서 위도 30° 이하에서는 1년 내내 동쪽에서 서쪽을 향해 '무역풍'이 불고 있다. 그래서 열대 해상에서 발생한 태풍은 먼저 서쪽으로 나아간다.

여름이 되면 '태평양 고기압'은 일본 동쪽 해상에 머무른다. 북반구의 고기압에서는 바람이 시계 방향으로 불어나간다. 그래서 태풍은 '태평양 고기압'에서 불어오는 바람을 받아 고기압 남쪽에서 서쪽을 돌듯이 북상한다. 동북아시아 부근으로 다가온 태풍은 이번에는 '편서풍'의 영향을 받아 진로를 동쪽으로 바꾸어 북동쪽으로 나아간다.

5-1. 계절과 태풍의 경로

이 '태평양 고기압'의 세력은 계절에 따라 바뀌어, 8월 경에는 태풍이 한국에 상륙하기 더욱 쉬워진다. 다만, 가끔 태풍의 진로가 통상적인 경로를 벗어나는 경우도 있다. 또 같은 시기에 태풍이 여러 개 발생했을 때도 태풍끼리의 영향으로 진로가 통상적인 경로를 벗어나기도 한다.

5-2. 태풍은 북상한 후 점점 약해진다.

태풍의 에너지원은 수심 60m까지의 해수면 수온이 26℃ 이상 되는 따뜻한 바닷물에서 제공되는 수증기이다. 하지만 한국 부근의 해역은 열대만큼 바닷물의 온도가 높지 않기 때문에, 태풍은 북상하면서 점차 세력이 약해진다. 또 상륙하면, 바다로부터 수증기를 얻을 수 없을뿐더러, 지면과의 마찰로 인해 점차 세력이 약해질 수밖에 없다. 그 결과, 태풍 중심 부근의 풍속이 낮아져 '열대 저기압'으로 변해서 사라진다. 이것이 태풍의 일생이다.

5-3. 온대 저기압

하지만 태풍에는 '온대 저기압(extratropical cyclone)'이라는 또 하나의 전성기가 있다. 따뜻한 공기만으로 이루어진 태풍이 한국 부근에 와서 차가운 공기와 만나면, '전선'이 발생하여 '온대 저기압'이 된다.

'온대 저기압'과 '열대 저기압'은 발생 지역에 따라 차이가 있다. 열대 저기압'은 저위도 지방의 해수면에서 발생하지만, '온대 저기압'은 주로 중위도 지방의 한대전선대에서 발생하여, '한랭 전선'과 '온난 전선'을 동반한다. 하지만 온대 저기압이라도 방심은 금물이다. 열대 저기압은 단지 태풍의 세력이 약해진 것뿐이지만, '온대 저기압'이 되면 다시 비바람이 강해지는 경우도 있기 때문이다. '온대 저기압'은 '한랭 전선'과 '온난 전선'이 만나 '폐색 전선'을 이루게 되면 온대 저기압'의 세력이 약해지면서 소멸한다.

6. 태풍 예보

태풍이 육지에 상륙하면 강풍과 폭우로 많은 피해가 발생하므로, 피해를 최소화하려면 태풍의 예보가 정확해야 한다.

6-1. 태풍 예보를 보는법

아래의 그림에서 분홍색으로 칠해진 범위는 태풍의 중심이 이 안에 들어갈 확률이 70%라는 뜻이다. 이곳을 지나갈 가능성이 높은 경로를 나타내지만, 태풍이 반드시 이 위를 지나간다고 단정할 수는 없다. 그리고 그 중심을 가르고 있는 점선은 확률 반경의 중심을 나타낸다. 진한 보란색 범위는 최대 풍속이 최대 25m/s 이상의 바람이 불고 있거나 불 가능성이 높은 곳이다. 그리고 그 바깥에 연한 보라색의 범위는 최대 풍속이 최대 15m/s 이상의 바람이 불고 있거나 불 가능성이 높은 곳이다.

'태풍 위치 70% 확률 반경'이 점점 넓어지므로, 태풍이 점점 커지고 있다고 오해하는 사람도 있을 것이다. 하지만 반경이 넓어지는 이유는, 예측되는 진로에 오차가 생기는 데 있으며, 태풍 자체가 커진다는 뜻은 아니다.

6-2. 위성 영상으로 태풍을 관측한다.

그러면 태풍의 강도는 어떻게 예측할까? 태풍의 강도를 정확하게 예측하려면, 태풍의 모습을 정확하게 관찰해야 한다. 하지만 사실 현재의 기술로 태풍의 바람이나 비의 세기, 기압 등을 직접 관측하기는 어렵다.

우선 태풍은 대부분이 바다 위에 존재한다. 육상에는 우량계나 온도계 등을 갖추고 기상 상황을 자동으로 관측하는 시스템이 있는 데 반해, 해상은 선박이나 부표 외에 직접적인 관측 수단이 없다. 그래서 태풍의 주요 관측 수단은 '기상 위성'이 된다.

6-3. '드보락 법'으로 태풍의 강도를 추정한다.

태풍의 기상 위성의 영상을 바탕으로 태풍의 강도를 판정하는 '드보락 법(Dvorak method)'을 사용하면, 태풍의 중심 기압과 최대 풍속을 '추정'할 수 있다. 드보락 법'은 1974년에 미국의 기상학자 '버논 드보락(Vernon Dvorak)'이 고안한 방법으로, 기상 위성 사진에 찍힌 구름의 패턴을 포고 '열대 저기압(태풍)'의 중심 기압과 최대 풍속 등 강도를 추정하는 방법이다. 태풍에는 발달 정보에 따라 전형적인 구름의 패턴이 있다. 발생 당시에는 구름 덩어리가 여기저기 흩어져 있지만, 점차 소용돌이치기 시작해, 전성기가 되면 구름벽이 새하얗게 보이거나 태풍의 눈이 뚜렷이 보인다.

'드보락 법'에서는 이처럼 기상 위성 영상에서 보이는 발달 중이 태풍의 구름 패턴에 'T 수'라는 발달 정도를 나타내는 지수를 할당한다. 'T 수'는 0.0~8.0까지 있으며, 숫자가 클수록 태풍이 발달한 것을 나타낸다. 그리고 과거의 통계를 바탕으로, 이 정도의 T 수'에서는 이 정도의 중심 기압과 최대 풍속일 것이라고 추측한다.

6-4. 드보락 법의 약점

하지만 드보락 법에는 급격하게 발달하는 태풍에 대해서는 추정하기 어렵다는 약점이 있다. 그 이유는 'T 수'가 과거의 통계에서 표준적인 발달 형태를 바탕으로 설정되어 있기 때문이다. 또 태풍이 언제 어디에서 발달하는가의 타이밍을 예측하기도 어렵다. 이처럼 태풍 강도의 관측과 예측에 대해서는 아직 많은 과제가 남아 있다고 할 수 있겠다.

7. 슈퍼 태풍

'슈퍼 태풍(Super Typhoon)'이란 'JTWC(미군 합동태풍경보센터)'가 사용하는 태풍의 계급 구분으로, 지상에서 중심 부근의 최대 풍속이 초당 '130노트 (약 67m)' 이상인 태풍을 가리킨다. 초속 60m의 바람이 불면 철탑도 휘어질 정도이다. 기상 분야에서는 태풍의 강도를 정확하게 관측, 예측해야 할 필요성이 강하게 제기되고 있다. 해가 갈수록 '슈퍼 태풍'이 상륙할 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 지금은 기후 변동으로 해수면의 온도가 상승하는 경향이 있기 때문에, 그만큼 해수면 부근의 수증기가 많아져 강한 태풍이 발생하기 쉬워졌다. 슈퍼 태풍의 전형적인 예로는, 2013년 11월에 필리핀을 강타한 제30호 슈퍼 태풍 '하이엔(Haiyan)'이 있다. 이 태풍의 최대 순간 풍속은 90m에 달했고, 6m에 가까운 폭풍 해일도 발생했기 때문에, 합계 8000명에 이르는 사망자와 실종자가 나왔다.

하지만 현재 인공위성 영상을 사용한 태풍의 강도의 추정으로는 슈퍼 태풍의 예측에 오차가 크다. 그래서 앞으로 지금보다 강한 태풍이 강타하면, 종래의 예측 방법으로는 정확히 예보하기 어려워 막대한 재해를 피하지 못할 수도 있다. 그래서 슈퍼 태풍의 정확도 높은 관측을 위해, 쓰보키 교수를 비롯한 나고야 대학, 류큐 대학, 기상연구소의 연구 그룹은 항공기를 띄워 태풍을 정확히 관측하려는 프로젝트를 2016년에 시작하였다. 구체적인 방법은 다음과 같다. 우선 공항에서 소형 비행기를 띄워 태풍 상공으로 날아간다. 그리고 상공 13km에서 '드롭존데(dropsonde)'라는 소형 관측 장비를 몇 개 떨어뜨린다. '드롭존데'에는 온도, 습도, 기압 센서가 실려 있다. GPS를 통해 드롭존데의 위치 정보를 알 수 있기 때문에, 바람에 떠밀릴 때의 위치 변화를 통해 풍향과 풍속도 산출할 수 있다. 이렇게 확보된 관측 데이터는 전 세계의 기상 기관에 보내질 뿐만 아니라, 고해상도 시뮬레이션 모델에도 입력된다. 이리하여 태풍의 강도와 진로 예측을 더욱 정확히 하려는 것이다. 20~30년 후에는 무인 항공기가 항상 태풍을 감시하면서 태풍이 다가오면 드롭존데를 떨어뜨려 데이터를 얻는 것이 궁극적인 목표이다.