-

레독스 흐름전지(Redox Flow Battery)과학(Science)/산업 (Industry) 2023. 5. 6. 23:14

0. 목차

- 레독스 흐름전지(RFB)

- '레독스 흐름전지' 산업

- 레독스 쌍(Redox Pair)

- 이온교환막

- 탄소전극(Carbon Electrode)

- '레독스 흐름전지' 심화 연구

- '레독스 흐름전지' 관련 기업

Invinity의 바나듐 레독스 흐름전지 1. 레독스 흐름전지(RFB)

'레독스 흐름전지(RFB: Redox Flow Battery)'는 산화수가 다른 액상의 양극 및 음극 '전해액(Electrolyte, 전기분해할 때 전해조에 넣어서 이온 전도의 매체 역할을 하는 용액)'으로 구성된 전지이다. 양극·음극 전해핵을 구성하는 '레독스 쌍(Redox Pair)'의 전위차에 의해 '기전력'이 발생하고, 충·방전이 가능한 '이차전지 시스템(Secondary Cell System)'을 의미한다. '기전력(Electromotive Force)'이란 단위 전하 당 한 일로, 간단히 말해 낮은 퍼텐셜에서 높은 퍼텐셜로 단위 전하를 이동시키는 데 필요한 일이다.

충전 시에는 '양극(Positive Electrode)'은 '산화 반응', '음극(Negative Electrode)'은 '환원 반응'이 발생하고, 방전 시에는 반대 반응이 발생하는 원리이다. 산화-환원의 전위차는 전지의 '에너지 밀도(Energy Density)'를 결정하므로 '전극(Electrode)', '분리판', '분리막' 등 전지의 구성 요소에 따라 출력밀도가 결정되고 있다. 특히 '레독스 쌍'의 표준전극 전위차는 기전력을 결정하게 되며, 다양한 산화·환원 '활물질(Active Matrial: 전지의 양극 또는 음극의 기전 반응을 직접 담당하는 물질)'의 쌍이 존재하여 현재 실용화 단계에 있는 '바나듐계(V/V)', '아연/브롬계(Zn/Br)' 등이 대표적이다.

1-1. 레독스 흐름전지 기술 개발의 역사

'레독스 흐름전지(RFB: Redox Flow Battery)'는 1973년 미국의 '미국 항공우주청(NASA: National Aeronautics and Space Administration)' 내부에 위치한 'LRC(Lewis Research Center)'에서 Fe-Cr-Ti 레독스 쌍을 이용하여 개발한 것을 시초로 하여, 1980년대까지 바나듐계를 비롯한 다양한 수계 레독스 쌍 개발이 진행되어 200년대까지 낮은 에너지 밀도의 극복을 위한 Zn/Ce계와 같은 고전압계 레독스 쌍 개발이 집중되었다. 2000년대 이후에는 비수계 기반의 레독스 쌍 개발로 전개되었다. 아래의 표는 '레독스 흐름전지(RFB)'의 기술 개발 역사를 정리한 것이다.

년도 내용 조직 1973년 F, Cr, Ti Redox Couple 1974년 Fe-Ti/Cr NASA 1977년 Zn-Br Exxon 1980년 1kW scale-up Fe-Cr NASA 1982년 Mn-Cr, Cr/Ti-Br 1982년 V, Sn, Fe, Cu Redox Couple 1984년 Polysulfide-Halide Inst. of Gas Technology 1985년 1kW Zn-Br Battery Meidensha Electrical Mfg 1986년 All-Vanadium Redox Flow-Battery UNSW 1988년 10 kW Fe-Cr Redox Battery Kansal Electric Power 1998년 200 kW-800kWh VRB Kashima-Kita Electric Power 2000년 U, Np Redox Couple Tohoku University 2002년 V-Halide RFB UNSW 2003년 Ce3+/Ce4+ Redox Couple NEDO 2004년 Ce4+/Zn0, Ce4+/Ti3+, Ce4+/V2+ Redox Couple Plurion System 2004년 Pb Soluble System South Hampton University 2007년 Single Flow System RICD, China 2007년 V/Air System KEMA 2. '레독스 흐름전지' 산업

2-1. '레독스 흐름전지' 산업 구조

'레독스 흐름전지(RFB: Redox Flow Battery)' 분야의 '가치사슬(Value Chain)'은 '레독스 흐름전지'의 구조에 따라, '원료', '핵심 소재'에 해당하는 '후방 산업'과, 이를 통해 '셀(Cell)', '모듈(Module)'의 설계·제조 및 최종 제품을 생산하는 '전방 산업'으로 구분된다. 특히 '후방 산업'으로써 '핵심 소재'의 생산에 필요한 주요 원료 분야는 '전극(Electrode)', '멤브레인(Membrane)', '바이폴라 플레이트(Bipolar Plates)', '레독스 쌍(Redox Pair)', '용해 및 지지전해질'을 공급하는 산업이다. 그 뒤로는 '셀(Cell)'을 제조하기 위한 핵심 소재로써 '스택(Stack)', '전해질(Electrolyte)'을 공급하는 산업이 있다. '전방 산업'으로는 '셀(Cell)'과 셀을 조합한 '모듈(Module)'을 설계·제조를 수행하는 산업과, 소재로부터 부가가치를 높이기 위한 최종제품으로써의 자동차·에너지용 분야로 공급하는 산업으로 구성된다.

- 산업 내용 후방 산업 '원료' 공급 '전극', '멤브레인', '바이폴라 플레이트', '레독스 쌍', '용해 및 지지전해질'을 공급 '핵심 소재' 공급 '셀'을 제조하기 위한 핵심 소재로써 '스택', '전해질'을 공급 전방 산업 '셀', '모듈' 제조 '셀'과 셀을 조합한 '모듈'의 설계·제조를 수행 최종 제품 부가가치를 높이기 위한 최종제품으로써의 자동차·에너지용 분야로 공급 2-2. '레독스 흐름전지' 상용화 시도

'레독스 흐름전지(RFB)'는 '에너지 저장 시스템(ESS)'의 하나로써, 신재생에너지의 중요성이 확대되면서 관련 분야의 연구가 진행 중이다. 일례로 한국화학연구원은 2019년 비과불화탄소계 분리막의 기술이전 및 상용화를 시도하였다. 또 2021년에는 동서발전이 에이치투와 함께 '바나듐 레독스 흐름전지(VRFB: Vanadium Redox Flow Battery)' 제어 시스템을 개발을 통해 상용화를 위한 실증 사업 및 상업운전을 진행했다. 2021년에는 '한국 에너지기술연구원(KIER: Korea Institute of Energy Research)'의 이신근 박사 연구진이 '카이스트(KAIST)', '연세대학교', '이에스'사와 함께 '전해액(Electrolyte)'의 대량생산을 위한 촉매반응 시스템을 개발하였다.

이 같은 시도는 에너지 산업이 전력 생산 위주에서 전력 저장까지 영역을 확대함에 따라 안정성이 높고 중·장주기 충·방전이 가능한 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가에 대응한 것으로 볼 수 있다. 대용량이면서도 장주기 에너지 저장용 이차전지는 저가격·안정성·장수명·폐기처리의 용이성 등이 요구되고 있다. 현재까지는 바나듐계 레독스 흐름전지에 대한 상용화 가능성을 가장 높게 평가하고 있다. 즉, '바나듐계 레독스 흐름전지(VRFB)'는 주요 요구사항에 대응하여, '전해액(Electrolyte)'으로 '유기용매(물질을 녹일 수 있는 액체 상태의 유기화학물질)'가 아닌 물을 사용하므로 화재 위험성이 적고, 기존과 달리 에너지 저장부를 독립적으로 설계하여 용량 설계가 유연하고 대용량화가 용이하며 설치 장소에 대한 제한이 적고, 전해액에 전기에너지를 장기간 저장할 수 있다. 이러한 이유로 '바나듐계 레독스 흐름전지(VRFB)'는 장주기형 에너지 저장용 이차전지에 적합한 것으로 평가된다.

또한 향후 '레독스 흐름전지(RFB)'를 결합한 '에너지 저장 시스템(ESS: Energy Storage System)'를 독립 전력계통에 연결·적용시킬 경우, 장기운영의 안정화 및 주요 산업 설비에서 긴급 상황 발생 시 장기간 부하 유지에 직접 활용이 가능할 것으로 기대된다.

2-3. 정부 지자체의 지원과 산·학·연의 유기적 연계

'레독스 흐름전지(RFB: Redox Flow Battery)'는 화재와 같은 안정성 논란이 재기되는 '리튬 이온 전지(Lithium Ion Battery)'의 문제점을 대체할 수 있는 대안이 되면서 전기화학시스템 중에서 최근 많은 주목을 받고 있는 기술이다. 또한 고정형 '에너지 저장 시스템(ESS: Energy Storage System)'으로도 향후 전망이 매우 긍정적이다 '레독시 흐름전지' 분야가 가지고 있는 대형화 및 유연성 측면으로, 넓은 범위의 구동 전력 및 방전 시간을 얻을 수 있는 점은 재생에너지로부터 생산된 전력을 보조하는 데 이상적으로 평가받고 있다.

또한 신재생에너지의 확산 및 글로벌 전력 수요의 증가에도 불구하고, 신재생에너지가 기후환경에 따른 출력 변동이 큰 상태로 안정적인 전력 공급이 어려워지고 있다. 이를 해결하기 위해 소비되지 않는 전력을 저장하였다가 전력이 필요할 경우 공급하는 '에너지 저장 시스템(ESS)'의 성장으로 이어지면서 저비용·대용량화를 목표로 하는 '레독스 흐름 전지(RFB)'에 대한 실증연구 프로젝트들이 활발히 이어지고 있다.

전력 인프라 산업은 국가의 최상위 산업 중 하나이며, 기간산업으로써 공공성이 중시되고 있다. 하지만 국내 '레독스 흐름전지(RFB)' 시장은 초입 단계에 머물러 있으며, 일부 대기업, 벤처기업 등을 중심으로 전지 분야에서 점차 개발이 진전되고 있다. 이에 따라 정부부처 및 지자체의 지원과 더불어 국책연구소 및 민간기업이 '산·학·연(산업계와 학계와 연구 분야를 아울러 이르는 말)'의 유기적인 협력관계를 통해 연구개발 및 실증에 적극 참여하는 모습이다.

반응형3. 레독스 쌍(Redox Pair)

'레독스 흐름전지(RFB)'는 구조상 핵심소재로, 전해액 내의 '활물질(Active Material)'인 '레독스 쌍(Redox Pair)', '이온교환막(Ion Exchange Membrane)', '전극(Electrode)' 등을 들 수 있다. 그중 전해액 내의 활물질인 '레독스 쌍(Redox Pair)'은 기존 '리튬 이온 전지(LiB)'처럼 전극 활물질로써 고체를 사용하지 않고, 용액 상태로 산화수를 활용하고 있어 화재 위험성 등과 같은 단점을 해결할 수 있다. 또한 '레독스 쌍'은 앞에서 언급한 바와 같이 기전력을 결정하는 중요한 소재이다. 현재까지 시도된 '레독스 쌍'은 '철/크롬계(Fe/Cr)', '바나듐계(V/V)', '바나듐/브롬계(V/Br)', '아연/브롬계(Zn/Br)', '아연/세륨계(Zn/Ce)' 등이 있다.

현재 상용화에 가장 근접한 것으로 평가되는 '바나듐계(V/V)' 외에도 저가화를 위해 '브롬화아연(ZnBr2)'을 활물질로 이용하는 '아연/브롬계'의 개발도 이어지고 있다. 아연은 리튬과 달리 물에 녹을 수 있는 금속이므로 높은 '환원 포텐셜(Reduction Potential)'을 지니고 있으며, 지구상에 풍부하게 존재하는 원소로써 갑이 저렴하다. '브롬'은 낮은 산화 포텐셜을 지니고 있으며, 물에 고농도로 용해되므로 고에너지 밀도의 배터리 제조가 가능하면서도 이 또한 값이 저렴하다. 즉, '아연/브롬계(Zn/Br)' 레독스 쌍은 저가화 외에도 기타 '수계 레독스 흐름전지(Water System RFB)' 대비 높은 '구동전압(Driving Voltage, 구동시키는 데 필요한 전압)' 및 '에너지 밀도(Energy Density)' 등을 달성할 수 있다.

3-1. 아연/브롬계(Zn/Br)

단 '아연/브롬계(Zn/Br)' 레독스 흐름전지는 충·방전 과정에서 아연 금속의 '덴드라이트(Dendrite)'가 전지의 '내부 단락'을 유발하여 수명을 단축시키고 있다. '덴드라이트(Dendrite)'란 '용융 금속(Molten Metal)'이 응고할 때 작은 핵을 중심으로 하여 금속이 규칙적으로 퇴적되어 수지상의 골격을 형성한 결정이다. 이는 아연 이온이 환원되어 금속 전극의 표면에 증착될 때 금속 표면의 일부에서 비정상적으로 성장하는 나뭇가지 형태의 결정으로 형성되기 때문이다.

이에 따라 KAIST 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀은 탄소전극 계면에서 아연 핵의 표면 확산을 통한 자가 응집 현상에 주목함에 따라 특정 탄소 결함 구조에서 표면 확산을 억제하여 '덴드라이트(Dendrite)'가 발생하지 않도록, 고밀도 결함구조를 지닌 탄소전극을 통해 '리튬 이온 전지(LiB)' 대비 30배 가량의 높은 충·방전 전류밀도인 100mA/cm2에서 5000 사이클 이상의 수명 특성을 구현하였다.

반응형4. 이온교환막

'이온교환막(Ion Exchange Membrane)'은 양이온과 음이온을 선택하여 한 쪽만을 통과시키는 '합성수지막(Synthetic Resin Film)'을 말하며, '양이온 교환막(PEM: Proton Exchange Membrane)'과 '음이온 교환막(AEM: Anion Exchange Membrane)'이 있다. '레독스 흐름전지(RFB)'의 또 다른 핵심소재 중 하나인 '이온교환막(Ion Exchange Membrane)'은 '양극활물질(Cathode Active Material)'과 '음극활물질(Anode Active Material)'이 서로 섞이지 않도록 하면서 '전하 운반 이온(Charge Carrying Ion)'의 투과를 용이하도록 하여 양극 간의 전하 균형을 맞추도록 한다. 일반적으로 '레독스 흐름전지(RFB)'의 이온막은 '기공 크기(열린 골격 구조 물질이 지니는 동공의 크기)' 20Å(20옹스트롬)'인 고분자 이온교환막을 주로 활용하고 있다.

'이온교환막(Ion Exchange Membrane)'은 수용성 전해질 내의 '양이온(H+)'은 선택적으로 투과시키면서도 '음이온(So42-)'은 불투과시키는 특성을 가지고 있다. 이에 따라 주요 요구 조건으로는 '선택적 투과 특성', '전해질 용액에 대한 내화학성', '저항 손실의 최소화에 필요한 낮은 면적저항'이 있다. 최근에는 다양한 이온교환막 중에서도 상대적으로 내산화성이 강한 '과플루오르화 분리막'이 활용되고 있다.

4-1. 탄화수소계 이온교환막

'탄화수소계 이온교환막(Hydrocarbon-based Ion Exchange Membrane)'은 상대적으로 저가의 '모노머(Monomer)' 및 '상압 용액 중합공정(Normal Pressure Solution Polymerization Process)'을 활용하여 제조원가를 낮출 수 있는 장점이 있다. 또한 '강직 주쇄 구조(Rigid Backbone Structure)'의 특징에 따라 '과플루오르화 분리막(Perfluorinated Separator)' 대비 작은 '수분 통로(Water Channel)' 구조를 가지고 있어, '바나듐 이온'의 투과도를 현저히 낮출 수 있다. 단 '바나듐 5가 이온'에 의한 산화 내구성의 한계를 보이고 있어 이에 대한 추가 개발이 요구된다.

따라서 '납축전지(Lead Storage Battery)'에서 사용되어 온 '폴리올레핀계 다공성 분리막(Polyolefin-based Porous Separator)'을 적용하기 위해 '다공성 폴리에틸렌 실리카 복합막'이 시도되고 있다. '다공성 폴리에틸렌 실리카 복합막(Porous Polyethylene Silica Composite Membrane)'은 '기공(Blowhole)' 안에 '황산(H2SO4)' 전해질이 '함침(가스 상태나 액체로 된 물질을 물체 안에 침투하게 하여 그 물체의 특성을 사용 목적에 따라 개선하는 일)'되어 '이온전도성(전자나 정공에 의한 것보다 주로 이온의 이동에 의해 전기 전도가 이루어지는 성질)'을 높이면서도 우수한 내산성과 기계적 강도를 가지고 있다. 특히 '복합막'에 포함된 '실리카(Si)' 성분은 수계 전해질과의 젖음성을 향상시켜 미세기공 내에 수계 전해액을 채울 수 있다. 이는 저가의 소재를 이용하여 저가격화가 가능하고 기존 대비 높은 '이온전도도(Ionic Conductivity, 이온에 의해 전하가 운반되는 전기전도)'를 얻을 수 있다. 하지만 바나듐 이온 및 물의 '크로스오버(Crossover)' 현상에 따라 용량 저하 혹은 효율 저하를 가져올 수 있다. 따라서 향후 개발 목표는 바나듐-물의 '크로스오버(Crossover)' 현상을 억제하는 기공 구조의 구현에 집중되고 있다.

반응형5. 탄소 전극(Carbon Electrode)

'바나듐계 레독스 흐름전지(VRFB: Vanadium redox flow battery)'의 전극은 빠른 전자 전달을 위해 높은 '전기전도도(Conductivity)'가 요구된다. 또 전해질의 흐름 시스템에서 적용되기 위한 높은 기계적 강도 및 기공 구조 외에도, '강한 산 조건(Acid Condition)'에서 사용되도록 화학적으로 안정되어야 한다. 아울러 가격이 저렴하고 '활물질(Active Matrial)'과의 산화·환원 반응이 가역적으로 이루어지도록 해야 한다.

그러나 전극소재 중 대표적인 탄소 재료는 '카본 그라파이트 펠트(Carbon Graphite Felt)' 형태로, 주로 활용되어 전자 이동에 유리한 높은 전기전도도와 우수한 기계적 물성을 지니는 반면, 재료 표면이 소수성을 띠므로 바나듐 이온의 산화·환원 반응에 필요한 '관능기(Functional Group, 작용기의 또 다른 이름)'가 부족하여 전지의 효율을 향상시키는 데 한계가 존재한다. 이에 따라 전극 표면에 '관능기'를 도입하기 위하여 '열처리(Heat Treatment)', '플라스마 처리(Plasma Treatment)', '산 처리(Acidification)' 등 다양한 활성화 공정에 따른 친수성 특성을 부여하거나, 도입된 산소 관능기가 친수성 및 산화·환원 반응의 전압차를 줄이는 촉매 효과를 활용하는 개발 사례가 등장하고 있다.

- '한국 전자 기술 연구원(KETI: Korea Electronics Technology Institute)'의 김기재 박사 공동 연구팀은 '카본 펠트(Carbon Felt)'에 코로나 방전 및 '과산화수소(H2O2)' 처리를 통하여, '공정시간 단축' 및 '펠트 표면의 손상 없이 다량의 산소 관능기를 도입할 수 있는 표면처리 기술을 개발하였다.

- UNIST의 조재필 교수 연구팀도 산소와 질소를 포함하는 '옥수수 단백질' 및 '카본블랙 나노 미립자'를 이용하여 표면적 향상 및 바나듐 활성을 높이는 촉매 효과를 발현하였다. '카본 블랙(Carbon black)'이란 미세한 탄소 분말로, 입자는 보통 구형이며 흑연보다 규칙성이 작은 결정성 물질이다. 보통 탄화수소를 부분적으로 연소시켜 그을음 형태로 얻는다.

- 서울시립대학교 이두환 교수 연구팀도 '그라파이트 펠트(Graphite Felt)'에 NH3-O2 혼합 가스를 이용한 열처리 방식으로 질소-산소 관능기를 도입하여 '바나듐의 반응속도 향상' 및 '높은 전류밀도에서 방전용량의 차이'가 나타난 것으로 보고하였다.

단, 아직까지 이종 원소의 도핑 연구는 '시너지 촉매 효과에 따른 과전압 감소', '전지 효율의 증가'의 결과를 얻었으나, '시너지 촉매 효과'를 규명하는 구체적 메커니즘에 대한 명확한 해석이 부족하여 추가적인 연구가 요구되고 있다. 그 밖에 전극의 활성 면적에 대한 극대화와 전극반응물·생성물의 효율적 물질수송을 달성하기 위해 다양한 '나노카본 소재(탄소나노튜브, 그래핀, 탄소 나노섬유 등)'를 활용하여 '기계적 물성'을 개선하고 '내화학성(물질이 화학적 물질이나 처리에 견디는 정도)', '활성 면적'을 높이기 위한 시도들도 이어지고 있다.

반응형6. '레독스 흐름전지' 심화 연구

지금까지 설명한 바와 같이 '레독스 흐름전지(RFB)'는 성능 향상과 가격 저감을 위해 핵심소재의 다양화 및 특성 개선에 주력하고 있다. 이에 따라 지속 가능한 고정형 '에너지 저장 시스템(ESS)'으로써 발전하고 있으며, 내구성 및 비용 절감에 더욱 집중하고 있다. 특히 '바나듐계 레독스 흐름전지(BRFB)'는 이미 성능 및 시장 진출 측면에서 우위를 점하고 있다. 이를 대체하기 위한 기술들은 저가이면서도 쉽게 공급이 가능한 활성소재 외에도 '멤브레인리스(Membraneless)' 혹은 '반고체(Semisolid)' 기반의 신규 '레독스 흐름전지'를 중심으로 개발이 이루어지고 있다.

따라서 '바나듐계', '아연/브롬계' 전지 외에도 이를 대체하기 위한 전지로는 '수계/무기 전지'로써, '바나듐/산소계', '바나듐/브롬계', '수소/브롬계', 'POM(Polyoxometalate)계' 등이 개발되고 있다. 또 '수계/유기 전지'로써는 '카르보닐계 전해질 기반 전지(Carbonyl Electrolyte-based Battery)', '퀴녹살린계 전해질 기반 전지(Quinoxaline Electrolyte-based Battery)', '비올로겐계 전해질 기반 전지(Viologen Electrolyte-based Battery)', '폴리머계 레독스 활성물질 기반 전지(Polymer System Redox Active Material Based Battery)' 등이 개발되고 있다. 그 밖에도 '멤브레인리스 전지(Membraneless Battery)'로는 '층류 기반 전지(Laminar Flow based Battery)', '불연성 전해질 기반 전지(Non-Flammable Electrolyte-based Battery)' 등이 시도되고 있다. 또 하이브리드 형태의 '흐름/비흐름 전지' 등으로써도, 금속 용액 기반의 레독스 쌍을 활용하는 흐름전지인 '아연/철/구리 기반 흐름전지', '아연/망간 기반 흐름전지', '금속/공기 흐름전지' 등과 같이 다양한 연구·개발이 이루어지고 있다.

분류 전해질 수계/무기 전지 바나듐/산소계 바나듐/브롬계 수소/브롬계 POM(Polyoxometalate)계 수계/유기 전지 카르보닐계 전해질 기반 전지 퀴녹살린계 전해질 기반 전지 비올로겐계 전해질 기반 전지 폴리머계 레독스 활성물질 기반 전지 멤브레인리스 전지 층류 기반 전지 불연성 전해질 기반 전지 흐름/비흐름 전지 아연/철/구리 기반 흐름전지 아연/망간 기반 흐름전지 금속/공기 흐름전지 6-1. 태양광 연계 레독스 흐름전지

'태양광 발전(Solar Power System)'과 연계하기 위해 '광전자-변환 전극'을 '레독스 흐름전지(RFB)'에 통합시키는 '에너지 저장 기술(ESS)'이 등장하고 있으며, 차세대 레독스 흐름 전지로써 적용하기 위한 저비용·고효율 기술로 제시되고 있다. 이를 위해 '광전압(Photovoltage)'를 사용하고, 효율적인 설계에 의해 물리적인 크기가 중요한 분야에서 컴팩트한 형태로 패키지 크기를 줄이는 시도가 이어지고 있다. 이미 이 기술은 1970년대부터 개발이 시작되어 최근까지도 추가 개발이 진행 중이다. 특히 2가지 아키텍처 분야에서 다양한 '광충전 메커니즘(Photochargin Mechanism)'을 달성하기 위한 개발이 이루어지고 있다. '광조사 전극 기술(Photo-Assisted Electrode Technology)'과 '태양광 모듈의 직접 통합 기술'을 주요 개발 사례로 볼 수 있다.

- 광조사 전극 기술(Photo-Assisted Electrode Technology): 그중 '광조사 전극 기술'로는 '광전자 화학(PEC: Photo-Electrochemical)' 및 '염료감응 태양전지(DSSC, Dye Sensitized Solar Cells)'를 들 수 있다. '반도체-액체 접합 셀'이 '반도체'와 '레독스 쌍'의 에너지 레벨에 맞춰 작동하여 셀의 광전압을 결정할 수 있는 기술에 해당한다.

- 태양광 모듈의 직접 통합 기술: '태양광 모듈의 직접 통합 기술'은 '태양광 모듈'을 '레독스 흐름전지'의 전자화학 모듈에 적층시킴으로써 자동화되어 작동하는 기술이다. 태양광 모듈에 생성된 '광전압'은 '레독스 쌍' 및 반도체'의 에너지 수준과 독립적으로 작동하게 된다.

단, '태양광 연계 레독스 흐름전지(Solar-Linked Redox Flow Battery)'는 지속적인 기술 개발에도 불구하고, '저용량', '불충분한 광전압', '효율적이고 안정적인 소재 탐색' 측면에서 극복해야 할 과제가 많은 상황이다.

6-2. 공기흐름-황 흐름전지

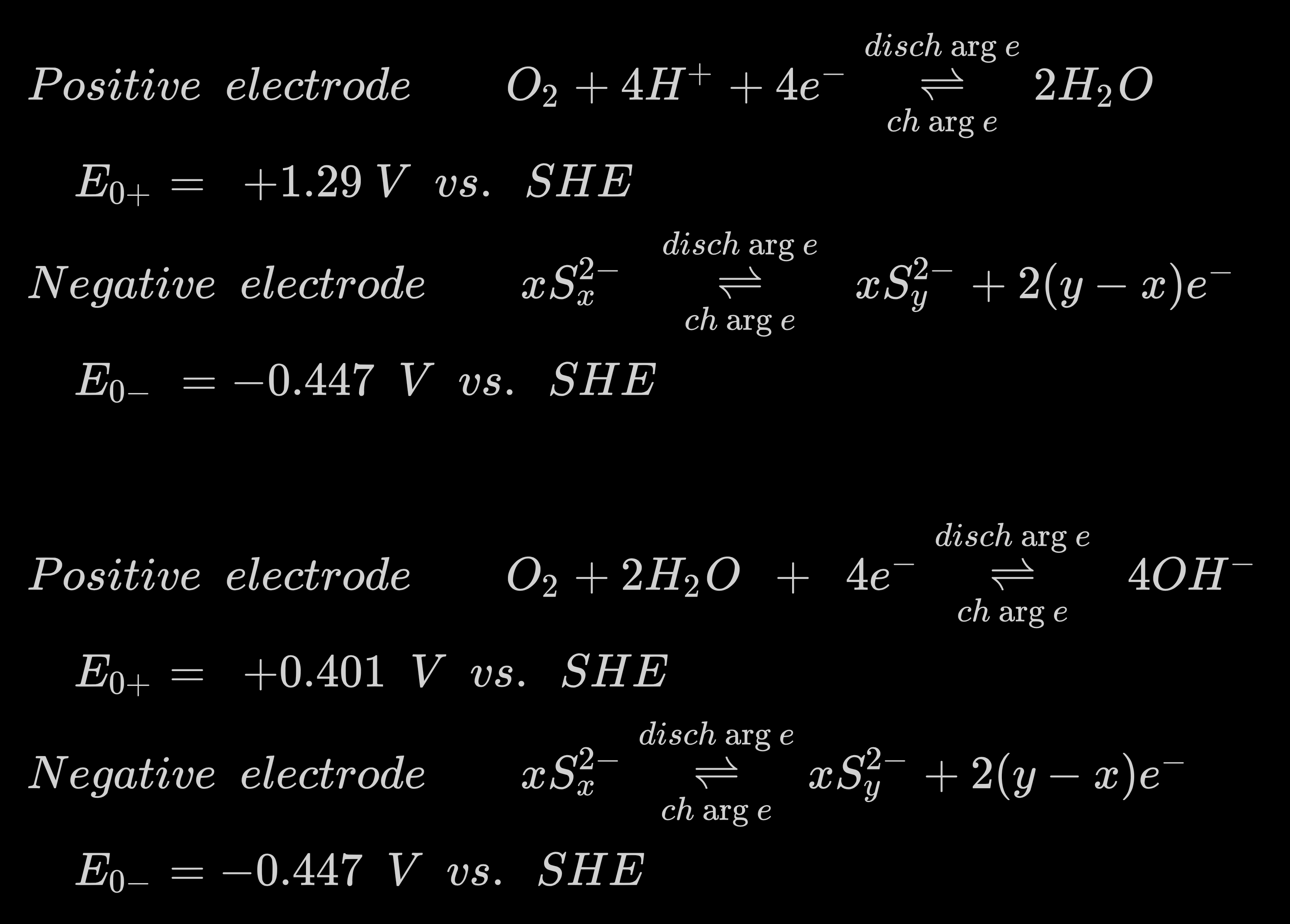

아울러 '공기흐름-황 흐름전지(Air flow-Sulfur Flow Battery)'는 상대적으로 저렴한 화학 소재의 장점을 활용 소재의 장점을 활용하는 기술이며, 음극에 활용하는 고가의 귀금속으로 인해 가격적 제한을 받는 기존 기술 대비 우수한 것으로 평가받고 있다. NaS2와 같은 물질을 활용할 경우, kWh당 1유로 이하의 비용을 달성할 수 있다는 연구결과가 나와 있으며, 산성·알칼리성 전해질 모두에서 활용이 가능하고, 중성 pH에서 E0 수치가 1.26V 수준에 해당하고 있다.

'공기흐름-황 흐름전지'의 양극/음극 반응 예시 6-3. 메탈-이산화탄소 흐름전지

이산화탄소의 배출 문제가 기후변화에 대응하는 세계적으로 중요한 이슈임을 감안하면, 이산화탄소를 재활용하면서 부가가치를 얻을 수 있는 화학물질로의 변환 기술은 향후 사회적 문제를 해결하는 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 방법으로 볼 수 있다. 이에 따라 전기 발생 시 이산화탄소의 감축을 가능하는 '메탈-이산화탄소 흐름전지(Metal-CO2 Flow Battery)'는 친환경적이고 경제적인 해결책으로 제시되었다.

일례로 2020년dp Kai Wang이 국제학술지 '어드밴스트 펑셔널 머리리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 게재한 논문에서 'Zn-CO2 흐름전지'에 대한 개념을 입증하였다. 작동원리로는 양극에서 '아연(Zn)'을 Zn(OH)2로 산화시키는 것이며, CO2→CH4 변환을 위하여 음극에 e-/H+를 제공하게 된다. 보다 세부적으로는 제1구획의 셀은 '나노섬유(지름이 수십에서 수백 나노미터에 불과한 초극세실)'를 활용하여 Flow-Mode에서 CO2를 공급받는 음극으로써 활용하고 Zn와이어는 Static-Mode에서 양극으로 작용하게 되며, 이때 [EMIM][BF4] 이온성 액체를 전해질로 활용하고 있다. 이에 따라 기존의 CO2 전해액을 대신하여 '산소 기체 발생 반응(OER: Oxygen Evolution Reaction)'에 관여하여 높은 '과전압(Overvoltag, 정격 전압보다 높은 전압)' 및 '셀 전압(Cell Voltage)'을 확보할 수 있음을 의미한다.

반응형7. '레독스 흐름전지' 관련 기업

7-1. 스탠다드 에너지

- 국적: 한국

- 특징: 바나듐 이온 전지

'스탠다드 에너지(Standard Energy)'는 2013년 'KAIST(한국과학기술원)' 및 미국 MIT 연구진을 중심으로 설립되어, 차세대 배터리 전문 기업으로 개발을 지속해왔다. 스탠다드 에너지'는 2021년에 '소프트뱅크 벤처스(Softbank Ventures)'로부터 100억 원의 자금을 투자받기도 했다.

'스탠다드 에너지'는 최근 바나듐을 주요 소재로 하는 '고안정성', '고효율' 제품인 '바나듐 이온 전지'를 개발하면서 기술 선도업체로 성장하고 있다. 대전 소재의 배터리 센터에서 제작된 '바나듐 이온 전지'의 경우 '리튬 이온 배터리'의 평균 효율인 90% 수준 대비 더욱 높은 96% 수준을 보이고 있으며, 수천 회의 충·방전 이후에도 용량이 99%로 유지된다. 이에 따라 '전기차 충전소', '태양광 발전소', '데이터 센터(Data Center)', '대형 선박', '통신 기지국' 등을 위한 '에너지 저장 시스템(ESS)'에 적용할 계획이다.

'바나듐(V, 원자번호 23)'은 매장량이 부족한 '리튬(Li, 원자번호 3)'과 달리 흔한 광물이다. 국내에도 묻혀 있어서 현재 광산을 개발하고 있다. 따라서 전량 수입에 의존하는 리튬이나 '희토류(Rare Earth Elements)'와 달리 자원국들의 횡포에 덜 시달릴 수 있다. '리튬'은 '볼리비아(Bolivia)', '칠레(Chile)', '아르헨티나(Argentina)' 등에서 주로 나오고, 희토류는 대부분 중국에서 채굴해 이들이 수출을 제한하면 어려움을 겪게 된다.

'스탠다드 에너지' 김부기 대표 7-2. 에이치투

- 국적: 한국

- 특징: '바나듐계 레독스 흐름전지' 전문 제조업체

'에이치투'는 2010년에 설립된 '바나듐계 레독스 흐름전지(VRFB)' 전문 제조업체이다. 2013년에 자체 고유기술로 '스택(Stack)' 제작부터, '펌프/배관(BOP) 설계', '전해액 레시피 구성', '시스템화 설계'를 완료하여 '레독스 흐름전지'를 사용화한바 있다. 또 5개국 16개 프로젝트에 총 10MWh 규모의 시스템을 공급한 바 있다. 또한 단체표준 인증을 획득하여, 제품의 신뢰성 및 안정성을 확보함으로써 국내 업계를 선도하고 있다.

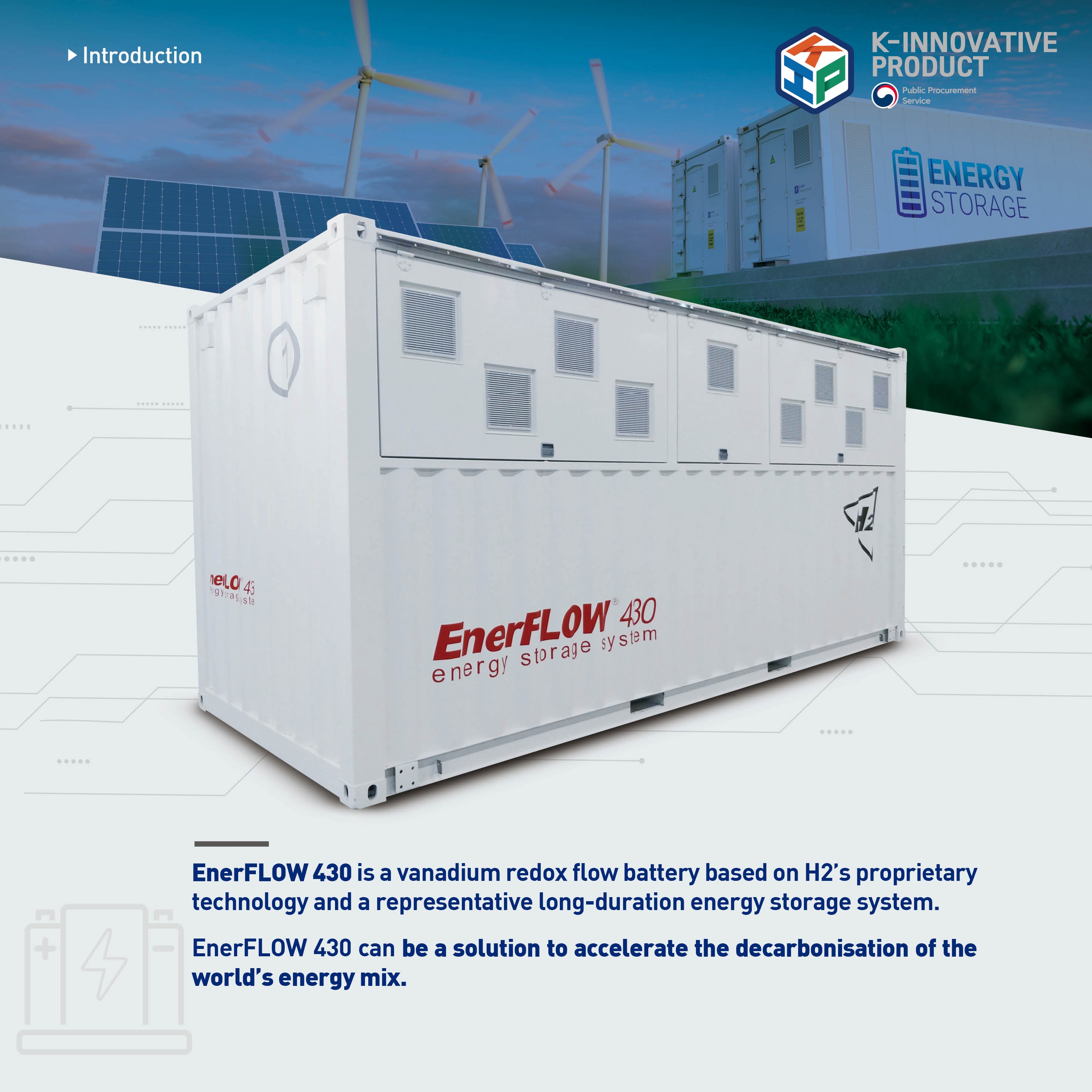

'에이치투'사의 '에너플로우 430(EnerFLOW 430)' 제품은 '플렉스모듈(Flexmodul)' 기술에 따른 정격출력/시간당 출력 75kW/358kWh를 기준으로 상용화된 제품이며, 4~10시간의 방전용량 설계 및 병렬 확장에 의한 수십 kWh~ 수백 MWh까지로 정격용량 확장이 가능한 20피트 길이의 컨테이너형 제품에 해당한다. '인증 제품으로써의 신뢰성'과 '설치의 용이성', '자동화 생산 적용이 가능화 표준화', '최적 용량에 의한 설계변경' 등을 통해 다양한 니즈에 대응하고 있다.

에너플로우 430(EnerFLOW 430) 7-3. 컴퍼니위

- 국적: 한국

'컴퍼니위'라는 기업은 기존 주유소를 활용하는 지능형 전기차 충전소 구축 기술 개발 사업을 진행하고 있다. '레독스 흐름전지(RFB: (Redox Flow Battery)'는 '리튬 이온 전지(LiB)'와 달리 화재나 폭발 위험성이 없고 충전 후 방전이 거의 이뤄지지 않는다. 이러한 이유로 '레독스 흐름전지'는 20년 이상 장기간 사용할 수 있어 전기차 충전소 최적 모델에 적합하다. '컴퍼니위'는 바로 이러한 흐름전지를 활용해 기존 주유소 인프라를 활용한 전기 주유소 최적 모델을 개발하려는 것이다.