0. 목차

- 기본데이터

- 태양에서 가장 가까운 행성

- 수성의 표면

- 수성의 공전 주기와 자전 주기

- 수성의 거대한 핵은 어떻게 만들어 졌는가?

- 역대 수성 탐사선

1. 기본 데이터

- 궤도 반지름(천문단위 지구=1): 0.387

- 공전 주기: 87.97일

- 자전 주기: 58.65일

- 적도 반지름: 2440km (지구의 약 0.38배)

- 질량: 0.339×1024(지구의 약 0.05527배)

- 평균 밀도: 5430kg/m3

- 위성 수: 0

- 이심률: 0.2056

- 궤도 경사각도: 7.005

- 태양으로부터의 평균 거리: 약 5791만km (지구의 약 0.3781배)

2. 태양에서 가장 가까운 행성

수성은 태양계에 있는 8개의 행성 중에서 가장 작지만, 평균 밀도는 1m3당 5430kg으로 지구에 이어 둘째이다. 수성의 중력은 지구의 약 0.4배로 작기 때문에 지구만큼 내부 물질을 압축시킬 수는 없다. 그래도 수성이 지구와 크게 다르지 않은 밀도를 가지게 된 이유는, 밀도가 높은 철·니켈 합금으로 이루어진 핵 부분이 전체 질량의 80% 이상을 차지하고 있기 때문이다.

1975년에 '매리너 10호(Mariner 10)'의 관측을 통해 수성이 자기장을 가졌다는 사실도 밝혀졌다. '매리너 10호'는 'NASA(미국 항공우주국)의 우주 탐사선으로 1973년 11월 3일에 발사되어 '금성(Mercury)'과 '수성(Venus)'을 탐사하였다. 수성 근방을 통과할 때는 최소 300km~50000km까지 접근하여 조사를 벌였다. 그리고 '방사 온도계(물체로부터 방사되는 방사 에너지를 검지기에 의해 검출하여 그 물체의 방사 온도를 구하는 비접촉 방식에 의한 온도계)'를 이용하여 수성의 온도를 알아내는 데도 성공하였다.

3. 수성의 표면

수성의 표면에는 '링클 리지(Wrinkle Ridge)'라는 수많은 절벽 지형이 있다. 그중에는 높이 2km, 길이 500km 이상의 큰 것도 있다. 링클리지는 수성이 생기는 과정에서 수성 내부가 식으면서 수성 전체가 쭈그러들 때 생긴 주름으로 추정된다.

4. 수성의 공전 주기와 자전 주기

'수성'의 '자전 주기'는 58.65일이고, '공전 주기'는 87.97일이다. 자전 주기와 공전 주기를 비교하면, 수성이 태양 둘레를 2회 도는 사이에 3회 자전하는 셈이다. 지구는 태양이 한 바퀴 돌때 약 165회 자전하므로, 수성은 공전 주기에 비해 자전 주기가 매우 길다는 점을 알 수 있다.

'자전 주기'가 길다는 것은 '하루'가 매우 길다는 뜻이다. 지구의 날수로 환산하면, 수성의 하루는 놀랍게도 176일이나 계속된다. 이 때문에 작열하는 태양에 노출되는 낮과 짙은 어둠에 싸인 밤 시간도 길어진다. 그래서 기온이 낮에는 430℃까지 오르고, 밤에는 -200℃ 가까이 떨어진다. 수성은 밤과 낮의 온도 차이가 매우 극심한 행성이다.

5. 수성의 거대한 핵은 어떻게 만들어 졌는가?

수성은 지구형 행성에 비해 아주 거대한 핵을 가지고 있다. 어떻게 이렇게 큰 핵이 만들어졌을까? 행성의 재료가 되는 물질은 운석의 조성과 비슷하다고 생각된다. 운석의 주성분인 원소 중에서도 비중이 큰 '철(Fe)'이 선택적으로, 모였던 것으로 추정된다. 그리고 현재, 그 과정에 대해서는 다음과 같은 세 가지 설이 제기되고 있다.

- 충돌 분별설: 비교적 작은 천체끼리 충돌하면 암석질은 부셔져 흩어지지만, 금속질은 달라붙기 쉬운 성질이 있기 때문에 충돌을 반복하는 사이에 금속 성분이 많아진다. 이렇게 해서 생긴 금속 성분이 많은 덩어리가 여러 개 모여 합체해 성장한 결과, 핵이 큰 행성이 되었다는 것이다.

- 증발설: 이 설은 원시 태양계 원반 속의 수성 영역에 지구와 같은 행성이 생기는 데서부터 시작한다. 이후 태양의 활동이 격렬해진 시기에 수성 영역이 고온이 되었다. 이때 태양으로부터 고온의 플라스마가 방출되어 수성 영역의 행성에 충돌해 표면 지각과 맨틀 상부가 증발해 없어진 결과, 상대적으로 핵이 큰 밀도 높은 행성이 되었다는 것이다.

- 거대 충돌설(Giant Impact): 지각이나 맨틀의 암석층과 철의 핵이 분리된 원시 수성이 형성된 다음, 핵을 가진 다른 원시 행성과 충돌했다는 것이다. 이 설에서는 충돌한 둘의 금속 부분은 합체하고, 표면의 암석층은 날아간 결과 핵이 커졌다고 생각한다. '거대 충돌설'은 수성의 형성 과정을 설명하는 가장 유력한 설로 주목받고 있다.

6. 역대 수성 탐사선

6-1. 메리너 10호

- 발사 연도: 1973년

- 조직: NASA

'매리너 10호(Mariner 10)'는 인류가 처음으로 수성을 조사한 우주 탐사선으로, 1973년 11월 2일에 발사하여 금성과 수성을 탐사했다. 매리너 10호는 '아틀라스 로켓'에 의해 발사되어 최초로 '스윙바이(swingby: 목표로 하는 행성 또는 중도 행성의 중력의 장을 이용하여 진로나 궤도를 제어하는 우주선의 비행경로)'를 이용하여 두 행성을 탐사하는데 성공한 탐사선이다. 메리너 10호는 금성에서는 '스윙바이'를 이용할 때 대기 촬영을 하여 조사를 했다. 또 수성에서는 689km까지 접근하여 선명한 사진을 촬영하는 데 성공했으며, 방사 온도계를 이용해 수성을 온도를 알아내는 데도 성공하였다.

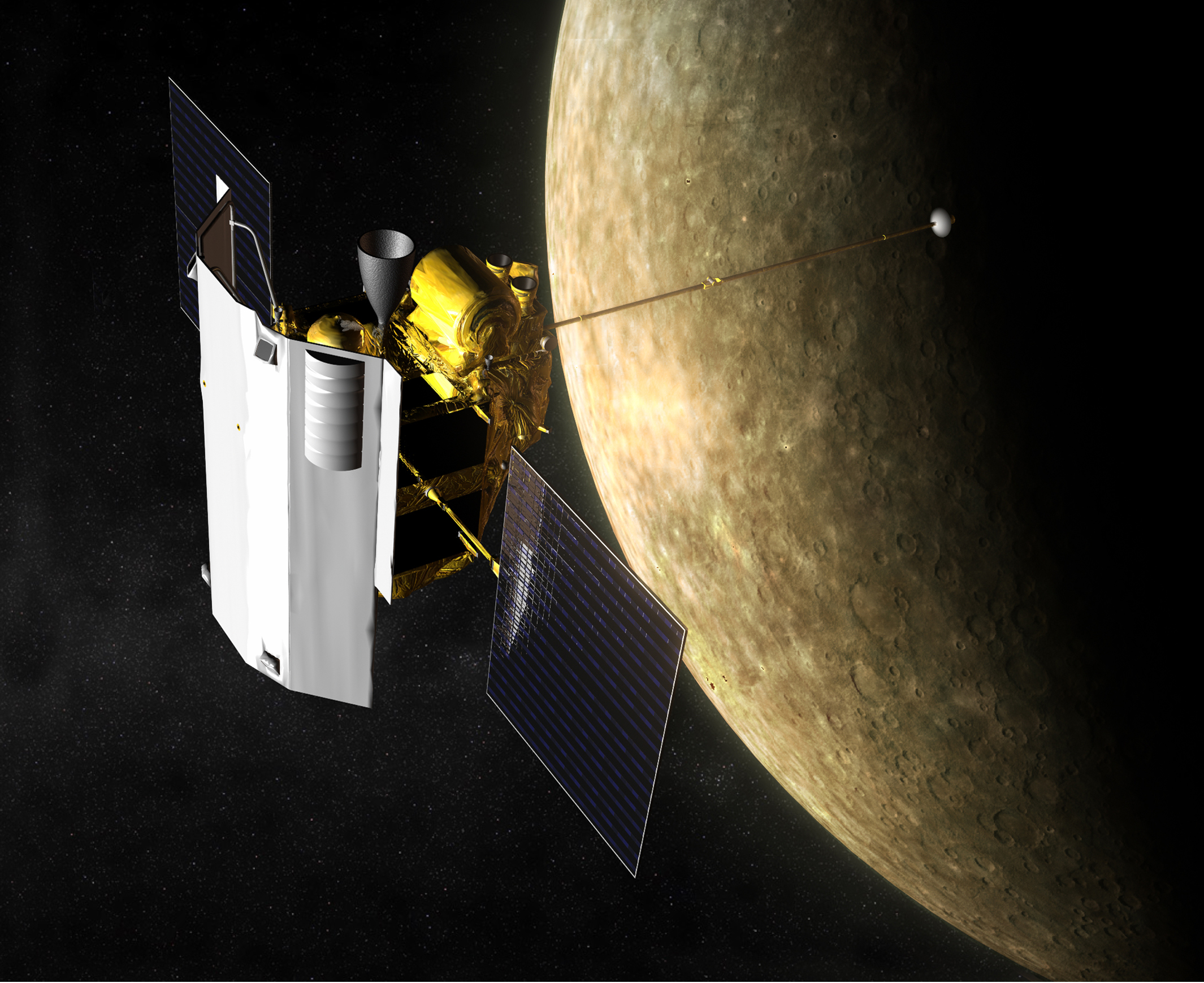

6-2. 메신저

- 발사 연도: 2003년

- 조직: NASA

태양계의 첫째 행성인 수성은 태양과 너무 가깝기 때문에 지구에서는 관측하기 어렵다. '허블 우주 망원경(Hubble Space Telescope)'조차 수성을 관측하지 못한다. 오랫동안 수성을 관찰한 것은 1973년 11월에 발사된 '매리너 10호'뿐이었는데, 매리너 10호는 수성 모습의 45%만을 영상에 담았을 뿐이어서, 수성은 태양계의 행성 가운데 가장 미지의 행성으로 남아 있었다.

그러다가 이러한 수성을 관찰하기 위해, NASA의 수성 탐사선 '메신저(Messenger)'는 관측선이 미 플로리다주 '케이프 커내버럴 공군기지(CCAFS: Cape Canaveral Air Force Station)'에서 2004년 8월에 발사되었다. 하지만 '메신저'도 태양에서 가까운 곳을 향하는 데는 많은 어려움이 있었다. 메신저는 지구, 금성, 수성에서 합계 6차례 감속 '스윙바이(Swingby: 목표로 하는 행성 또는 중도 행성의 중력의 장을 이용하여 진로나 궤도를 제어하는 우주선의 비행경로)'를 하면서 2011년 3월에 수성의 선회 궤도에 투입되었다. 이런 이유 때문에, 수성까지의 최단 거리는 1억 km이지만 메신저는 79억 km를 비행했다. 그 후 2015년 5월까지 수성을 선회하면서 관측을 계속했다.

6-2-1. 메신저가 관측한 수성 북반구의 지형도

아래의 사진은 수성 탐사선 '메신저(Messenger)'가 관측한 수성 북반구의 지형도다. '표고(altitude)'의 차이를 색으로 나타냈다. 보라색이 가장 낮고 빨간색에 가까워질수록 높아진다. 이 영상에서 최저와 최고의 표고 차는 10km 정도이다.

6-2-2. 메신저에 찍힌 화구들

수성의 화구에는 예술가의 이름이 붙여진다. '메신저'가 관측한 아래의 사진에는 4개의 큰 화구가 찍혀있다. 오른쪽 위에서부터 프랑스의 소설가인 '에드가 드가(Edgar De Gas)'의 이름에서 딴 '발자크(Balzac)' 화구, 고대 그리스의 조각가의 이름에서 딴 '페이디아스(Pheidias)' 화구, 18세기 인도의 음악가의 이름에서 딴 '티아가라자(Tyagaraja)' 화구, 일본의 노 악사의 이름에서 딴 '제아미' 화구라는 이름이 붙여졌다.

6-3. 베피 콜롬보

- 발사 연도: 2018년

- 조직: JAXA / ESA

- 운반체: Ariane 5 (아리안 5)

'베피 콜롬보(Bepi Colombo)'는 일본과 유럽이 공동 개발한 수성 탐사선이다. '베피 콜롬보'라는 명칭은 우주 탐사선 항법을 개발한 이탈리아 과학자 '주세페 베피 콜롬보(Giuseppe Bepi Colombo, 1920~1984)'의 이름에서 따왔다. 이전까지 수성을 탐사한 위성은 NASA의 '마이너 10호'와 '메신저호' 2대뿐이었으므로, '베피 콜롬보'는 미국 이외의 국가가 발사한 최초의 수성 탐사선이 되는 셈이다.<

2018년 10월 19일에 발사되었으며, 2025년 무렵 수성 궤도에 진입할 예정이다. '베피콜롬보'는 수성 근처에서 '수성 행성 궤도선(MPO: Mercury Planetary Orbiter)'와 '수성 자기 궤도선(MMO: Mercury Magnetospheric Orbiter)'의 두 개의 관측 위성으로 분리된다. '수성 행성 궤도선(MPO)'는 수성 상공 최대 1500km에서 지표면과 광물을 관측하고, '수성 자기 궤도선(MMO)'은 최대 11800km 상공에서 수성의 대기, 자기장과 입자를 측정하는 임무를 3년간 수행한다. MPO는 'ESA(유럽 우주국)'가, MMO는 'JAXA(일본 우주항공연구개발기구)'가 개발을 주도했다.

6-3-1. 베피콜롬보가 촬영한 사진

수성의 지표에는 다수의 '크레이터(Crater)'가 있으며, 겉보기는 마치 달과 같다. 북극이나 남극에 있는 크레이터의 '영구 그림자(햇빛이 전혀 비치치 않은 곳)'에는 혜성과 소행성의 충돌 때 들어온 물의 얼음이 있을 것으로 생각된다.