0. 목차

- 세계의 지진대

- 한국의 지진 관측 자료

- 20세기 이후 한반도에서 발생한 주요 지진

- '한반도 주변 지진의 메커니즘'의 특성

- '한반도 주변 지진의 발생 깊이'의 특성

- 한국의 지진 관측 시스템

- 지진의 관측, 분석, 정보 제공

- 활성 단층 연구

- 지진의 예보는 가능한가?

1. 세계의 지진대

인류는 오래전부터 지진에 관한 기록을 남겼다. 중국에서는 기원전 1831년부터 지진에 관한 기록을 남겼고, 한국의 역사 문헌에서도 서기 2년부터 지진에 관한 기록이 나온다. 이런 기록을 바탕으로, 사람들은 지진이 전 세계에서 고루 발생하지 않고, 특정 지역에서 집중적으로 발생한다는 사실을 알고 있었다.

19세기 말에는 '지진계'가 발명되어 여러 지역에 보급되면서 진앙의 분포가 더욱 상세히 밝혀졌고, 이를 통해 지진이 전 세계에서 띠 모양의 특정 지역에 집중적으로 분포하고 있다는 사실이 알려졌다. 이처럼 지진이 자주 발생하는 띠 모양의 지역을 '지진대(seismic belt)'라고 부른다.

1-1. '판 경계 지진'과 '판 내부 지진'

'판 구조론(plate tectonics)'에 따르면, 지진은 판의 경계부에서 판들끼리 충돌하거나 벌어지는 '판 경계 지진'과 판 내부에서 발생하는 '판 내부 지진'으로 나누어진다. 일본이나 인도네시아에서 발생하는 지진은 거의 다 '판 경계 지진'이고 한국이나 중국에서 발생하는 지진은 '판 내부 지진'이다.

한반도는 여러 개의 판 중 '유라시아판(Eurasian plate)'의 동남쪽 판의 경계로부터 수백 km 떨어진 '판 내부 지역'에 속해 있다. 그래서 한반도 또는 주변에서 발생한 지진들은 '판 내부 지진'이라고 부른다. '판 내부 지진'은 '판 경계 지진'에 비해, 시간적으로 불규칙하고 지역적으로 불규칙하다. 또 산만하게 발생하며 빈도도 낮으며 크기도 작다. 이는 판 내부의 경우, 단층의 활동 주기가 길어서, 수만 년 또는 수십만 년에 한 번씩 움직이면서 지진을 발생시키기 때문인 것으로 생각된다.

1-2. '판 내부 지진'에 대한 연구

'판 내부 지진'에 대한 체계적인 연구는 판 내부의 응력 상태와 응력 분포에 관한 정보를 제공하는 매우 희귀하고 중요한 자료가 되기도 한다. '응력(Stress)'이란 재료에 압축, 인장, 굽힘, 비틀림 등의 하중(외력)을 가했을 때, 그 크기에 대응하여 재료 내에 생기는 저항력을 말한다.

일반적으로 판 내부에서 발생하는 '지구조운동(단층, 습곡, 화산 운동 등 지구 내부에서 지각이 변형을 일으키는 운동)'은 판 구조 운동의 영향 아래에 있으면서, 지역적인 구조 운동의 영향도 수반되는 매우 복잡한 현상이기 때문에, 아직까지도 완전히 이해되지 못하고 있다. 이런 현상을 이해하기 위해서는 지질학적 정보 뿐만 아니라, 지구물리학적, 지진학적, 물성학적인 종합적인 연구가 필요하다.

1-3. 지진 활동이 가장 활발한 지역

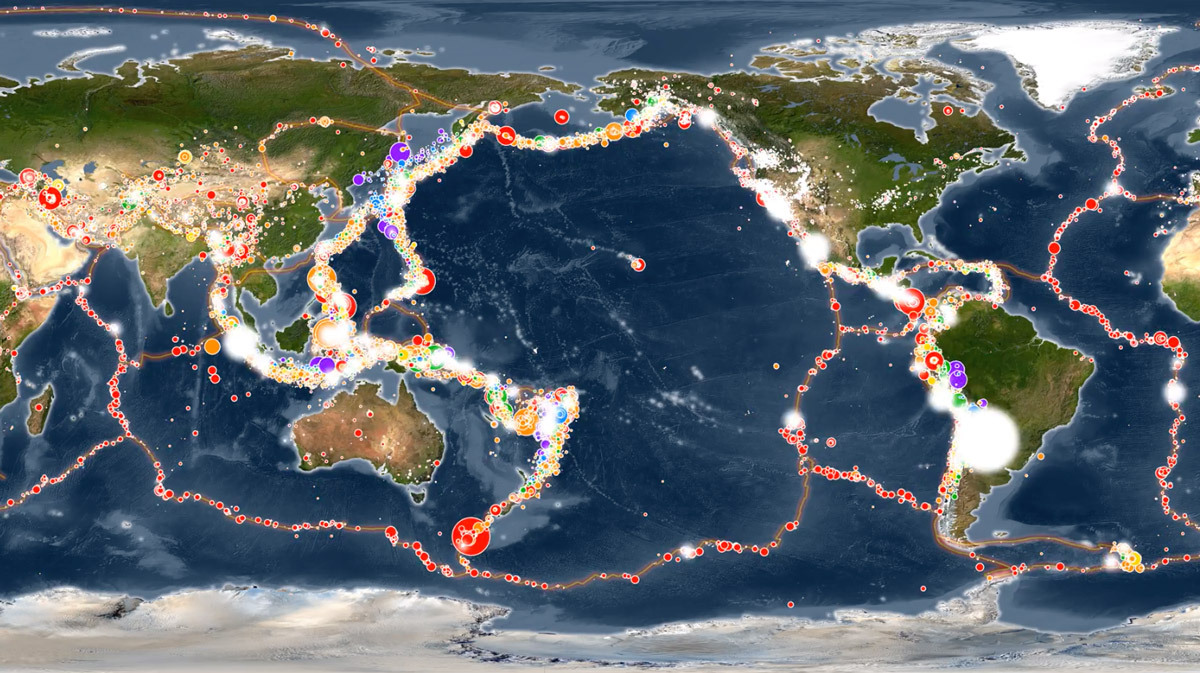

세계적으로 지진 활동이 가장 활발한 지역은 '환태평양 지진대(Circum-Pacific Seismic Zone)'이다. '환태평양 지진대'는 태평양을 둘러싸는 지진대이다. 전 지구에서 얕은 지진을 통해 방출되는 에너지의 75% 이상이 이 지진대에서 방출된다. 그다음으로 활발한 지진대는 '인도네시아(Indonesia)'에서 '히말라야 산맥(Himalayas)'을 거쳐 '지중해(Mediterranean Sea)'에 이르는 '알파인-히말라야(Alpine-Himalaya) 지진대'이다. 전 지구에서 얕은 지진에 의해 방출되는 에너지의 23% 정도가 '알파인-히말라야 지진대'에서 방출된다. 나머지 2% 정도의 에너지는 다른 지역에서 발생하는데, 한국 및 주변에서 발생하는 지진들이 여기에 해당한다.

1-4. 진원과 진앙

'진원'이란 지구 내부에서 최초로 지진파가 발생한 지점을 말하고, '진앙'이란 거기에서 지표로 연결된 수직 위치를 말한다. 그래서 일반적인 지도에서는 지진이 발생한 위치를 '진원'으로 표시할 수 없어서 '진앙'을 표시하게 된다.

지구에서 지진은 지하 수 km에서 약 800km 깊이의 범위에서 발생한다. 그리고 지진은 발생하는 진원의 깊이에 따라 '얕은 지진(천발 지진)', 약간 깊은 지진(중발 지진), '깊은 지진(심발 지진)'으로 구분한다. 일반적으로 인명과 재산의 피해를 주는 지진은 진원의 깊이가 수십 km 이내에서 발생하는 '얕은 지진'이다. 진원이 깊어지면 지진파가 지표까지 도달하는 동안 에너지가 약해져서, 큰 피해를 발생시키지 않는다.

- 얕은 지진(천발 지진): 수 km~ 70km 깊이의 범위에서 발생

- 약간 깊은 지진(중발 지진): 70~300km 깊이의 범위에서 발생

- 깊은 지진 (심발 지진): 300~800km 깊이의 범위에서 발생

1-5. 규모와 진도

지진 발생은 그 지역의 '지질 구조'나 '활성 단층'과 관계있다. 따라서 앞으로 지진이 발생할 가능성이 있는 지역을 예측하는 방법 중의 하나는 '과거에 지진이 어느 지역에서 많이 발생했는지'를 파악하는 것이다.

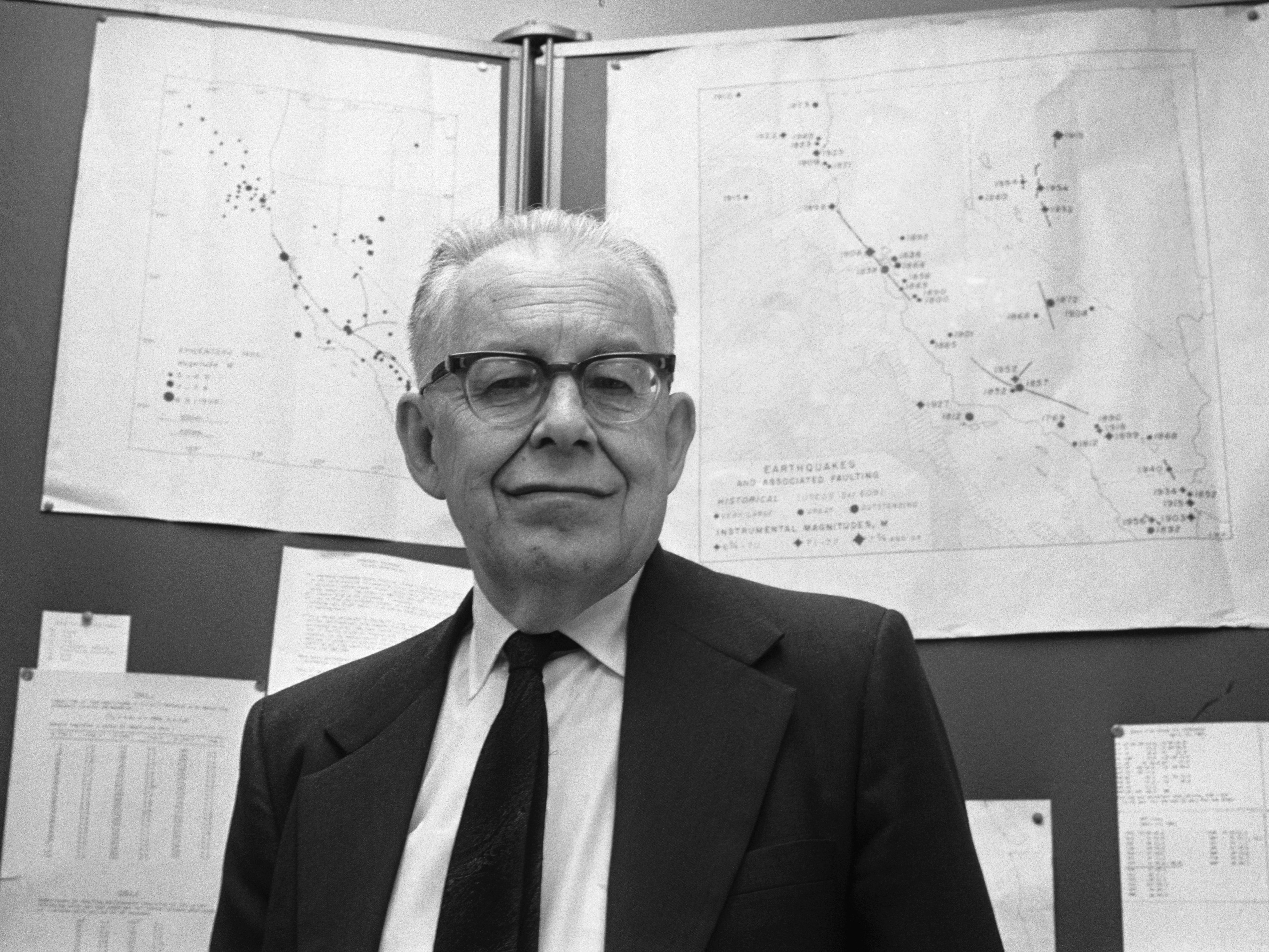

19세기 말에 고안된 '지진계'는 제작자에 따라 그 제원과 특성이 제각각 달랐다. 지진의 크기를 정량화하기 위한 '규모(magnitude)'의 개념은 1935년 미국의 지진학자 '찰스 리히터(Charles Richter, 1900~1985)'에 의해 창안되었다. 이 '규모'라는 개념이 일반적인 지진 요소로 사용되기 시작한 것은 20세기 후반에 들어와서다.

'지진계'가 등장하기 전에는, 지진의 크기를 결정하는 데 '진도'가 사용되었다. 당시 진도는 사람이 느낀 정도와 동물들의 반응, 가옥이나 구조물의 파괴 또는 손상 정도, 지표의 균열 정도 등을 바탕으로 측정되었다. 따라서 '진도'는 절대적인 에너지를 나타낼 수는 없다. 하지만 인간의 생활과 밀접한 관련이 있어서 현재도 사용하고 있다. 현재 가장 일반적인 '진도'의 기준은, 12등급으로 나누어진 '수정 메르칼리 진도계급(MMI: Modified Mercalli Intensity)'이다. 한국에서도 '진도'를 말할 때, 이 기준을 사용하고 있다.(2021년 현재)

2. 한국의 지진 관측 자료

'한국의 지진 관측 자료'는 각종 역사 문헌에 기록된 '역사 지진 자료'와, 일제강점기의 조선총독부에서 관측이 시작한 '계기 지진 자료'로 나누어진다.

2-1. 역사 지진 자료

한국에서 지진계를 통해 관측하기 이전에 일어난 지진 활동은 주로 '삼국사기(三國史記)', '고려사(高麗史)', 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)', '일성록(日省錄)', 동국문헌비고(東國文獻備考)' 등의 문헌에 기록되어 있다. 현재까지 밝혀진 역사 기록에서의 '유감 지진(사람이 느낄 수 있는 지진)'은 한반도에서 약 1800회에 이른다. 이를 토대로 계산해 보면, 한반도에서 '유감 지진'은 평균적으로 연 1회 이상 발생한 셈이다. 역사적으로 기록되지 않았거나 기록이 불확실한 지진까지 고려하면, 실제로는 그 수가 훨씬 많았을 것으로 생각된다.

그중 모든 사람들이 진동을 느낄 수 있는 MMI 진도 5 이상의 지진은 약 400회 정도 있던 것으로 추측된다. 그리고 이 중에서도 MMI 진도 7 이상의 지진은 45회 정도로 일어난 것으로 보인다. 그중 가장 큰 인명 피해를 일으킨 지진은, 신라 시대인 779년에 경주에서 발생해 집들이 무너져 100명이 사망한 지진이다.

2-2. 계기 지진 자료

한국에서 '계기 지진 관측'이 본격적으로 시작된 것은 1978년부터이다. 이때부터 2016년까지 약 1500회의 지진이 관측되었으며, 이는 연평균 약 35회의 발생 빈도이다. 이 중에서 규모 3.0 이상의 지진은 연평균 약 10회 발생한 것으로 관측되었다. 한국의 지진 발생 횟수는 지진 관측 장비가 증가하고 현대화가 되기 시작한 1998년 이후, 작은 규모의 지진들도 측정되면서 뚜렷한 증가 추레를 보이고 있다. 하지만, 규모 3.0 이상의 지진의 발생 경향은 뚜렷한 변화를 보이지 않고 있다.

지역별 지진 발생 분포를 보면, 남한에서는 대구를 포함한 경북지역에서 가장 많았고, 그다음은 대전을 포함한 충남 지역, 그다음으로는 강원도였다. 북한 지역에서는 평안도 일대에서 집중적으로 관측된다.

3. 20세기 이후 한반도에서 발생한 주요 지진

앞으로 한국에서 비교적 큰 지진이 발생할 지역이 높은 지역을 예상하는 것은 지금의 과학 기술로는 매우 어려운 문제이다. 하지만 이전에 큰 지진이 일어났던 지역들이 확률이 높다는 사실은 통계적 측면에서 꽤나 합리적인 추론으로 판단된다 여기에서는 20세기 이후 한반도에서 발생한 주요 지진들을 간단히 정리해 본다.

- 1936년 지리산 지진: 1936년 7월 4일에 지리산 쌍계사 근처에서 발생한 규모 5.0의 지진으로, 쌍계사 경내와 인근 가옥에 가벼운 피해를 주었다. 당시에는 '규모'가 조사되지 않았으나, 1983년에 한국동력자원 연구소에서 지진기록을 통해 규모 5.0으로 추정하였다.

- 1952년 평양 남서쪽 지진: 20세기에 발생한 한반도의 최대 지진으로, 규모 6.2~6.3으로 추정되는 지진이다. 당시는 국내에 지진 관측 시설이 거의 없던 시절이고, 6.25 전쟁 중에 발생한 지진이라 관련 자료가 아주 부실하다. 인명 피해는 없었지만, 가옥 등의 피해가 있었던 것으로 전해진다. 해외 지진 관측소의 당시 기록을 수집해 개략적으로 규모를 추정한 결과, 규모 약 6.2에 해당하는 지진으로 밝혀졌다.

- 1978년 홍성 지진: '1978년 홍성 지진'은 1978년 10월 7일에 대한민국 충청남도 홍성군 홍성읍에서 일어난 규모 5.0의 지진이다. 다수의 건물이 파괴되고 부상자가 발생했다. 이 지진의 발생으로, 한국에서는 일제 강점기 이후 처음으로 전국 규모의 지진 관측망을 설치하는 계기가 마련되었다.

- 2004년 울진 해역 지진: '2004년 울진 해역 지진'은 2004년 5월 29일 울진 앞바다에서 발생한 규모 5.2의 지진이다.

- 2016년 경주 지진: 2016년 9월 12일 오후 7시 44분에 경주시 내남면(북위 35.76°, 동경 129.19°)에서 규모 5.1의 전진이 발생했고, 같은 날 오후 8시 32분경에 규모 5.8의 본진이 발생했다. 이후 2016년 12월 18일까지 약 1300여 회의 여진이 발생했다. 일반적으로 여진의 크기와 횟수, 지속 시간은 본진의 크기와 비례하고, 여진의 횟수는 날짜가 지남에 따라 점차적으로 감소한다.

4. '한반도 주변 지진의 메커니즘'의 특성

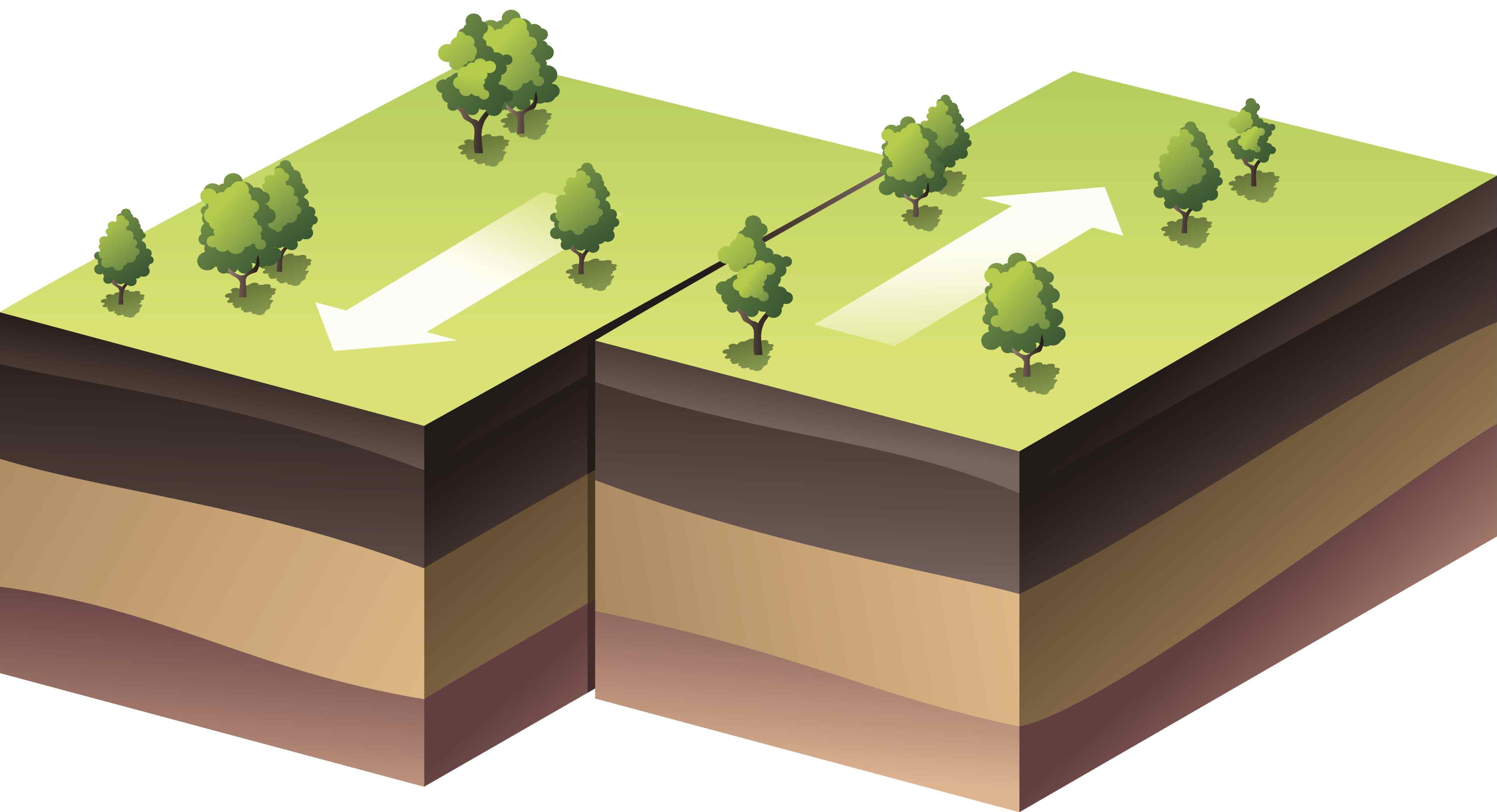

아래의 그림은 '미국 지질조사소(USGS: US Geological Survey)'가 1976년 이후 한반도 인근에서 발생한 지진을 바탕으로, 주 '응력축(화살표 등으로 나타낼 때는 응력이 작용하는 방향)'의 방향을 진앙 위치에 표시한 것이다. 이 주 응력축은 한국 인근에서 발생한 규모 5.0 이상의 지진과, 중국 북동부와 일본 남서부 및 동해에서 발생한 규모 6.0 이상의 지진들의 발생 메커니즘에서 구한 것이다. 그림에서 하얀색 원은 '주향 이동 단층(strike-slip fault: 단층면을 따라 수평으로 이동된 단층)' 운동'을 나타내며, 그 옆의 짧은 직선은 지진을 발생시킨 '압축력'의 방향이다. 별 모양은 '정단층(Normal Fault)' 운동을 나타내고, 짧은 직선은 '인장력(잡아당기는 힘)'의 방향을 나타낸다.

한반도와 그 주변에서 발생하는 지진의 메커니즘의 특징은 지층이 서로 반대의 수평 방향으로 어긋나는 '주향 이동'이 우세하고, 일부에서 '역단층(Reverse Fault)' 운동이 가미된 특징을 보이며, '동북동-서남서' 방향의 주 응력 방향을 나타낸다. 중국 북동부 지역에서 발생하는 지진도 '주향 이동 단층'이 우세하고, 다소의 역단층 성분이 포함되며, 지진을 일으킨 응력 방향도 거의 수평한 '동북동-서남서' 방향을 나타낸다. 한편, 동해의 동쪽에서 발생하는 운동은 '역단층' 운동에 의해 지진이 발생하고, 지진을 발생시킨 주 응력축의 방향은 '동남동-서북서'를 나타내고 있어 한반도 주변 및 중국 북동부와는 상당한 차이를 보이고 있다. 이는 한반도와 그 주변에서 지진을 일으키는 주 응력은 동쪽에서 유라시아판 밑으로 가라앉는 '태평양판'의 영향뿐만 아니라, 서남쪽에서 충돌하는 '인도-오스트레일리아판'과 남쪽에서 충돌하는 '필리핀해판'의 영향도 상당히 작용하는 것으로 해석된다.

5. '한반도 주변 지진의 발생 깊이'의 특성

지진의 발생 요소인 '진앙', '발생 시각', '규모', '깊이' 중 '지진의 발생 깊이'는 가장 구하기 까다로운 요소이다. 이는 지진의 발생 위치와 지진 관측소 하부의 지질 구조의 복잡성 때문이다.

아래의 그림은 한반도 주위에서 발생한 규모 5.0 이상의 지진 중에서 비교적 잘 밝혀진 지진의 진원 깊이를 경도에 따라 표시한 모식도이다. 한반도는 대략 경도 124°~130°에 분포해 있다. 한국 서부의 백령도는 동경 125°에 위치하며, 동경 127°는 대략 서울에 해당, 동경 131°은 대략 경상북도 포항 먼바다의 동해에 해당한다. 한국의 내륙과 황해에서는 진원의 깊이가 약 10km 이내이지만, 동해에서는 진원이 약 20km보다 깊은 곳에 위치한다. 동쪽은 지각이 비교적 얇은 15km 정도의 '해양성 지각'을 이룬다. 한편, 한반도 하부에서는 약 35km의 대륙성 지각을 이루고 있으며, 중국 쪽으로 가면서 좀 더 깊어진다. 한반도 내륙 및 황해에서는 그 진원 심도가 매우 낮아, 상부 지각에서 발생하는 것으로 보인다. 반면, 동해에서는 그 깊이가 20km다 깊어서, 지각과 맨틀의 경계면인 '모호로비치치 불연속면' 하부의 상부 맨틀에서 발생하는 것으로 보인다.

즉, 한반도는 판 경계에서 비교적 멀리 떨어져 있어 일본에 비해 큰 규모의 지진은 적은 편이다. 하지만 만약 지진이 발생할 경우, 그 깊이가 얕아서 매우 심각한 피해를 일으킬 가능성이 높다. 이 자료는 앞으로 내진 설계 등의 방재 대책에 매우 중요한 자료가 될 것으로 생각된다.

6. 한국의 지진 관측 시스템

한반도에서 지진 관측이 처음 시작된 곳은 일제 강점기인 1905년 조선총독부 인천 관측소이다. 그러다 1937년, 서울, 대구 부산, 평양, 추풍령 등 6곳이 추가되고, 1941년에는 원산 관측소가 추가되어 광복 전에는 7곳에서 지진 관측을 수행했다. 광복 후에는 지진 관측이 이루어지지 않다가, 1963년 3월, 미국 지질조사소가 '전 세계 표준 지진 관측망(WWSSN: World Wide Standard Seismograph Network)' 구축 사업으로 서울 기상청에 지진계를 설치하면서 지진 관측이 다시 시작되었다.

1977년에는 기상청에서 서울과 광주에 '간이형 지진계'를 설치하였다. 그리고 1978년 홍성에서 지진이 발생한 것을 계기로, 1980년부터 6곳(서울, 부산, 광주, 강릉, 추풍령, 서산)이 추가되었다. 1992년에는 전국에 10개 관측소로, 1994년에는 12개 On-Line 관측소로 증설되었다. 기상청의 지진 관측망의 디지털화 작업은 1990년부터 시작되었다.

6-1. 한국 지질 자원 연구원의 지진 관측

'한국 지질 자원 연구원(KIGAM: Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)'의 지질 관측은 '기상청'의 광역 지진 관측망과는 달리, 지질학적으로 관심 있는 제한된 지역에서 양질의 지진 자료를 확보하는 방향으로 시작되었다. '한국지질자원연구원'은 1994년 월성 원자력 발전소 주변의 양산 단층 북부에 단층 활동성 평가를 하기 위해, 5곳에서 '디지털 3성분 지진 관측(공간은 3차원이므로, 일반적으로 지진 관측은 2개의 수평 방향과 1개의 수직 방향의 운동을 측정함)'을 시작하였다. 이후 1996년 양산 단층 남부 지역에 5개의 지진 관측소를 추가하여, 양산 단층의 지진 활동성을 분석하고 있다.

6-2. 한국 지진파 관측소(KSRS)

1995년 말부터는, 대전에 있는 '한국지질자원연구원'에서 원주에 있는 미 공군 소유의 '한국 지진파 관측소(KSRS: Korean Seismic Research Station)'의 자료를 실시간으로 전송받아 분석하고 있다. 원주의 KSRS는 약 30km×40km 지역에 '단주기 수직 성분의 지진계' 19대, '장주기 3성분 지진계' 6대, '3성분 광대역 지진계' 1대 등 총 26개의 지진계가 방사상으로 배열된 세계 최대급의 배열식 지진 관측망이다. 원주 KSRS 지진대는 지하 약 80m 깊이의 시추공 안에 설치되어 있어, 지표상의 수많은 잡음의 영향이 적고 감도가 매우 높은 지진 관측망이다.

이 관측소는 UN 산하의 '포괄적 핵실험 금지 기구(CTBTO: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)'가 전 세계의 핵실험 탐지를 목적으로 구성한 국제 관측망 중 동아시아에서 비중이 매우 높은 50개의 주요 지진 관측소 중 하나이다. 여기에서 관측되는 자료는 오스트리아 '빈(Wien)'에 있는 CTBTO 사무국의 자료 센터로 전송되어, 세계 각국의 관측 자료와 합동으로 핵실험 탐지에 활용된다.

6-3. 기타 지진 관측 시설

한국의 지진 관측 시설은 1990년대부터 급격히 확충되어 2021년 11월 현재, '광대역 지진 관측소', '단주기 관측소' 등 기상청 관할이 265곳, 한국지질자원연구원 관할이 70여 곳이 있다. 이 밖에 한국원자력안전기술원, 한국전력연구원 등에서도 원자력 발전소의 안전을 위해, 지진 관측망을 운영하고 있다. 그뿐만 아니라 최근에는 각 지방자치단체, 대학교, 고속철도 공단, 국제공항 등에서도 지진 관련 관측 시설을 늘려나가고 있다. 한국의 단위 면적당 지진 관측소의 숫자는 세계 최고 수준이라고 한다.

7. 지진의 관측, 분석, 정보 제공

7-1. '진앙' 또는 '진원'의 위치 파악

지진이 발생하면, 지진이 발생한 곳과의 거리에 따라 각 관측소에 지진파가 도달하는 시간이 달라진다. 가까운 관측소에는 빨리 도달하고, 먼 관측소에는 늦게 도달한다. 따라서 지진이 발생한 진앙 또는 진원의 위치는, 각 관측소에 지진파가 도달한 시간을 역으로 계산해서 얻는다. 결국, 지진 관측소의 숫자가 많을수록 빠르고 정확하게 위치를 알 수 있는 셈이다. 또 관측소와 지진이 발생한 위치 사이의 지질 구조를 자세하게 이해해야, 지진파의 전파 속도를 정확히 계산할 수 있게 된다.

지진이 관측망 안에서 발생하면 정확도가 높아지고, 관측망 밖에서 발생하면 정확도가 떨어진다. 한국의 경우, 대부분 육지에 설치되어 있어서, 바다에서 지진이 발생하면 상대적으로 정확도가 떨어진다. 현재 지진의 크기를 정량화하는 '규모'는 지진계에 기록된 '최대 진폭'으로 계산한다.

7-2. 정보 제공

한국의 경우, 국가 기관인 기상청에서 지진 정보를 제공하기 위해 '관측'과 '분석 업무'를 수행하고 있으며, 지진이 발생하면 지진에 관한 '정보를 제공'한다.

한편, 한국지질자원연구원 등 기타 지진 관측 기관들은 관측 자료를 실시간으로 공유하면서, 각 기관에 필요한 연구를 수행하고 있다. 북한에서 지진이 발생하는 경우, 진원의 특성을 분석해 '자연 지진'인지, 지하 핵실험 등으로 인한 '인공 지진'인지 파악하여 국방부, 외무부 등 국가 안보 관련 기관에 보고하도록 체계를 갖추고 있다.

8. 활성 단층 연구

8-1. 활성 단층'의 정의

'활성 단층(Active Fault)'이란 지진활동이 일어날 위험성이 높은 단층을 말한다. 최근에 지진이 발생한 이력이 있는 경우에는 단층 경계면이 부드러워져, 주변에 응력이 집중되면 다시 움직이면서 지진이 발생할 가능성이 커진다. 따라서 일반적으로 '활성 단층' 또는 '활성 가능 단층'은 단층 운동에 의한 지진이 발생한 지 오래되지 않아, 앞으로 응력이 집중되면 미래에 다시 움직이면서 지진을 발생시킬 가능성이 있는 단층을 의미한다.

세계 여러 나라는 각자의 필요에 따라 '활성 단층'을 정의하고, 그에 의한 지진 활동성을 예측해서, 이에 알맞는 시설물의 내진 설계를 준비한다. 한국의 경우, 2016년 경주에서 규모 5.8의 지진을 계기로 '활성 단층'에 대한 논의가 있었지만, 2021년 현재까지는 명확한 기준이 없다. 미국에서는 '홀로세(약 1만 년 전부터 현재까지의 지질 시대)'에 국한해 활성 단층이라고 부르고, 그 밖의 것은 '제4기 단층'이라고 한다. 반면 일본은 '신생대 제4기'에 활동한 증거가 있는 경우를 모두 '활성 단층'으로 정하고 있다.

8-2. 원자력 분야에서의 활성 단층'의 정의

우리나라는 원자력안전위원회 고시(제2012-3호)의 '활성단층에 관한 기준'은 미국 연방법 '10CFR Part.100'을 준용하도록 되어 있고, 10 CFR Part 100 Appendix A: 'Seismic and Geologic Siting Criteria for Nuclear Power Plants'에서는 활성 단층을 3만 5천 년 이내 1회, 50만 년 이내 2회 이상 움직인 단층으로 정의하고 있다.

미국 '원자력 규제 위원회(NRC: Nuclear Regulatory Commission)'는 원전으로부터 8km 이내에 길이 300m 이상의 이 같은 단층이 존재하면 원전을 설치할 수 없도록 규정하고 있다. 지질학계에서는 일반적으로 신생대 제4기, 즉 200만 년 전 이후 활동한 흔적이 있는 단층을 활성 단층으로 분류하여 훨씬 넓은 개념을 적용하고 있지만, 원자력 분야에서는 이를 제4기 단층으로 분류하고 '활성 단층'과 구분하고 있다.

8-3. 활성 단층 연구의 필요성

현대 문명에는 각종 과학 기술의 발달에 따라 편리하고 유용한 시설이 많아지고 있다. 하지만 동시에 원자력 발전소, 초고층 아파트, 대규모 교량, 터널 등 자연재해에 취약한 시설도 증가하고 있다. 2011년, 일본에서는 '동일본 대지진'의 영향으로 후쿠시마 원자력 발전소에서 방사성 물질 누출 사고가 일어났다. 이러한 상황에 대비하기 위해서는 장래에 지진을 일으킬 가능성이 높은 단층을 조사해, 그 예상 활동 정도를 분류하는 일이 필요하다. 이러한 단층에 관한 연구를 '활성 단층 연구'라고 한다. 즉, '활성 단층'을 연구하는 궁극적인 이유는 향후 일어날 수 있는 지진을 예측하고 대비하기 위해서다. 단층 운동에 의해 지진이 발생한다는 사실은 이미 입증되었기 때문에, 향후 활성 단층에서 일어날 지진의 특성 및 지진 발생 가능성을 유추하고 예측하려는 것이다.

한국의 경우, 1960~1970년대에 산업화를 추진하면서 원자로 발전소 등 주요 건물을 건설할 당시, 활성 단층에 대한 인식이 전혀 없었던 상태에서 다른 조건만을 고려해서 부지를 선정했다. 그러다가 시간이 지나면서 지진학에 대한 지식과 정보가 많아지면서 이에 대한 대비책이 사회 문제로 대두되었다. 이제부터라도 정부 차원에서 전 국토를 대상으로 하는 '활성 단층' 조사가 필요하다.

9. 지진의 예보는 가능한가?

지진이 언제, 어디서, 어떤 크기로 발생할지를 알 수 있다면, 피해를 많이 줄일 수 있을 것이다. 그런데 정말 지진을 미리 예보할 수 있을까? 지진 예보에 관한 과학적인 연구는 1960년대 이후에 일본, 러시아, 중국, 미국에서 폭발적인 기세로 성장했다.

지진 예보는 통계에 기초한 예측과, 어떤 '전조 현상의 관측'을 통한 예측으로 가능할 것이다. '통계적 방법'은 '중장기 예보'에 활용할 수 있고, '전조 현상의 관측'은 '단기 예보'에 활용할 수 있다. 지진 예보에는 장래에 발생할 지진의 크기, 장소, 시간을 미리 알아야 하는데, 아직까지 과학적으로 만족할 만한 성공은 이루지 못하고 있다. 하지만 몇몇 성공적인 사례도 있긴 하다. 연구 결과, 일반적으로 지진이 발생하기 전에 응력이 축적되는 과정에서 지진파의 P파와 S파의 전달 속도 변화, 지면의 융기 전기 비저항의 변화 및 지하수 수위의 변화 등이 수반된다는 사실을 알게 되었다. 또 지진 발생 전에 연못이나 용수로에서 흙탕물이 생기고, 가끔 지하 가스의 방출 때문인지 지진 발생 전에 하늘에서 번개가 치고, 지면에서 불덩어리 같은 것이 솟아오른다는 사실도 알려져 있다.