0. 목차

- '지구'의 물리적 성질

- '지구'의 위치

- '지구'는 물의 행성

- '지구'의 대기

- '지구'의 기후

- 판(Plate)

- '지구'의 내부 구조

- '지구'의 자기

- 조석의 간만

1. '지구'의 물리적 성질

| 성질 | 내용 |

| 공전 주기 | 1.00004년 |

| 자전 주기 | 0.9973일 |

| 적도 반지름 | 6378km |

| 질량 | 약 5.972×1024 |

| 평균 밀도 | 5520kg/m3 |

| 위성 수 | 1 |

| 이심률 | 0.017 |

| 궤도 경사각도 | 0.001 |

| 태양으로부터의 평균 거리 | 약 1억 4960만 km |

2. '지구'의 위치

2-1. 우주에서의 지구

'태양(Sun)'은 스스로 빛나는 '항성'이다. 그리고 태양을 도는 8개의 행성과 그 외의 소천체 등을 합쳐서 '태양계(Solar system)'라고 부른다. 또 우리의 태양계를 포함하는 항성의 집단 전체를 '우리은하(Milky way galaxy)'라고 부른다. 우리은하에는 수천억 개의 항성이 얇은 원반처럼 퍼져 있다. 원반의 지름은 10만 광년 정도이며, 지구는 우리은하의 중심에서 약 3만 광년 정도 떨어진 거리에 있다. 원반은 천천히 회전 운동을 하는데, 지구는 약 2억 년 마다 우리은하를 일주한다. '우리은하(Milky way galaxy)'의 중심에 있는 밝은 부분은 '벌지(bulge)'라고 부른다. 이곳에는 비교적 오래된 항성이 모여 있는데, 마치 달걀 프라이에서의 노른자처럼 원반에서 부풀어 오른 모양을 하고 있다. 우리 은하에는 수천억 개의 항성이 있다고 하지만, 가까운 이웃 항성까지의 거리조차 최소 몇 광년 이상 떨어져 있다. 둘 이상의 항성이 세트가 된 '쌍성'은 하나로 보았을 때, 태양에서 10억 광년 이내에 있는 항성은 7개뿐이다.

2-2. 태양계에서의 지구

태양계에는 안쪽 궤도부터 '수성(mercury)', '금성(Venus)', '지구(Earth)', '화성(Mars)', '목성(Jupiter)', '토성(Saturn)', '천왕성(Uranus)', '해왕성(Neptune)'의 8개 행성이 있다. 지구는 제3행성으로, 공전 반지름은 약 1억 5000만 km이다. 태양에서 가장 먼 공전 궤도를 가지고 있는 해왕성의 공전 반지름의 약 30분의 1에 해당한다.

지구의 평균 반지름은 약 6,371km 정도로, 지구는 태양계의 행성들 중에서 5번째로 큰 행성이다. 가장 큰 행성부터 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 지구 순서이다. 지구의 지름을 1cm이라고 하면, 태양의 지름은 110cm, 수성의 지름은 0.37cm, 금성의 지름은 0.9cm, 화성의 지름은 0.52cm, 목성의 지름은 11cm, 토성의 지름은 9.2cm, 천왕성의 지름은 3.8cm, 해왕성의 지름은 3.8cm가 된다. 이렇게 비교해 보면 태양에 비해 지구가 얼마나 작은지 느껴질 것이다.

지구의 평균 밀도는 약 5.52g/1cm³로, 태양계 행성 중에서 지구의 밀도가 가장 높다. 수성의 평균 밀도는 5.4g/1cm³, 금성의 평균 밀도는 5.2g/1cm³, 화성의 평균 밀도는 3.9g/1cm³, 목성의 평균 밀도는 1.33g/1cm³, 토성의 평균 밀도는 0.69g/1cm³, 천왕성의 평균 밀도는 1.27g/1cm³, 해왕성의 평균 밀도는 1.64g/1cm³ 정도이다.

수성, 금성, 지구, 화성은 그 내부가 매우 비슷하다. 그 중심부에는 금속질의 핵이 있고, 그 핵을 '암석질의 맨틀이 에워싸고 있다. 이러한 행성을 '지구형 행성' 또는 '암석형 행성'이라고 한다. 반면, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 '목성형 행성'이라고 하며, 이들은 수소와 헬륨이 주성분인 거대한 기체 행성이라 평균 밀도가 작다.

3. '지구'는 물의 행성

지구 표면의 70%는 바다로 덮여 있다. 바다의 깊이는 평균 3795m로, 바다에 괴어 있는 물의 부피는 약 13억 4885만 km³나 된다. 이것은 지구에 있는 물의 97.4%에 해당하는 양이다. 무게로 계산하면, 약 135경 t으로 추측된다.

3-1. 물의 순환

이 엄청난 양의 물을 가지고 있는 바다에서는 대량의 수증기가 증발해 대기에 공급된다. 이렇게 증발한 물 분자가 대기 중에 머무는 시간은 평균 10일 정도로 추정된다. 이후 수증기를 머금은 대기는 육지로 이동해 비를 내리게 하므로, 바다는 육지에도 물을 공급하게 된다. 바다의 증발량은 연간 42.5만 km³에 이르지만, 거의 같은 양이 눈이나 비가 되어 바다에 육지에 내린다. 그리고 육지에 내린 물은 하천이나 지하수 등을 통해 다시 바다로 흘러들어 간다.

3-2. 바닷물의 온도

바닷물의 온도는 북극 등에서 최저 -2℃, 열대 지역에서는 최대 30℃ 정도밖에 되지 않는다. 한편, 육지의 기온은 남극에서 -90℃까지 도 내려가고, 이란의 사막에서는 최대 160℃까지도 올라간다. 바닷물에는 3.5% 정도의 염분이 들어 있다. 그래서 바닷물이 얼기 시작하는 온도는 -2℃로 민물의 0℃보다 약간 낮다.

해수면의 온도가 높은 저위도의 따뜻한 열대 바다에서도 수심 수백 m에서는 온도가 급격히 내려간다. f수심 1000m 이하가 되면, 위도에 상관없이 5℃ 이하의 찬 바닷물이 퍼져있다. 깊이에 따라 수온이 급격히 내려가는 수심 수백 m의 구간이 있는데, 이 구간을 '수온약층(thermocline)'이라고 한다.

4. '지구'의 대기

4-1. 대기의 층

지구는 수백 km의 대기로 덮여 있으며, 그 대기는 지표에서부터 우주 방향으로 '대류권(Troposhere)', '성층권(Stratosphere)', '중간권(Mesophere)', '열권(Thermosphere)', '외기권(Exosphere)'의 층으로 구분된다. 각각의 층은 온도가 다르다.

4-2. 대기의 색깔

낮에 야외로 나가 하늘을 올려다보면 푸른 하늘이 보인다. 그런데 실제로 하늘에는 칠흑 같은 우주가 있으니까 검게 보여야 할 것 같기도 한데, 실제로 하늘이 푸르게 보이는 이유는 무엇일까? 태양에서 지구로 이르는 빛은 대기 중의 분자에 부딪쳐 여러 방향으로 산란된다. 그중에서, 특히 파장이 짧은 푸른빛이 산란되기 쉽다. 그 결과, 지표에 서있는 관측자의 눈에 모든 방향에서 그 빛이 들어와 하늘이 푸르게 보인다.

그러면, 물방울의 모임인 구름이 하얗게 보이는 이유는 무엇일까? 그것은 구름 알갱이의 크기가 대기 중의 분자에 비해 압도적으로 커서, 푸르게 보이는 빛뿐만 아니라 다른 색으로 보이는 빛도 산란시키기 때문이다. 그 결과, 눈에 닿는 빛에는 여러 가지 파장의 빛이 섞여 있기 때문에 하얗게 보인다.

5. '지구'의 기후

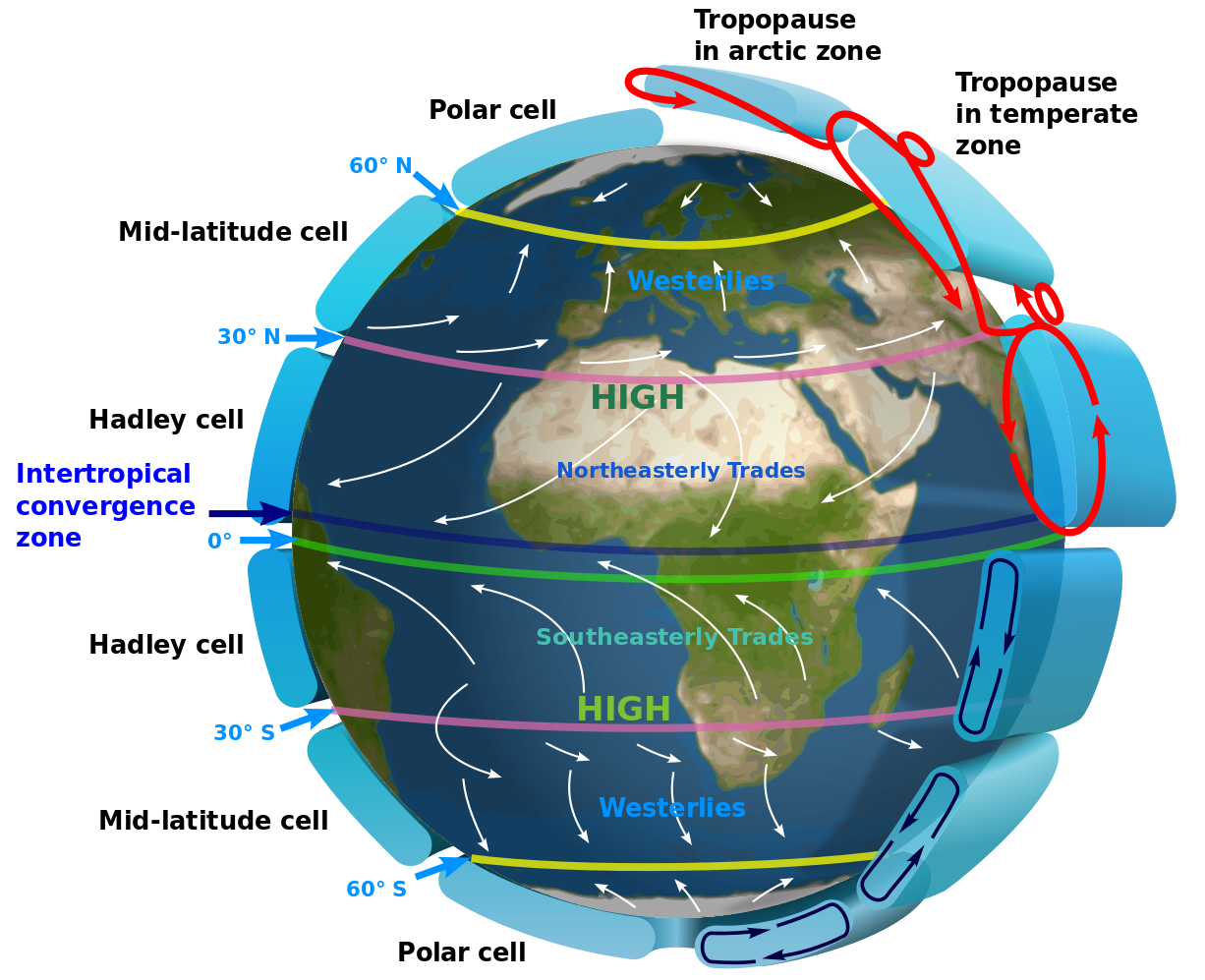

지구는 지역에 따라 특유한 기상 현상이 나타난다. 예컨대, 케냐나 태국 등의 저위도 지역에서는 비가 오는 계절과 비가 오지 않는 계절이 명확하게 나누어진다. 또 인도에서는 여름에 남서풍이 수증기를 내륙까지 운반해 큰 비를 내리게 한다. 이렇게 지역마다 다른 기상현상을 1년에 걸쳐 정리한 것이 바로 '기후(Climate)'이다. '대기의 대순환'과 '해류(Ocean Current)' 그리고 산맥 같은 '지형(Topography)'이 기후에 크게 영향을 미친다.

예컨대, 중위도 부근에는 사막 기후를 보이는 건조대가 펼쳐져 있다. 이는 적도에서 상승한 공기가 하강하는 고기압대이기 때문이다. 그래서 이런 곳에서는 구름도 생기지 않고 비도 오지 않는다.

또 영국 부근이 고위도 지역임에도 불구하고 '온대 기후'인 이유는 아메리카 '난바다(육지에서 멀리 떨어진 바다)'에서 흘러오는 '멕시코 만류'의 영향이 크기 때문이다. 열대의 대서양에서 따뜻해진 해류는 '무역풍'이 열대 지방을 서쪽으로 흘러, 아메리카 대륙 연안에 이른다. 그 뒤 아메리카 대륙 연안을 따라 북상한 다음 '편서풍'이 부는 중위도를 북동으로 흘러 유럽의 난바다에 이른다.

- 무역풍(Trade Winds): 아열대 지방의 바람으로 중위도 고압대에서 적도 저압대로 부는 바람

- 편서풍(Westerlies): 지구 대기대순환에 의해 중위도에서 연중 서쪽에서 동쪽으로 부는 바람

6. 판(Plate)

지구는 1장의 판으로 덮여 있는 것이 아니라, 10장의 판으로 덮여 있다. 딱딱한 암반으로 된 이 '판'을 '플레이트(plate)'라고 한다. 판은 맨틀의 최상부와 그 위의 지각으로 이루어져 있고, 두께는 대양 영역에서 30~90km, 대륙 영역에서는 100km 정도이다. 판은 '해령(깊은 바다에 있는 길고 좁은 산맥 모양의 솟아오른 부분)'에서 생겨나, 연간 몇 cm 정도의 속도로 이동한다.

판마다 이동하는 방향은 다르므로, 판의 경계에서는 서로 멀어지거나 충돌하거나 스치는 형태로 나눌 수 있다. 이 가운데 판을 만드는 해령은 서로 멀어지는 경계에 해당한다. 판이 충돌하는 곳에서는 한쪽의 판이 다른 쪽 판의 아래로 들어간다. 이런 곳에서는 '해구'가 만들어지는 경우가 많다.

6-1. 태평양판과 마리아나 해구

태평양 해저의 대부분을 차지하고 있는 '태평양판'의 경우, 동태평양 해령에서 만들어져 서쪽으로 밀려나간 것이다. 그리고 마지막에는 '마리아나 해구(Marian Trench)' 등에서 지구 심층부로 가라앉는다. 그래서 태평양판의 연대를 측정해 보면, 동태평양 해령에 가까울수록 새롭고, 마리아나 해구에 가까울수록 오래되었다. 태평양판의 가장 오래된 부분은 2억 년 정도 되었는데, 2억 년 전이면 중생대의 쥐라기 때 만들어진 셈이다. 즉, 동태평양 해령에서 만들어진 판이 2억 년에 걸쳐 마리아나 해구 부근으로 이동한 것이다.

6-2. 대규모 산맥

지구에는 '히말라야 산맥'같은 대규모 산맥이 있다. 하지만 같은 암성형 행성인 금성이나 화성에는 산맥 같은 지형은 있어도 지구에 있는 것만큼 크고 긴 것은 없다. 이것은 지구의 판이 움직임과 관련이 있다. 화성이나 금성에는 판이 있어도, 지구에서처럼 움직이지는 않는 것 같다.

히말라야 산맥은 과거에 인도 아대륙과 유라시아 대륙이 충돌해서 생겼다. 과거 인도는 남반구에 있었는데, 판의 운동에 의해 6000km를 북상하여 유라시아 대륙과 충돌했다. 그 결과, 지형이 솟아올라 거대한 산맥인 '히말라야 산맥'이 형성되었다. 즉 '히말라야 산맥' 정도의 대규모의 산맥은 판이 다이나믹하게 움직여야만 생길 수 있는 산맥인 것이다.

6-3. 화산

'하와이(HAWAII)'의 섬들을 보면, 동남쪽 끝에 있는 '하와이 섬(Hawaii)'에서 부터 '마우이 섬(Maui)', '오하우 섬(Oahu)' 등 북서 방향으로 이어지고, 그 끝에는 과거의 화산섬이 침강한 것으로 생각되는 '해산(Sea Mount)'이 이어져 있다. 현재도 화산 활동이 계속되고 있는 동남단의 하와이 섬의 지하에서는, 지구 심층부에서 맨틀이 부분적으로 녹아서 생긴 마그마가 솟아오르고 있다.

이처럼 하부 맨틀에서 기원한 고온의 맨틀 상승류에 의해 마그마 활동이 지속적으로 발생하는 지점을 '열점(hot spot)'이라고 한다. 열점의 장소는 기본적으로 수천만 년 이상에 걸쳐 변하지 않는 것으로 생각된다. 하지만 판은 서서히 이동한다. 열점 위에 생긴 화산은 판과 더불어 서서히 이동하고, 마침내 열점과는 서로 잘려 따로따로가 된다. 그리고 열점의 바로 위에는 새로운 화산이 만들어져 화산 열도가 형성된다. 하와이가 있는 태평양판의 경우, 북서 방향으로 연간 8cm 정도의 속도로 움직이고 있다. 하와이의 섬들은 열점 위에 화산섬이 생기고 북서 방향으로 이동을 반복해, 지금처럼 섬이 이어진 지형이 되었다.

7. '지구'의 내부 구조

지구의 내부 구조는 크게 '지각(earth crust)', '맨틀(mantle)', '핵(core)'의 3층 구조로 나눌 수 있다. 지구의 반지름은 약 6300km 정도인데, 그 가운데 핵은 3400km를 차지한다. 그 바깥을 덮고 있는 '맨틀'은 약 2900km 정도이고, 우리가 서있는 '지각'은 수십 km밖에 되지 않는다. '맨틀'은 또 '상부 맨틀'과 '하부 맨틀'로 나눌 수 있고, '핵'은 액체 부분인 '외핵(outer core)'과 고체 부분인 '내핵(inner core)'으로 나눌 수 있다.

현재 인류의 능력으로는 지각의 가장 얇은 곳을 파고들어가 맨틀의 최상부에 이를 수 있을지 없을지조차 모른다. 그래서 실제로 지구 내부 구조를 본 사람은 아무도 없다. 하지만 지진파가 전해지는 과정 등을 분석하면 지구 심층부의 물질 조성, 압력, 온도 등을 추측할 수 있다. 이러한 연구에 의해, '지각'과 '맨틀'은 모두 '이산화규소(SiO₂)'를 주성분으로 하는 암석으로 되어 있다는 사실이 밝혀졌다. 이산화규소의 비율은 지각에서 55%, 맨틀에서 45%를 차치한다. 핵은 '철(Fe)'이나 '니켈(Ni)' 등의 금속을 주성분으로 하는데, 약 90%는 '철(Fe)'이 차지하는 것 같다.

7-1. 지구 내부의 압력과 온도

지구는 심층부일수록 압력과 온도가 높아진다. 깊이 3000km 지점의 압력은 무려 100만 기압을 넘는다.

그런데 위에서 온도가 높은 내핵은 '고체'이고, 내핵보다 온도가 낮은 외핵은 '액체'라고 했다. 어떻게 고온의 내핵이 고체이고 더 기온이 낮은 외핵이 액체가 될 수 있는 것일까? 그 이유는 지구의 내부일수록 압력이 높아지기 때문이다. 압력이 높아질수록 물질은 잘 녹지 않아서, 녹기 시작하는 '녹는점'이 높아진다. 즉, 내핵에서는 높은 압력에 의해 녹는점이 상승하는 효과가 강해 액체가 되지 않은 것이다. 한편, 외핵은 내핵보다 압력이 낮아서 내핵에 비하면 녹는점이 낮다.

7-2. 지구의 내부는 결국 식을 것인가?

지구의 내부는 깊어질수록 고온이 되며, 내핵의 중심은 6600℃라고 추정된다. 그리고 지구는 조금씩 식어가고 있다. 그렇다면 미래의 지구 내부는 결국 완전히 식게 되지 않을까? 지구 내부의 총 열량은 잘 알지 못하지만, 지구 중심의 온도는 초기 지구에서 현재까지 약 500℃가 낮아졌다고 한다. 46억 년 만에 이 정도로 온도가 낮아졌으므로, 완전히 식기까지는 아직도 상당한 시간이 걸린다. 지구 내부는 열을 전하기가 매우 어려운 것이다.

그러면 지구는 왜 식기 어려운 걸까? 지구가 식으면 맨틀의 점성이 급격히 커진다. 그러면 대류의 속도가 느려지고, 열은 밖으로 나가지 못하게 된다. 이는 수프를 생각하면 알기 쉽다. 밀가루가 적게 들어간 묽은 수프에서는 대류가 빠른 속도로 일어나기 때문에 금방 식겠지만, 점성이 높은 수프는 대류 속도가 느리기 때문에 여간해서는 식지 않는다.

한편, 태양의 수명은 100억 년 정도로 생각된다. 결국 앞으로 50억 년 정도의 수명이 남아있는 셈인데, 태양의 최후에는 팽창에서 그 표면이 지구 궤도 근방까지 도달할 것이다. 그렇게 되면 지구는 태양에 삼켜질 것이다. 따라서 지구가 다 식기 전에 태양의 수명이 다 되어서, 지구는 태양에 삼켜질 것이다.

8. '지구'의 자기

지구의 구조를 보면, 외핵만 액체로 되어 있다. 그것도 단지 고여있는 액체가 아니라, 외핵 안을 심하게 대류하는 것으로 생각된다. 외핵의 대류는 지구의 '자기장(자기 마당)'을 만든다.

지구를 감싸고 있는 지구 자기장은 우리가 지구에서 생활하기에 안전하도록 '방어막'을 만들어 준다. 지구는 자기장에 의해 태양풍으로부터 보호된다. 만약 자기장이 없다면, 지상에 플라스마가 쏟아져 대기도 흩날려 버릴 것이다. 방어막의 두께는 태양 쪽에서 지구 반지름의 10배, 반대쪽에서는 수백 배나 된다고 한다. 이 방어막을 '자기권(Magnetosphere)'이라고 한다.

9. 조석의 간만

9-1. '만조'와 '간조'

지구의 바다에는 밀물과 썰물이 있다. 밀물이 들어와 해수면이 가장 높아진 상태를 '만조'라고 하고, 썰물이 빠져나가 해수면이 가장 낮아진 상태를 '간조'라고 한다. 이 '간만(간조와 만조를 아울러 이르는 말)'은 달의 '인력'과 '원심력'에 의해 해수면이 솟아오르기 때문에 생기는 현상이다.

지구는 태양 주위를 공전하고 있으며, 태양에 의한 인력은 태양으로부터의 거리에 따라 변한다. 그래서 태양에 가까운 쪽에서는 인력이 생겨 해수면이 솟아 오르고, 태양으로부터 먼 곳에서도 원심력이 생겨 역시 해수면이 솟아오른다. 이리하여 태양에 의해서도 바닷물의 간만이 발생한다. 태양의 영향은 달의 절반 정도이다. 태양의 질량은 달의 약 2700만 배로 인력만 보면 태양이 훨씬 강하지만, 달이 태양보다 훨씬 가까운 위치에 있어 달의 영향이 더 큰 것이다.

'인력'에 의해 조석이 일어나는 것은 쉽게 이해되는데, '원심력'은 어떻게 조석을 일으키는 걸까? 원심력을 이해하려면, 지구와 달의 공전을 이해해야 한다. 달은 지구를 중심으로 돌고 있다고 하지만, 실제로는 달의 궤도는 타원이므로, 지구와 달은 서로의 '공통 중심'을 중심으로 해서 서로 회전 운동을 하고 있다. 이것이 지구와 달의 공전이다. 지구와 달의 '공통 중심'은 지구의 중심에서 약 4600km 떨어진 지점에 있다. 지구와 달의 공전에 의해, 지구에는 달과 반대 방향으로 원심력이 생기는 것이다.

달에 가까운 지구의 면은 달의 인력을 받아 바닷물이 다른 곳에 비해 많이 모여 만조가 된다. 그리고 반대쪽에 해당하는 면도 원심력에 의해 만조가 된다. 반면, 달에 지각에 해당하는 면은 간조가 된다.

9-2. '한사리'와 '조금'

그런데 지구와 달이 일직선으로 늘어설 때는 태양과 달의 효과가 합쳐져 간만이 커지는데, 이것을 '사리' 또는 '대조' 라고 부른다. 또 지구와 태양을 잇는 직선에 대해 지구와 달을 잇는 직선이 수직이 될 때, 효과가 서로 지워지는데, 이것을 '조금' 또는 '소조'라고 부른다. 그리고 그 중간 시기는 '중조'라고 부른다.