식도를 지난 음식물은 '위(Stomach)'로 운반된다. 그러면 위에서는 어떤 과정을 거쳐 소화가 일어날까?

0. 목차

- 위의 구조

- 위의 소화 효소 - 펩신

- 위의 내벽

- 위샘

- 위산이 분비되는 메커니즘

- 연동 운동

- 위내시경

- 위내시경으로 발견할 수 있는 위의 질환

1. 위의 구조

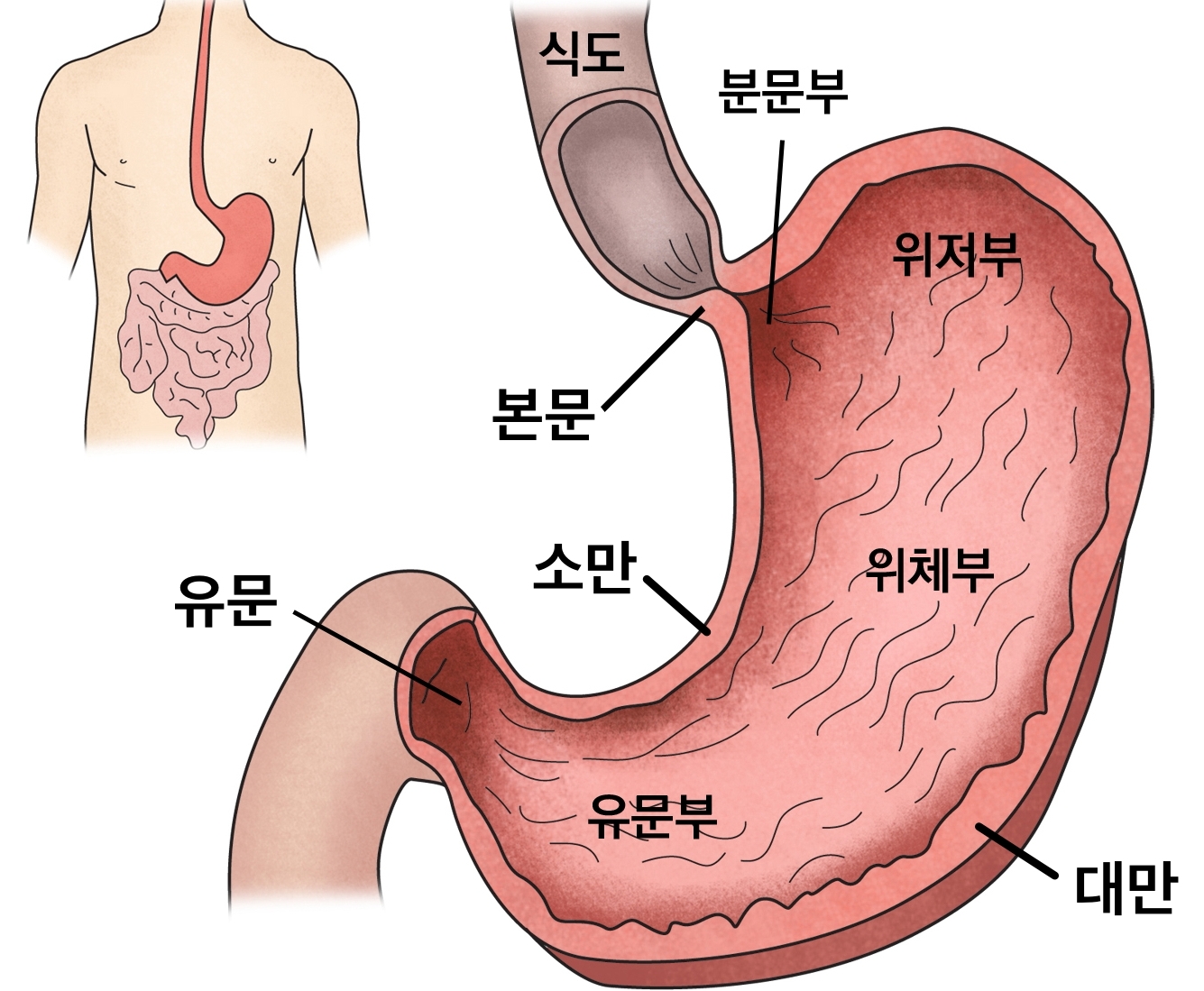

위는 신축성이 좋아, 공복 시에는 위가 줄어든다. 주로 '대만(大灣)' 쪽이 '소만(小灣)' 쪽을 향해 줄어들고, 몸의 앞뒤 방향으로도 편평한 상태를 보인다. 그 용량은 100ml 미만까지 작아지는 경우도 있다.

'식도'는 '가로막(횡경막)'을 관통해서 '위(胃)'에 연결되어 있다. 공복 상태의 위로 음식물이 들어가면 '위저부'라고 불리는 위의 상부가 반사적으로 부풀어 오른다. 일단 줄어든 위의 내부는 주름도 있고 좁아져 있기 때문에, 삼켜진 음식물이 위 속으로 떨어지는 것이 아니라, 일단 위 상부에 모이는 것이다. 이후 음식물이 어느 정도 차면 중앙부인 '위체부'가 주로 '대만(大灣)'쪽으로 확장되고, 내용물을 뒤섞는 '연동 운동'이 시작된다.

- 유문: 위의 출구이자 십이지장의 입구이다.

- 본문: 식도의 출구이자 위의 입구이다.

2. 위의 소화 효소 - 펩신

입안에서는 아무리 씹어도 단백질은 분해되지 않는다. 침의 소화 효소에 단백질 분해 효소가 없기 때문이다. 단백질은 비로소 위 속으로 들어가야 위액에 포함된 '펩신(pepsin)'에 의해 분해가 시작된다.

'위액'은 '염산(위산)'과 '소화 효소' 등이 섞인 것인 것이다. 위산이 단백질을 소화한다고 오해하기 쉽지만, 사실 기본적으로 '위산' 자체는 얽힌 구조로 되어 있는 단백질의 분자를 풀어헤칠 뿐이다. 그 분자를 우리의 몸이 흡수할 수 있도록 짧게 만들기 위해서는 '펩신'이 필요하다. 펩신은 처음 분비될 때 효력을 발휘할 수 없는 상태로 분비된다. 펩신에는 '펩신의 효력을 억제하는 부분'이 결합되어 있다. 곧 '펩신의 효력을 억제하는 부분'은 '위산'에 의해 떨어져 나가 '펩신'이 활성화된다. 펩신은 끈 모양으로 풀어헤쳐진 단백질을 정해진 장소에서 다양한 길이로 짧게 절단한다. 다만, 위에서는 충분히 짧아지지 않아 몸에서 흡수되지는 않는다. 또한 펩신 자체도 단백질 분자이므로, 펩신을 다른 펩신으로 일부 분해하는 경우도 있다.

3. 위의 내벽

위에 많은 잡균이 들어와도 쉽게 배탈이 나지 않는다. 강산성인 '위액(gastric juice)'이 세균의 증식을 막고 있기 때문이다. 위액은 하루에 보통 1~2L 정도가 분비된다고 한다. 식사 중에도 분비되고 그 전후가 아니라도 위액이 분비된다.

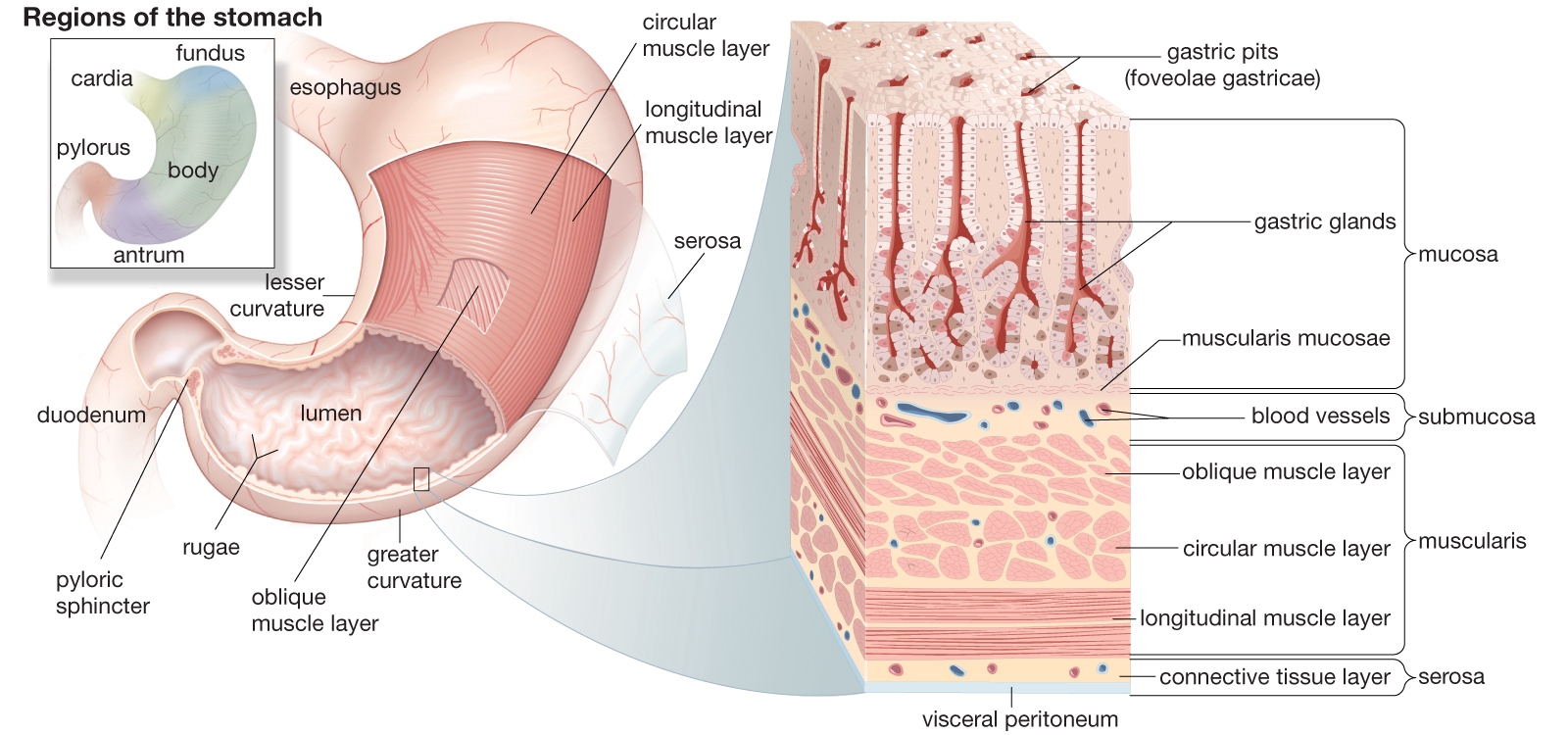

그러면 위액이 나오는 곳은 어디일까? 위의 주름을 확대하면 위의 점막이 보이는데, 점막은 수없이 작은 구획으로 나누어져 있다. 각 구획에는 '위소와(gastric pits)'라는 구멍이 있는데, 그 안쪽이 위액이 솟아 나오는 샘이다. 위소와의 안쪽에는 위액을 분비하는 '위샘(gastric gland)'이 있다. 위샘은 위 전체에 약 2000만 개가 있다고 한다.

3-1. 파일로리균

강산이 솟아 나오는 위샘 부근에서도 '파일로리균(헬리코박터 파일로리)'은 살수 있다. 파일로리균은 위에 '요소(Urea)'를 요소로 알칼리성 암모니아를 만드는 효소인 '우레아제(urease)'를 가지고 있다. 그리고 그 작용으로 위액을 중화해서 둘레에 '장벽'을 두른다.

파일로리균은 위, 십이지장궤양이나 만성위염을 일으키고, 시간이 지나면서 위의 점막과 위샘의 구조를 파괴한다. 또한 상피세포에 주사하듯이 'CagA'라는 단백질을 주입하여 위암을 일으킨다고 생각된다. 파일로리균은 세계보건기구가 지정한 1급 위암 유발 인자로, 위암을 비롯해 위염, 위궤양 등을 일으키는 주요 원인이다.

분당서울대병원 김나영 교수팀과 서울대병원 강남센터 임선희 교수팀이 연구한 결과에 따르면, 한국인의 '파일로리균' 감염률은 1998년 66.9%에서 2005년 59.6%, 2011년 54.4%에 이어 2016~2107년에는 43.9%로 지속적으로 감소 추세라고 한다.

4. 위샘

염산은 피부에 닿으면 단백질인 피부를 해체시켜버린다. 그런데 우리의 위도 단백질로 되어 있는데 왜 위 자체는 소화되지 않을까?

위샘에서는 위산이나 소화 효소를 포함한 액체 방울이 솟아 나올 뿐만 아니라, 알칼리성의 끈적끈적한 성분도 분비한다. 위 표면은 점액층으로 덮여있으며, 그 층은 위샘의 출구와 가까울수록 알칼리성에 가깝다. 또 소화효소의 액체 방울은 물과 기름처럼 쉽게 섞이지 않고, 위샘의 벽에 닿지 않고 떠오기 때문에 세포가 소화되지 않는다. 때문에 위는 산으로부터 보호될 수 있다. 다만, 위샘 속의 세포가 어떻게 위산으로부터 보호되는지에 대한 자세한 내용은 아직 밝혀지지 않았다.

4-1. 'G세포'와 'D세포'

하지만 그럼에도 위산 등이 너무 많이 분비되거나 점액의 분비가 적어지면, 위를 제대로 지켜내기 어렵다. 위의 출구 부근의 위샘(유문샘)에는 위액의 분비를 촉진하는 세포인 'G세포'와 억제하는 세포인 'D세포'가 있어, 각각 호르몬을 혈관에 방출에 '위바닥샘(Gastric Glands)'으로 순환시킨다. G세포는 음식물을 감지하여 위산 분비를 촉진하는 호르몬을 방출하고, D세포는 위산이 늘어나는 것을 감지하여 위산 분비를 억제하는 호르몬을 방지하거나 G세포의 활동을 억제한다. 이것이 위산의 분비가 조절되는 메커니즘이다.

4-2. 위바닥샘

위저부나 위체부에 있는 위샘인 '위바닥샘(Gastric Glands)'은 다수의 세포가 겹쳐 있는 깊은 우물 같은 구조를 하고 있다. 그리고 '위바닥샘'은 5종 이상의 세포로 이루어져 있다. 위바닥샘의 출구 부근에는 '표면 상피 세포'와 '부(副)세포' 그리고 주로 샘의 중간 부분쯤에서 산을 분비하는 '위산 분비 세포(벽세포)'가 있고 샘의 바닥 쪽에는 소화 효소의 액체 방울을 분비하는 '주세포'와 '히스타민(histamine)' 등을 분비하는 '내분비 세포'가 있다. 점액이 위의 표면을 덮거나 소화 효소가 위샘의 세포에 닿지 않게 함으로써, 위는 자신이 방출하는 산이나 소화 효소로부터 자신을 지켜나간다.

5. 위산이 분비되는 메커니즘

위의 출구 부분인 유문샘에 있는 세포가 아미노산(단백질의 기본 구성단위)을 감지하면 '가스트린'이라는 호르몬을 방출하여, 위산 분비 세포가 위산을 분비하도록 촉진한다. 또 위가 확장되는 것만으로도 가스트린과는 별도의 메커니즘에 의해 위산의 분비가 촉진된다. 다른 세포로부터 히스타민이나 가스트린이라는 물질이 전해지면 세포 안에서는 '세관 소포'가 변화를 일으킨다. 세관 소포끼리 연결되고 세포막으로 연결되고 세포막과 융합하면 산이 나오는 '관'이 많이 생긴다. 세관 소포의 막에는 펌프가 묻혀 있으며, 많은 펌프가 밖을 향해 작용할 수 있는 상태가 된다.

위산의 원액은 세포 안의 이산화탄소와 물로 만들어진 탄산이다. '위산'은 '염산(HCl)'이며, '수소이온(H+)'과 짝이 되는 염화 '이온(Cl-)'도 혈액 속에서 흡수되어 분비된다. 어떤 효소의 작용에 따라 세포 안의 이산화탄소와 물로부터 탄산이 만들어지고, 탄산의 수소이온은 산으로써 분비된다. 이 반응의 부산물로 생긴 '중탄산이온(HCO3-)'은 혈관으로 방출된다. 위산 분비 세포에는 세포의 에너지(ATP)를 만드는 미토콘드리아가 많이 있다. 펌프는 그 에너지를 사용해 산을 세포 밖으로 퍼낼 수 있다.

5-1. 위장약의 메커니즘

그러면 강력한 위장약은 어떤 메커니즘으로 작동할까? 최근의 위장약은 위산 성분의 메커니즘과 관계가 있다. 위산 분비 세포가 '히스타민'이라는 분자를 세포 표면에 있는 수용체에서 포착하면 위산의 분비가 촉진된다. 시판되고 있는 'H2 길항제'라는 약은 이 수용체의 작용을 방해함으로써 위산의 분비를 억제하는 약이다. 위산을 분비하는 '펌프'의 작용을 강력하게 억제하는 'PPI'나 'P-CAB'라는 약도 처방약으로 사용된다. 'PPI(Proton Pump Inhibitor)'나 'P-CAB'는 위산이 나오는 꼭지를 막아버리는 역할을 한다.

6. 연동 운동

위에 음식물이 모여 위가 확장되면 위산이 분비될 뿐만 아니라, 음식물과 위액을 섞는 '연동 운동'도 시작해, 살균과 소화를 진행한다.

식도와 장은 가로 방향과 세로 방향의 2개의 층의 근육으로 이루어져 있다. 하지만 위는 가로와 세로 외에 빗금 방향을 더해 3개 층의 근육으로 이루어져 있다. 그것이 늘어났다 줄어들면서 위는 호리병처럼 잘록해진다. 배가 가득 차서 위가 부푼 감각은 느낄 수 있지만, 잘록해지는 상태는 자각할 수가 없다. 위는 1분에 세 번 정도 잘록해진다고 한다.

위는 공복 시에도 연동 운동이 일어나는데, 이는 음식물의 남은 찌꺼기나 떨어진 점막 상피 세포 등을 청소하기 위한 것이다. 오히려 식사 때보다 더 규칙적이고 더 강하게 꿈틀거린다. 이 운동은 소장에서 나오는 호르몬에 의해 일어난다. 공복 시에는 '쓸개'도 조금씩 수축해, 십이지장으로 쓸개즙을 보내 청소를 돕는다.

6-1. 역연동

위에 있는 내용물을 토하는 것은 기본적으로 복근 등이 강하게 수축해 복압이 높아지기 때문이다. 십이지장부터 위로 '역(逆) 연동'이 일어나는 것은 그 전조 현상이다. 개를 대상으로 연동 운동을 측정해 보았더니, 토하기 전에 위보다 십이지장에서 먼저 수축 운동이 일어났다고 한다.

7. 위내시경

위의 상태에 이상을 느꼈거나 위에 통증을 느꼈을 때 병원에 가면, 내시경을 사용에 위 속을 검사한다. 내시경은 가늘고 긴 관의 끝에 소형 카메라와 조명 기구가 달린 의료 기기이다. 카메라를 사용해 위의 표면을 관찰할 수 있고, 환부의 일부를 떼어낼 수도 있으며, 내시경만으로 수술을 할 수도 있다.

위내시경 검사를 하려면 검사 전날 밤 9시 이후로는 물 이외의 음식은 섭취할 수 없다. 위는 음식물이 들어오지 않으면 부풀지 않기 때문에 검사할 때에는 위가 오그라든 상태에 있다. 그래서 내시경 끝에서 공기를 불어넣어 위를 부풀린다. 내시경 검사를 할 때 트림이 나오는 것은 이 때문이다. 그리고 위가 부풀면 '위'는 음식물이 들어왔다고 판단해 연동 운동을 시작한다. 위가 움직이면 내시경으로 관찰하기 어렵기 때문에, 사전에 연동 운동을 억제하는 약을 먹거나 진정제를 주사한다.

7-1. '코내시경(경비 내시경)'과 '입내시경(경구 내시경)'

최근에는 입으로 넣는 내시경 외에도 코로 넣는 방법도 늘어나고 있다. 입에다 내시경을 넣으면 혀뿌리에 내시경이 닿아 구토 반사가 일어나기 쉽다. 하지만 코로 집어넣으면 혀뿌리에 닿지 않아 구토 반사가 거의 일어나지 않는다. 하지만 코내시경도 단점이 있다. 콧속에는 혈관이 많아 내시경에 닿으면 출혈이 생길 위험이 있다. 또 코로 넣는 내시경은 가늘기 때문에 그만큼 해상도가 떨어진다. 해상도가 낮아 환부에 더 접근해야 하므로 시야도 좁아진다. 따라서 좋은 화질이 필요한 경우에는 경구 내시경이 사용되는 경우가 많다. 입을 통한 내시경과 코를 통한 내시경 중 어느 것이 더 낫다고 말할 수는 없으므로, 각 내시경의 장점과 단점을 파악하고 선택해서 사용하는 것이 좋다.

8. 위내시경으로 발견할 수 있는 위의 질환

8-1. 만성 위염

내시경 검사를 통해 진단할 수 있는 질환 가운데 아주 흔한 것 중 하나가 '만성 위염'이다. '만성 위염'은 위의 점막에 염증이 장기간 지속되는 상태를 말한다. '만성 위염'에 걸리면 위 부근에 통증이나 메슥거림이나 더부룩함 등의 증상이 생긴다. (증상이 없는 사람도 있음) 만성 위염이 의심될 경우, 내시경으로 관찰할 뿐만 아니라, 위의 조직을 채취해 현미경으로 관찰된다. 그 결과, 파일로리균이 발견되면 '조직학적 위염'이라는 질환으로 분류된다. '조직학적 위염'이 더 진행되면 점막 상피 세포가 줄어 '만성 위축성 위염'으로 발전한다.

파일로균의 감염이 아니라도 내시경으로 '울혈(정맥 혈액의 흐름이 막힌 상태)' 등이 발견되는 경우가 있다. 울혈은 해열 진통 등의 작용이 있는 '아스피린'이나 비스테로이드성 항염증제를 먹었을 때 일어날 수 있다. 그뿐만 아니라 과식, 과음, 수면 부족, 스트레스 등이 주요 원인이 돼서 일시적인 위염인 '급성 위염'이 나타날 수도 있다.

8-2. 위궤양

내시경으로 진단할 수 있는 질환 중에 '위궤양'은 점막 하층까지 조직이 파괴된 질환이다. 점막 하층에는 지각 신경이 있고 위산에 의해 자극을 받아, 위산이 나오는 식후에 강한 통증을 느낀다. 그리고 점막에 비해 하층 점막의 혈관은 굵기 때문에 큰 출혈이 생기는 경우도 있다. 위궤양의 원인도 대부분의 경우 '파일로리균'이지만 아스피린이나 비스테로이드성 항염증제 등의 부작용에 의해 생기기도 한다. 위궤양의 치료에서는 'H2 길항제'나 'PPI(Proton Pump Inhibitor)' 등의 약을 먹어 증상을 억제한다. '파일로리균'에 감염되었을 때는 '제균 요법'을 실시한다. 출혈이 심할 경우, 내시경을 사용해 출혈이 일어나고 있는 혈관에 금속 클립 등을 끼워 지혈하는 경우도 있다.

8-3. 내시경으로 발견되지 않는 질환

내시경 검사를 받았음에도 불구하고 발견되지 않는 질환들도 있다. 이 경우 '기능성 소화 불량(FD: Functional Dyspepsia)'라는 질환으로 진단한다. '스트레스성 위염' 또는 '신경성 위염'이라고 했던 것이 FD에 해당된다. FD라고 이름을 붙인 이유는 스트레스뿐만 아니라 수면 부족, 불규칙한 식사, 야채 부족처럼 다양한 것이 원인이 되는 것으로 여겨지기 때문이다. FD의 예방이나 치료에는 수면이나 식사 등의 생활 습관을 개선하는 것이 효과적이다.