'태양(Sun)'은 엄청나게 많은 에너지를 가지고 있다. 하지만 태양이 방출하는 에너지 가운데 지구에 도달하는 에너지는 22억 분의 1에 지나지 않는다. 그 22억 분의 1에 지나지 않는 태양 에너지 중 일부만으로 지구에 있는 모든 생명체들이 탄생할 수 있었다. 그리고 그렇게 탄생한 생명체들의 일부는 지적 생명체로 진화하는 커다란 도약을 이루어 냈다.

그리고 그들은 자신의 생명을 유지하기 위해 다양한 방법으로 에너지를 활용하기 시작했다. 그들은 처음에 불을 사용하기 시작했고, 산업혁명 이후에는 석탄과 석유를 사용했고, 현재에는 핵분열을 사용하고 있으며, 머지않은 미래에는 핵융합 에너지를 상용화하게 될 것이다. 하지만 인류는 우주 식민지 시대를 열고 더 광활한 문명의 번영을 이루기 위해서 더 많은 에너지가 필요하게 될 것이다. 지구에 있는 에너지원만으로는 턱도없이 부족할 것이다. 그래서 인류는 좀 더 본질적인 에너지원인 '태양 에너지'를 모두 사용할 수는 없을지에 대한 고민을 하기 시작했다. 그 고민의 결과로 태양을 둘러싸는 초대형 인공 구조물인 '다이슨 구체(dyson sphere)'라는 개념을 구상하기에 이르렀다.

0. 목차

- 다이슨 구체(Dyson sphere)

- 1AU를 반지름으로 하는 다이슨 구체 만들기

- 수성에서 다이슨 구체 만들기

- 해결해야 할 문제

- 마트료시카 브레인

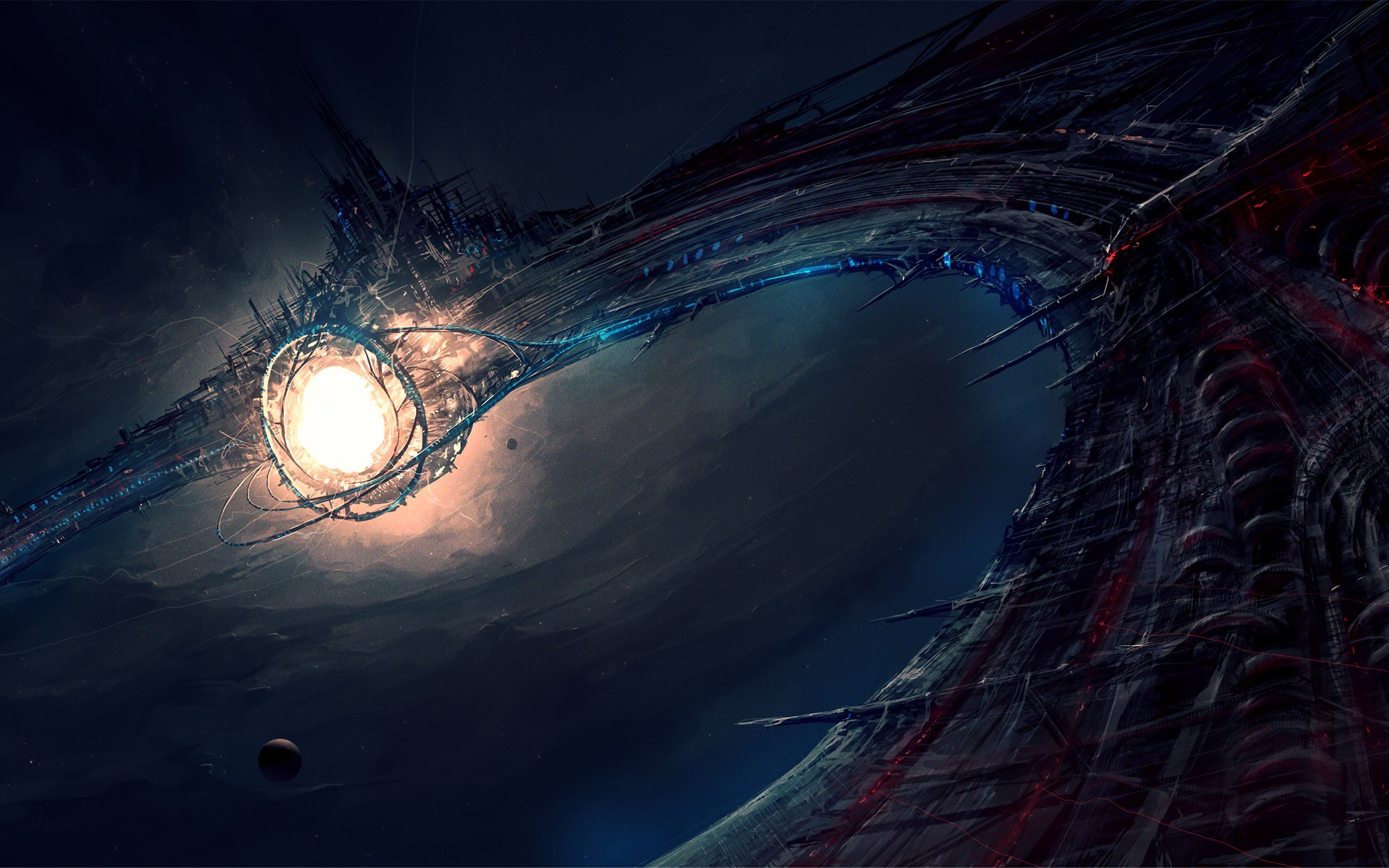

- 다이슨 구체 상상도

1. 다이슨 구체(Dyson sphere)

'다이슨 구체(Dyson sphere)'란 태양 같은 항성을 완벽하게 둘러싸 에너지를 수집하는 초대형 인공 구조물이다. 이 구조물의 주요 목적은 항성에서 방출하는 에너지를 최대한 많이 활용하는 것이다. '다이슨 구체(Dyson Sphere)'라는 개념은 1959년, 물리학자 '프리먼 다이슨(Freeman Dyson, 1923~2020)'에 의해 처음 고안되었다.

2. 1AU를 반지름으로 하는 다이슨 구체 만들기

'다이슨 구체(Dyson sphere)'를 건설하는 것은 인류에게 엄청난 스케일의 도전이다. 다이슨 구체를 만들기 위해 거쳐나가야 할 난관들이 많으며, 다이슨 구체 건설에 대한 구체적인 방안은 오랜 기간 동안 논의되어야 할 것이다. 하지만 현재에도 다이슨 구체를 어떻게 지어야 할지에 대한 간단한 청사진 정도는 존재한다. 다이슨 구체 규모의 건축물을 한 번에 완성하기는 매우 힘들 것이므로, 다이슨 구체 건설은 여러 단계를 거쳐 순차적으로 진행되는 게 좋을 것이다. 그래서 현대 과학은 '다이슨 구체'를 만들기 위해 다음과 같은 다섯 단계의 과정을 구상하였다.

- '라그랑주 점'에 위성 배치하기: '케플러 법칙'에 의해 움직이는 두 천체는 중력이 영향이 0이 되는 점을 가지고 있다. 이처럼 두 천체의 관계에서 중력이 상쇄되어 역학적으로 안정적인 곳을 '라그랑주 점(Lagrangian Point)'이라고 부른다. 물론 제3의 천체의 중력은 무시할 수 있을 정도여야 할 것이다. 두 천체의 관계에서 라그랑주 점은 5군데 존재한다. 지구와 태양도 케플러 운동을 하고 있으니 5개의 라그랑주 점이 존재하는데, 이 가운데 '3개의 라그랑주 점'은 지구의 공전 궤도에 위치한다. '지구의 공전궤도에 있는 라그랑주 점(L3, L4, L5)'에 3개의 위성을 갖다 놓는 것이 다이슨 구체 건설의 시작이 될 것이다.

- '다이슨 링(Dyson Ring)' 만들기: 2단계 작업은 라그랑주 점에 위치한 위성들을 시작으로 공전궤도를 따라 다수의 위성들을 채워 넣는 작업을 하는 것이다. 공전궤도에 위성이 모두 차게 되는 상태를 '다이슨 링(Dyson Ring)'이라고 부른다.

- '링 월드(Ring World)' 만들기: 3단계 작업은 다이슨 링을 모두 연결하여 하나의 구조물로 만드는 작업이다. '링 월드(Ring World)'의 단계에서는 태양 에너지의 흡수뿐만 아니라 인간의 거주를 목표로 하고 있기도 하다. '링 월드'까지만 완성해도 인류가 우주 문명을 건설하는 것이 훨씬 쉬운 일이 될 것이다.

- '다이슨 스웜(Dyson Swarm)' 만들기: 다이슨링을 여러 개 만들면 마치 구체와 비슷한 형태를 띠게 될 것이다. 이 단계를 '다이슨 스웜(Dyson Swarm)'이라고 부른다.

- '다이슨 구체(Dyson Sphere)' 완성하기: 다이슨 스웜에 있는 빈틈을 모두 매워 하나의 구체가 되면 다이슨 구체가 완성된다. 비로소 태양의 에너지를 100% 이용할 수 있게 되는 것이다. 이 5단계의 과정을 거치면 '태양에서 지구까지의 거리(1AU)'를 반지름으로 하는 다이슨 구체가 완성되는 것이다. 인류는 구체의 안쪽 부분에서 거주하게 될 것이고 중력은 다이슨 구체의 자체적인 회전을 통해 얻게될 것이다.

3. 수성에서 다이슨 구체 만들기

'1AU(태양에서 지구까지의 거리)'를 반지름으로 하는 다이슨 구체 구상안 말고, 다른 형태의 다이슨 구체 구상안도 있다. '수성(Mercury)'은 태양과 가장 가까운 행성인 동시에 금속자원이 풍부하다고 한다. 게다가 수성은 대기도 없고 중력도 지구의 3분의 1 수준이라, 비교적 쉽게 우주로 자원을 보낼 수 있어 다이슨 구체 건설에 더 유리하다. 수성의 거리에서 다이슨 구체를 건설하는 것이 좋을지, 1AU의 거리에서 다이슨 구체를 건설하는 것이 좋을지에 대해서는 추후에 더 논의해나가야 하겠지만, 두 가지 아이디어 모두 흥미롭다.

4. 해결해야 할 문제

'다이슨 구체'는 인류에게 어마어마하게 매력적인 구조물이지만, 이를 현실화하기 위해서는 해결해야 할 난관들이 여럿 남아있다.

- 자원(Resource): 첫 번째로 해결해야 할 문제는 '자원'이다. 태양에서 지구까지의 거리를 반지름으로 하는 초대형 구조물을 만들기 위해서는 어마어마한 양의 재료가 필요하다. 태양계의 천체를 모두 분해해서 사용한다고 하여도 다이슨 구체의 두께를 cm 단위로 밖에 만들 수 없으니 말이다. 실제로 사용할 수 있는 재료는 더욱 적을 것이다. 이에 다이슨 구체를 건설할 원자재 문제를 태양에서 직접 채취하는 방안도 제안된 적이 있다. 태양계 전체 질량의 99%이상을 태양이 차지하고 있으며, 태양계에 있는 물질 중 태양에 없는 것이 없다는 것이 제안의 요지였다.

- 기술(Technology): 두 번째로 해결해야할 문제는 '기술'이다. 지구의 자원만으로는 재료가 턱없이 부족하기 때문에 수많은 행성에 우주 채굴장이 필요하게 될 것이다. 따라서 우리는 다이슨 구체를 건설하기 전에 다수의 우주 채굴장부터 만들어야 할 것이다.

- 물질(Matrial): 세 번째로 해결해야 할 문제는 '물질'이다. 다이슨 구체 같은 초거대 구조물에서 발생하는 압력은 어마어마하다. 이러한 구조물을 만들려면 콘크리트의 265만 배 이상의 압축강도를 가진 물질이 필요할 것으로 예상된다. 하지만 이런 물질은 현재 자연계에서 발견하지 못했기 때문에 새로운 신소재가 필요할 것으로 생각된다.

- 안전(Safety): 네 번째로 해결해야 할 문제는 '안전'이다. 태양과 지구 사이를 지나치는 궤도를 가진 소행성이나 혜성들과 충돌할 가능성도 있으며 전혀 예상치 못한 상황이 발생할 수도 있다. 만에 하나 발생할지도 모르는 가능성에 모두 완벽하게 대비할 수 있어야 할 것이다. 그렇지 못하면 대재앙이 벌어지는 것은 자명한 일이겠다.

- 기간(Period): 다섯 번째로 해결해야 할 문제는 '기간'이다. 현재 모든 인류가 합심하여 다이슨 구체를 만들기 시작한다고 가정하면 완성 단계에 이르기까지 수 억년 이상이 걸릴 것으로 생각된다. 한편 태양의 전체 수명은 100억 년 정도인데 이미 45억 년이 늙은 상태이다. 다이슨 구체 건설 기간을 고려하지 않고 프로젝트를 진행한다면 실제 사용할 수 있는 기간이 걸림돌이 될 수도 있다.

- 분쟁(Conflict): 여섯 번째로 해결해야 할 문제는 '분쟁'이다. 모든 과학적인 문제를 해결했다고 하여도 여러 이해관계에서 분쟁이 일어날 가능성이 존재한다. 다이슨 구체를 건설하여 넓어진 따의 소유권을 누구의 것으로 해야 할지에 대한 합리적인 기준도 필요할 것이다.

5. 마트료시카 브레인

발명가 '로버트 브래드버리(Bradbury, Robert J)'는 그의 저서 를 통해 '마트료시카 브레인(Matrioshka Brain)'이라는 개념을 제시했다. 마트료시카 브레인은 쉽게 말해, '다이슨 구체(Dyson sphere)'를 에너지원으로 삼아 반영구적으로 가동되는 초대형·초고성능 컴퓨터라는 뜻이다. '마트료시카 브레인(Matrioshka Brain)'을 어떤 식으로 활용하게 될지에 대해서는 여러 의견이 있다. 그중 가장 언급이 많이 되는 것은 현실 세계를 완벽하게 가상현실에 구현하자는 것이다. 현실 세계를 가상현실에 완벽하게 구현하기 위해서는 '모든 것의 이론(ToE: Theory of Everything)'에 대한 완벽한 분석이 필요하다. '모든 것의 이론(ToE)'을 알지 못하면 가상현실에 현실 세계를 완벽하게 구현할 수 없기 때문이다.

6. 다이슨 구체 상상도