'지구 온난화(Global Warming)'란 1900년 이후 지구의 평균 기온이 급격하게 상승하고 있는 문제를 말한다.ㅡ이 기온 상승은 일찍이 인류가 경험한 적이 없을 정도로 심각하다. 특히 20세기 중반 이후에 일어난 기후 온난화는 인류의 활동으로 인해 배출된 '온실 가스'가 원인인 것으로 생각된다. '온실 가스(Greenhouse Gas)'란 '이산화탄소(CO2)', '메탄(CH4)', 일산화이질소(N2O), '프레온(Freon)' 등의 기체를 말한다. 온실 가스는 지표에서 방출되어, 우주로 빠져나가는 '적외선(Infrared Ray: 파장 범위가 700nm~1 mm인 전자기파)'을 흡수해 지구를 온실처럼 따뜻하게 만든다.

0. 목차

- 지구 온난화는 사실인가?

- 지구 온난화의 원인

- 지구 온난화로 일어나는 일

- 지구 온난화에 대한 국제적 대책

1. 지구 온난화는 사실인가?

아래의 그래프는 1880년 이후의 연도별 세계 평균 기온을 나타낸 것이다. 검은색 선은 연간 평균 온도이고, 빨간색 선은 '5년 이동 평균선'이다. 파란색 바는 오차 범위를 나타낸다. 이 그래프를 보면, 1850년 이후의 연평균 기온 그래프를 보면, 오른쪽 위로 끊임 없이 온난화가 이어지고 있음을 알 수 있다. 그래프는 근년이 접어들수록 기울기가 더 가팔라져, 최근 25년의 변화만으로 보면 그 경향이 뚜렸하다. 게다가 그래프는 근년으로 접어들수록 기울기가 더 가팔라지고 있다. 20세기 이후, 온난화의 속도는 가속되고 있다.

1-1. 해수면이 상승하고 있다.

평균 해수면도 지속적으로 상승하고 있다. 지구가 온난화되면 흔히 빙하나 극지의 얼음이 녹고 해수면이 상승한다. 이러한 현상은 실제 관측 수치로도 확인된다. 히말라야나 알프스 등의 산악에서 오랫동안 녹지 않고 남아 있는 거대한 얼음덩어리를 '빙하(glacier)'라고 한다. 'IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)'의 제4차 보고서에 의하면, 이러한 빙하가 근년에 급속히 녹고 있다고 한다. 북반구 대륙의 적설 면적은 약 30년 동안 8% 정도가 감소했고, 북극해의 얼음 면적도 약 30년 동안 약 8% 정도가 감소했다.

또 'IPCC'의 제4차 보고서에서는 '20세기에 세계의 해수면이 17cm 상승했다'고 보고했다. 2020년 기준 평균 해수면은 1900년 대비 0.2m 상승했고, 그 상승 속도는 1901~1971년 연평균 1.3mm에서 2006~2018년 3.7mm로 약 2.85배 빨라졌다. 증가폭은 매년 더 커지고 있는 추세이다. 이 수치는 1993년 이전에는 '조위계(tide gauge: 조수의 흐름에 따라 변하는 해수면의 높이를 측정하는 기계)'로, 1993년 이후에는 인공위성을 통해 얻은 데이터를 기초로 계산된 수치이다. IPCC는 해수면 상승의 원인으로, 빙하나 빙상이 녹는 점과 바닷물의 온도가 상승하면서 바닷물의 부피가 늘어나는 점을 이유로 보고 있다. 평균 해수면이 '1피트(약 30cm)' 상승할 때마다 육지의 해안선은 내륙으로 30m씩 이동한다고 한다.

아래의 그래프는 지구 전역의 해수면의 높이를 평균해 그 변화를 나타낸 것이다. 파란색 선은 '조위계'에 의한 관측을 바탕으로 추정한, 지구 전역의 해수면 높이의 평균값이다. (파란색으로 칠해져 있는 면적은 오차의 범위를 나타냄) 주황색 선은 1993년 이후의 위성 관측값이다. 이 그래프에서는 1880년의 해수면의 평균값을 0으로 하고 있다.

1-2. 극 지방의 해빙 면적이 줄어들고 있다.

아래의 왼쪽 그래프는 1979년부터 2016년까지 북극 지역의 '해빙(바닷물이 얼어서 생긴 얼음)' 면적을 나타낸 것이다. 북극 지역의 해빙 면적이 감소되는 경향이 있음을 알 수 있다. 아래의 오른쪽 그래프는 1979부터 2016년까지 남극 지역의 해빙 면적을 나타낸 것이다. 2014년까지는 남극 지역에서 해빙 면적의 감소 경향은 보이지 않았지만, 이후 크게 감소하였다.

1-3. 산악 빙하도 감소하고 있다.

아래의 그래프는 1980~2017년 사이에 세계의 빙하의 무게가 얼마나 변했는가를 보여주는 그래프이다. 막대 그래프는 전년부터 빙하의 무게의 증감량을 나타내고, 붉은색 선은 해가 지남에 따라 증감량을 합해나간 수치를 나타내는 것이다. 2000년 전후를 기점으로 산악 빙하가 감소하는 속도가 점점 가속화되고 있다는 사실을 알 수 있다.

2. 지구 온난화의 원인

지금까지는 지구 온난화가 확실하게 일어나고 있음을 보았다. 그러면 지구 온난화를 일으키는 원인은 무엇일까? 기후가 변동하는 메커니즘과 지구의 역사를 살펴보면서, 현재 일어나고 있는 '지구 온난화'의 원인에 대해 알아보자.

2-1. 지구의 표면 온도

- 태양 복사: 지구의 표면 온도를 좌우하는 가장 중요한 요인은 당연히 '태양(sun)'이다. 태양은 '핵융합 반응'에 의해 고온을 유지하는데, 이 과정에서 빛을 내보낸다. 이 태양빛이 지구를 내리쬐며 지구를 데우는데, 이것이 바로 '태양 복사 에너지(Solar-Radiation Energy)'이다.

- 반사율: 하지만 지구가 모든 '태양 복사 에너지'를 흡수하는 것은 아니다. '태양 복사 에너지'는 반사에 의해 어느 정도 우주로 다시 빠져나간다. 이때의 '반사율'도 지구의 표면 온도를 좌우하는 중요한 요인이다. 반사분을 뺀 태양 복사가 지구에 닿으면 지구 표면이 데워진다. 여기에서 알 수 있는 중요한 사실은, 고온의 태양이 빛을 방출하는 것과 마찬가지로, 데워진 지구도 우주에 대해 빛을 방출한다는 점이다. 하지만 지구가 내보내는 빛은 '가시광선'은 아니고 우리 눈에 보이지 않는 '적외선'이다. '적외선'으로서 지구에서 우주로 달아나는 에너지를 '지구 복사'라고 한다.

그리고 '태양 복사(Solar Radiation)'와 '지구 복사(Earth Radiation)'에 균형이 잡혔을 때, 지구 표면의 온도가 일정하게 유지된다. 대기의 작용을 고려하지 않고(온실 효과를 생각하지 않고), 그 온도를 단순하게 계산하면 -18℃라는 수치가 나온다.

위에서 설명한 지구 에너지의 '수입과 지출'에 관한 계산을 처음으로 한 사람은 열 전문가였던 프랑스의 수학자 '조제프 푸리에(Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768~1830)'였다. 그는 실제로 지구가 따뜻한 이유는 '우주로 달아나야 할 지구 복사를 대기가 흡수하고 있기 때문'이라고 생각했다. 이것이 바로 '온실 효과'의 발견이다. 지구에는 대기가 있으며, 그 안에는 '이산화탄소(CO2)' 등의 '온실 가스'가 포함되어 있다. 온실가스는 태양으로부터 오는 가시광선을 흡수하지 않지만, 지구에서 나오는 '적외선'은 흡수한다. 그리고 흡수한 적외선을 다시 사방팔방으로 다시 방출한다. 이 '재복사'에 의해 지구 표면은 더욱 뜨거워지고, 이 일이 되풀이 되어 온실 효과가 생긴다. 그 결과, 지구의 표면 온도는 14℃로 유지된다. 이 메커니즘을 근거로 생각하면, 지구 온난화의 원인으로 의심되는 것은 다음의 세 가지다. 하나는 '태양 복사가 강해졌을 가능성', '반사율이 낮아졌을 가능성', '온실효과가 강해졌을 가능성'이다. 지금부터는 이 세 가지 가능성에 대해서 살펴보고, '지구 온난화'의 원인이 무엇인지 알아보자.

2-2. 태양 복사의 변화

과거와 비교했을 때 태양 복사의 양이 변했을 가능성이 있을까? 사실 지구가 탄생하기 전의 태양은 지구보다 30% 정도 어두웠다고 한다. 항성의 진화를 설명하는 이론에서는, 태양이 지금보다 지금보다 작았다고 보기 때문이다.

그런데 사실 태양의 활동은 수십억 년 단위의 변화뿐만 아니라, 수십 년이라는 짧은 시간 단위에서도 변한다. 태양의 표면에는 '흑점(Sunspot)'이라는 얼룩이 있는데, 이 흑점의 수가 11년 주기로 늘었다가 줄어들기를 반복한다. 흑점의 수가 많아지면 태양 복사가 강해지고, 흑점의 수가 적어지면 태양 복사가 약해진다. 증감의 폭은 약 0.1% 정도라고 한다. 태양의 활동에는 흑점의 활동 이외에도 약 22년 주기, 80~90년 주기, 약 200년 주기 등의 활동이 알려져 있다. 하지만 아직 변동의 자세한 메커니즘은 모른다.

지구와 태양의 위치 관계도 태양 복사의 양을 변동시키는 요인이 된다. 사실 지구의 공전 궤도는 일정한 타원이 아니고, 목성 등의 중력의 영향으로 변형된다. 세르비아의 천문학자 '밀루틴 밀라코비치(Milutin Milankobvitch, 1879~1958)'는 치밀한 계산을 통해 그 변형 주기가 수십만 년이라는 것을 알아냈다. 또 지구의 자전축의 기울기나 방향도 각각 수만 년 주기로 변한다는 것도 규명했다. 그리고 이 현상들이 합쳐져 지구에 도달하는 '태양 복사(Solar Radiation)'의 양을 복잡하게 변동시킬 것이라고 생각했다. 이 변동 주기를 '밀란코비치 사이클(Milankovitch cycles)'이라고 한다.

2-3. 반사율의 변화

지표면에 도달하는 '태양 복사'의 양은 지구의 자연 현상에 의해서도 변한다.

- 우산 효과: 예컨대 화산 활동은 태양빛의 반사율을 변화시킨다. 화산의 분화에는 '에어로솔(Aerosol)'이라고 불리는 미립자가 포함되어 있는데, 에어로솔이 성층권에 퍼지면 태양빛을 반사하기 때문에 지표면에 도달하는 태양 복사가 줄어들게 된다. 이것을 '우산 효과(umbrella effect)'라고 한다. 우산 효과는 지표면의 기온을 떨어뜨린다. 1783년, 아이슬란드에 있는 '라키(Laki)' 화산의 분화에 의해 에어로솔이 성층권까지 도달해 유럽 등에 '냉해'를 가져왔다고 한다. '냉해(Cold-weather damage)'란 저기온으로 인해 식물에 장해를 일으키는 현상을 말한다. 최근에는 1991년, 필리핀의 피나투보 화산 분화에 의해 일사량이 감소했다.

- 눈이나 얼음: '눈(Snow)'이나 '얼음(Ice)'도 태양빛의 반사율을 높인다. 지구가 추워지면 얼음이 늘어나고, 얼음이 늘어나면 태양빛의 반사율도 높아져 더 추워진다. 반대로 온난화에 의해 얼음이 줄어들면, 반사율이 내려가 온난화가 더욱 가속된다. 이처럼 변화를 확대하게 만드는 증폭 효과를 '양(+)의 피드백'이라고 한다. 반대로 변화에 브레이크를 거는 방향으로 작용하는 효과는 '음(-)의 피드백'이라고 한다.

2-4. 과거의 기온 변동

온도계로 계측된 기록이 남아 있는 것은 1850년 무렵 이후이다. 그러면 그보다 과거의 기온은 어떻게 알 수 있을까?

2-4-1. 화석

몇 억년 단위로 과거의 기온를 알 수 있는 단서가 되는 것은 '화석'이 있다. 예컨대, 현재 열대에 서식하는 것과 비슷한 식물이 극지에서 서식하고 있다는 사실을 화석을 통해 알았다면, 그 시대에는 지구 전체가 현재의 열대 정도로 따뜻했다고 추측할 수 있다. 이러한 분석을 통해 '중생대 백악기'의 지구는 현재보다 상당히 따뜻했다고 추측된다. 또 해저에 쌓인 '유공충(Foraminifera: 육질충강 유공충목에 속하는 원생동물군의 총칭)' 화석도 기온의 변동을 읽을 수 있는 단서가 된다.

2-4-2. 빙상

수십만 년 단위로 과거의 기온을 알 수 있는 단서가 되는 것은 남극이나 그린란드를 덮은 두꺼운 얼음인 '빙상'이 있다. 빙상은 수십만 년에 걸쳐 쌓인 눈으로 이루어져 있으므로, 빙상을 파 내려가면 수십만 년 전의 눈을 얻을 수 있다. 이것을 화학적으로 분석하면, '당시의 기온'과 당시의 대기 조성'을 알 수 있다. 과거의 정보를 조사하기 위해 빙상 내부에서 채취한 통 모양의 샘플을 '빙핵(Ice Core)'라고 한다. '빙핵'에서 과거의 기온을 아는 근거가 되는 것은 얼음에 포함된 산소의 '동위 원소'이다. '동위 원소'란 양성자의 수는 같고 중성자의 수만 다른, 즉 질량수가 다른 원자를 말한다. 산소에는 질량수 16, 17, 18의 동위 원소가 존재한다. 그리고 '물(H2O)'에는 '가벼운 산소(O16: 중성자 8개와 양성자 8개로 이루어진 산소)'로 만들어진 물과, '무거운 산소(O8: 중성자 10개와 양성자 10개로 이루어진 산소)'로 만들어진 물이 있다. 보통 물속에는 가벼운 물이 많고, 무거운 물은 미미한 양밖에 없지만, 기온이 높을수록 바닷물에서 증발한 수증기에 포함되는 무거운 물의 비율이 높아진다. 그래서 온난한 시기일수록, 비나 눈에 포함되는 무거운 물의 비율도 높아진다. 그래서 남극이나 그린란드의 빙상에서 파낸 '빙핵'에 포함된 무거운 물의 비율을 조사하면 과거의 기온을 추정할 수 있다. 뿐만 아니라, 빙상 속에 갇혀 있던 대기의 기포를 분석하면 과거의 대기 조성도 알 수 있다.

2-4-3. 나무의 나이테

천 년 단위로 과거의 기온를 알 수 있는 단서가 되는 것은 '나무의 나이테'가 있다. 기온이나 일사량은 나무가 1년에 성장하는 정도를 결정하는 중요한 요소가 된다. 사실 '나무의 나이테' 뿐만 아니라 조개 껍데기, 유공충 등 자연계에 있는 다양한 재료가 1000년 단위의 기온 변화를 추측하는 단서가 된다. '산호'라는 생물은 환경만 지속된다면 지속적으로 성장하고 번식하며, 따로 수명을 측정 가능할 수 있는 생물이 아니다. 산호는 바다 속에서 환경이 변화하면 죽고 다시 생기고를 반복한다고 알려져 있다. 그런데 산호는 식물로 분류되지는 않지만, 산호에도 나이테에 해당하는 구조가 있다. 이것이 1000년 단위의 기후를 알 수 있는 단서가 된다.

다양한 분석 결과를 종합한 결과, 과거 1300년 동안 '온화한 온난기'와 '온화한 한랭기'가 1회씩 있었다는 사실이 밝혀졌다. 온화한 온난기는 10~14세기에 걸쳐 주로 북반구에 찾아왔다. 이것은 유럽에 역사에 남은 '중세의 온난기'와 일치한다. 14~17세기에는, 주로 북반구에서 비교적 한랭한 시대를 맞게 되었다. 일반적으로 '소빙기'라고 불리는 시대이다. 이처럼 온화한 변동을 보이지만, 약 1300년 전부터 18세기 까지는 지구의 기온이 대게 안정되어 있었다고 생각된다. 하지만 이후 지구의 기온은 급상승해, 현재와 같은 상태가 되었다. 분석 결과, 과거 1300년 동안에는 현재가 가장 따뜻한 시대였다.

그러면 과거에 온난한 시대가 반복되었음에도 불구하고, 현재의 온난화가 문제가 되는 이유는 무엇 때문일까? 가장 큰 이유는 온난화의 속도이다. 과거 빙기에서 간빙기를 향할 때는 크다고 해도 100년당 0.1℃ 정도의 속도였다. 하지만 현재 일어나고 있는 온난화의 속도는 IPCC 제4차 보고서에 따르면 100년에 0.74℃이다. 현재 일어나고 있는 지구 온난화는 과거에 볼 수 없을 정도의 빠른 속도로 진행되고 있다.

2-4-4. 과거 지구는 온난화와 한랭화를 여러 번 되풀이해 왔다.

지금까지의 연구를 통해, 과거 50만 년 동한 온난한 시대와 한랭한 시대가 5회 정도 되풀이되었다는 사실이 밝혀졌다. 이 가운데 한랭한 시대를 '빙기(Glacial Age)'라 하고, 온난한 시대를 '간빙기(Interglacial Epoch: 빙기와 다음 빙기 사이에 있는 기간)'라고 한다. 이 사이클은 위에서 말한' 밀라코비치 사이클'과도 어느 정도 일치한다. 가장 최근의 '빙기'는 약 2만 년 전에 끝났다. 그 뒤 지구는 약 5℃의 온난화를 거쳐, 1만 년 정도 전에 현재의 간빙기가 시작되었다. 약 1만 년 전부터는 지구의 기온이 비교적 안정되었다. 인류는 이렇게 안정된 기후를 배경으로 해서, 다양한 문명을 발전시킬 수 있었다.

2-5. 온실 가스

지금까지 살펴본 것처럼 지구에는 자연 현상에 의해 온난화와 한랭화가 찾아온다. 하지만 지구의 기온을 변화시키는 요인에는 '온실 효과의 변화'도 있다. 19세기 전반에 '조제프 푸리에(Jean-Baptiste Joseph Fourier)'가 '온실 효과'에 대해 발견한 이후, '온실 효과'에 대한 여러 사실이 밝혀졌다. 영국의 물리학자 '존 틴들(John Tyndall, 1820~1893)'은 '수증기(H2O)', '이산화탄소(CO2)', '메탄(CH4)' 등의 기체가 적외선의 에너지를 흡수한다는 사실을 깨달았다. 지금은 이러한 기체를 '온실 가스'라고 한다.

온실 가스에는 '이산화탄소(CO2)', '수증기(H2O)', '메탄(CH4)', 'N2O(아산화질소)', '수소불화탄소(HFCs)', '과불화탄소(PFCs)', '육불화황(SF6)', '삼불화질소(NF3)' 등이 있다. 그러면 '온실 가스'는 왜 '적외선'을 흡수할까? '적외선'은 '전자기파'의 일종이다. 전자기파는 '전기적인 치우침을 가지는 입자'를 진동시키는 작용을 한다. 예컨대, '마이크로파(Microwave)'는 물 분자를 진동시켜 열을 발생시킨다.

CO2 분자는 기본적으로 전기적인 치우침을 가지고 있지 않은 분자이다. 하지만 극히 작은 전기적인 치우침이 일시적으로 생기는 일이 있다. 그래서 CO2가 전자기파를 받으면 CO2 분자가 가지는 두 곳의 'C와 O의 결합 부분'이 스프링처럼 신축하거나 구부러진다. 그 결과, CO2가 진동해서 열이 발생한다. 이러한 진동을 유발할 수 있는 전자기파는 '적외선'뿐이다. '적외선'을 쬐었을 때 늘거나 줄거나 구부러지는 것은 CO2 분자가 가지는 'C와 O', H2O 분자가 가지는 'H와 O'처럼 다른 종류의 원자를 잇는 결합 부분이다. 예컨대 'N2(질소)'나 'O2(산소)'처럼 한 종류의 원자만으로 된 분자는 적외선을 쬐어도 아무런 일이 일어나지 않는다. 이것이 N2나 O2가 온실 가스가 아닌 이유이다.

2-6. 이산화탄소의 배출

스웨덴의 화학자 '스반테 아레니우스(Svante Arrhenius, 1859~1927)'는 1896년, 온실 가스와 지구 온난화의 관계에 대한 논문 하나를 발표하였다. 그는 이 논문에서 인간의 활동 때문에 배출되는 CO2가 대기 중의 CO2 농도를 상승시킬 가능성이 있다고 주장하였다. 그리고 계산을 통해, 'CO2가 2배로 증가한다면 기온이 5℃ 상승할 것이다.'라고도 주장하였다. 하지만 이 주장은 오랫동안 주목받지 못했다. 인간의 활동이 COO2 농도를 크게 변화시킨다고 보기 어렵다고 생각하는 사람들이 많았기 때문이다.

하지만 이후 상황을 뒤집는 큰 발견이 있었다. 미국 캘리포니아 대학의 '찰스 킬링(C, Keeling, 1928~2005)'이 하와이 섬 마우나로아 산에서 1958년부터 관측을 해서, 실제로 대기 중의 CO₂ 농도가 해마다 증가하고 있다는 사실을 보고한 것이다. 이렇게 해서, 대기 중의 CO₂ 농도가 급상승하고 있다는 사실이 알려졌다. 그 자료에는 이산화탄소의 농도가 해마다 상송하고 있는 경향이 뚜렷이 나타난다. 또 과거 대기 중에서 이산화탄소 농도가 변동한 것은 남극의 빙상 핵에 보존된 공기 속의 이산화탄소를 측정해서 알 수 있다.

또 'IPCC'의 제6차 보고서에 따르면, 2019년 시점의 CO₂ 농도는 410ppm으로 산업혁명 이전의 수치인 280ppm에 비해 약 46% 증가했다고 한다. 410ppm은 공기를 구성하는 기체 분자 100만 개 가운데 410개를 CO₂ 분자가 차지하고 있음을 의미한다.

2-7. 최근 100년 사이에 일어난 지구 온난화의 원인

그러면 지금까지 살펴본 다양한 요인 가운데, 최근 100년 사이에 일어난 지구 온난화의 원인은 무엇일까?

- 태양 복사량: 먼저 최근 100년간 태양의 복사량을 살펴보자. 관측 결과에 따르면, 11년을 주기로 증감하면서 완만하게 증가하고 있다. 따라서 태양 복사량은 최근 100년간의 온난화에 영향을 주었을 가능성이 있다.

- 화산 활동: 화산 활동은 우산 효과를 가져오고, 지구를 차갑게 하는 요인이 된다. 20세기는 대규모 분화가 비교적 적은 시기였다. 따라서 화산 활동의 저하도 최근 100년 사이에 일어난 온난화에 기여했을 가능성이 있다.

그러면 이런 자연적인 요인만으로 최근 100년간의 온난화를 설명할 수 있을까? 이를 알아보기 위해 '컴퓨터 시뮬레이션'에 의한 '기온 변동 재현 실험'이 진행되었다. 자연적 요인만을 감안해 재현했을 때는 20세기 전반에 대해 관측한 패턴과 꽤 높은 정밀도로 일치했다. 하지만 20세기 후반부터 현재까지의 급격한 기온 상승은 재현되지 않았다. 하지만 CO₂를 비롯한 온실 가스의 상승 등 인간 활동 때문에 생긴 요인을 고려하면, 컴퓨터가 재현한 결과와 매우 잘 일치했다. 결론적으로, 1950년까지의 기후 변화는 화산 활동과 태양 복사량의 변화가 주요 원인이 된다고 말할 수 있지만, 20세기 중반 이후의 기후 변화는 높은 확률로 인간 활동 때문에 생긴 온실 가스의 증가가 원인이었다고 말할 수 있다.

지구는 하나밖에 없으므로, 지구 온난화의 원인을 알기 위해 CO2를 인위적으로 2배로 높이는 등의 실험을 할 수 없다. 그래서 슈퍼컴퓨터를 사용해 컴퓨터에 지구와 비슷한 환경을 만들어 재현하면서, 지구 온난화의 진행 상황이나 그 영향을 추정해나갈 수 있다.

3. 지구 온난화로 일어나는 일

3-1. 온난화 예측

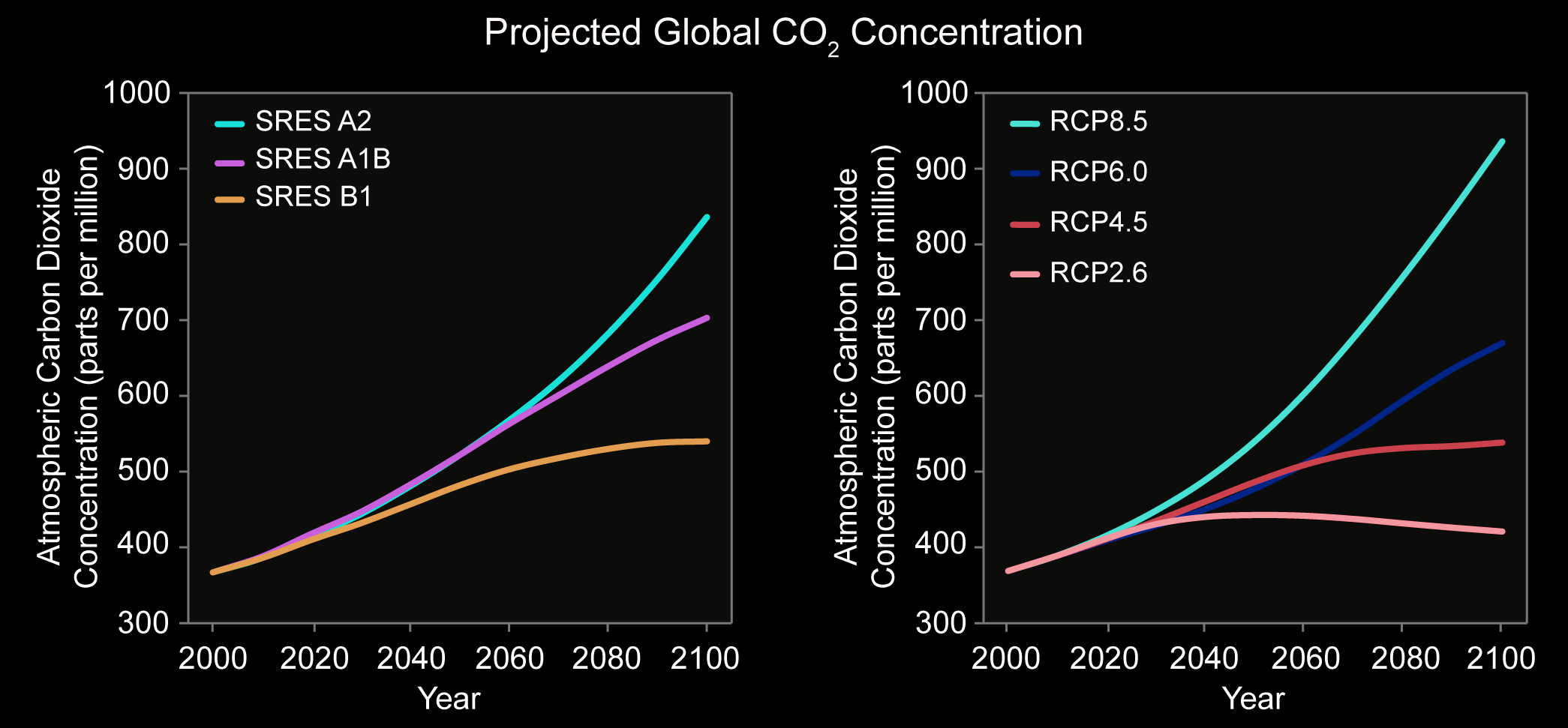

최근 50년간 온난화의 주요 원인이 '온실 가스'라면, 온실 가스가 계속 배출되는 한 온난화는 계속 진행될 것이다. 그러면 우리 인류는 앞으로 온실 가스를 얼마나 배출하게 될까? 인류의 선택에 따라 온실 가스 배출량은 크게 변할 것이다. 그래서 'IPCC'에서는 온실 가스 배출량에 대한 다음과 같은 몇 가지 시나리오를 설정했다.

- 다원화 사회(A2 시나리오): 배출량이 증가 일로를 달림

- 밸런스형 사회(A1B 시나리오): 21세기 중반에 피크를 찍은 뒤 감소

- 순환형 사회(B1 시나리오): 밸런스형 사회보다 더욱 배출량이 적음

- 화석 연료 의존 사회(A1Fl 시나리오): 현재처럼 화석 연료에 계속 의존하여 경제 성장을 함

이 몇 가지 시나리오에 근거한 상승 온도는 슈퍼컴퓨터로 계산되었고, 그 결과는 온실 가스의 배출량에 따라 앞으로의 온난화 정도가 크게 변한다고 예측되었다. 배출량이 가장 적은 '순환형 사회(B1)'에서는 '1.8℃(가능성이 높은 예측폭 1.1~2.9℃)'로 추측되었다. 배출량이 중간 정도인 '밸런스형 사회(A1B)'에서는 2.8℃(1.7~4.4℃), 배출량이 계속 증가하는 '다원화 사회(A2)'에서는 '3.4℃(2.0~5.4℃)'로 예측되었다. 또 지금처럼 화석 연료에 계속 의존하는 '화석 연료 의존 사회(A1Fl)'에서는 금세기 중의 기온 상승 폭이 '4.0℃(2.4~6.4℃)'에 이른다고 예측되었다.

3-2. 온난화의 지역차

현재까지의 기온 상승폭은 지역에 따라 크게 다르다. 마찬가지로, 장래의 기온 상승폭도 지역에 크게 달라진다. 온난화가 가장 심하게 일어날 것으로 예측되는 곳은 북반구의 고위도 지방이다. 그 이유는 온난화로 인해 북극해의 얼음이 녹으면, 태양빛의 반사율이 떨어져 바다가 더욱 더워지는 '양의 피드백'이 일어나기 때문이다. 현재에는 사계절 내내 녹지 않는 북극해의 얼음이, 21세기 후반이면 매년 여름마다 완전히 사라질 것으로 예측되었다.

반면 남극해와 북대서양은 온난화의 정도가 비교적 낮을 것으로 예측되지만, 그 메커니즘은 자세히는 모른다. 또 바다보다 육지에서 심한 온난화가 예측된다. 그 이유는 바닷물이 육지에 비해 쉽게 뜨거워지거나 차가워지지 않는 성질을 가지고 있기 때문인 것으로 보인다.

3-3. 해수면 상승

20세기에 해수면은 평균 17cm 상승했다. 그러면 21세기에 해수면을 얼마나 높아질까? 그리고 IPCC의 제4차 보고서에서는 21세기 중에 해수면이 18~59cm 상승할 것으로 예측했다. 해수면 상승은 육지 침수의 위험성을 높이는데, 특히 위험한 곳은 '투발루(Tuvalu)'나 '몰디브(Maldives)' 등의 섬이나 아시아에서는 중국 상하이가 있는 '양쯔 강 삼각주', 타이 방콕에 있는 '차오프라야 삼각주', 인도 '콜카타(Kolkata)'가 있는 '갠지스 삼각주' 등의 지역이다. 특히 인도 남서쪽 인도양에 위치한 섬나라 '몰디브'는 예측을 웃도는 해수면이 1m 상승하게 되면 국토의 약 80%가 수몰된다. IPCC의 제4차 보고서에서는 온난화에 의한 해수면 상승에 따라, 고조 때 범람에 의해 피해를 받는 인구가 2080년대까지 수백만 명 증가할 가능성이 있다고 한다.

3-4. '지구 온난화'와 '건강'

지구의 기온은 인간의 건강과도 밀접한 관계를 가지고 있다. 요즘도 고위도 지역에서는 추위 때문에 목숨을 잃는 사람이 적지 않다. 이러한 사망자는 온난화가 진행됨에 따라 줄어들 가능성이 있다.

- 감염병 위험 지역의 확대: 반대로 우려되는 점도 있다. 말라리아, 뎅기열, 서나일열, 일본뇌염 등은 모두 모기가 병원체를 옮기는 질병이다. 그런데 온난화가 진행됨에 따라 이런 모기들이 활동하는 지역이 더 확대될 것으로 생각된다. 즉, '감염증의 위험 지역'이 변할 수 있다. 예컨대 말라리아를 옮기는 '학질모기'는 현재 주로 적도 부근에 분포되어 있지만, 온난화에 따라 그 서식지가 북아메리카 등의 중위도 지역으로 확대될지도 모른다. 2021년 현재에는 매년 3.5~5억 명이 말라리아에 감염되고 있다고 한다. 2001년 영국의 '이스트앵글리아 대학(University of East Anglia)'의 '마틴 패리(Martin Parry)' 박사팀은 1990년 수준에서 0.8℃ 상승하면, 말라리아 감염자가 1~2억 명 증가될 것으로 예측했다. 또 물이 매개하는 질병인 '콜레라(cholera: 콜레라균에 의해 일어나는 소화기계의 전염병)'도 온난화에 따라 확대될 것으로 생각된다. 콜레라의 병원균인 콜레라는 바다에 떠도는 '플랑크톤(plankton)'과 공생하는데, 바닷물 온도 상승으로 플랑크톤의 증식이 활발해지면 콜레라균도 늘 것으로 예상되기 때문이다.

- 열사병 증가: '열사병(Heat Stroke)'이란 고온 다습 등에 의해 일어나는 증상을 통틀어 일컫는 말이다. 증상에 따라 '열실신, '열피로', '열경련', '열사병'으로 나누어지며, 중증이 되면 사망하는 경우도 있다. 또 열 스트레스에 의한 사망 위험 증가도 염려된다.

3-5. '지구 온난화'와 '물 부족 문제'

인간에게는 물이 꼭 필요하다. 인간은 물을 마셔야 하며, 그보다 훨씬 많은 양의 물을 농업과 공업에 쓰고 있다. 인간은 이러한 민물을 하천이나 지하수에서 얻고 있다. 그런데 지구 온난화가 세계의 민물의 유량을 변화시킨다. 지구 온난화는 바닷물의 온도를 상승시키고, 바다에서의 증발량을 증발시킨다. 이렇게 증발된 물은 구름이 되고, 비가 되어 바다나 육지에 내린다. 이에 따라 북반구의 고위도 지역이나 일부 중위도 지역에서는 온난화에 의해 연간 강수량이 늘어나고 하천의 유량이 증가하게 된다.

하지만 지구 온난화 때문에 건조해지는 지역도 있다. 유럽이나 아프리카의 지중해 연안, 미국의 서부, 오스트레일리아 남부 등은 강수량이 줄고, 하천 유량도 감소할 것으로 예측된다. 이 지역들에서는 21세기 중반까지 이용할 수 있느 물이 10~30% 줄어들 것으로 예상된다. 이에 따라 농업용수 등이 부족해질 수도 있다. 'IPCC'의 제4차 보고서에서는 2050년까지 온난화에 따라, 아시아에서만 10억 명 이상이 새로 물 부족을 겪는다고 지적했다. 또 온도가 2℃상승하면, 2080년대까지 전세계에서 새로 30억 명이 물 부족을 겪을 것으로 예측했다.

3-6. '지구 온난화'와 농작물 생산량

지구가 온난화되면, 농작물에 따라서는 재배하기 적당한 지역이 고위도로 이동하게 된다. 북유럽이나 러시아, 캐나다 등의 고위도 지역에서는 그때까지 농업에 적합하지 않았던 지역에서 농업을 하게 될 것으로 보인다. 동북아시아에서도 쌀 재배에 적합한 지역이 북쪽으로 이동하리라 예측된다.

농작물의 생산량은 기온뿐만 아니라 CO₂의 영향도 받는다. 광합성의 재료가 물과 CO₂이기 때문에, CO₂가 증가하면, 식물의 광합성 양이 많아진다 이것을 CO₂에 의한 '거름주기 효과'라고 한다. '거름주기 효과'의 효과를 살리기 위해서는 CO₂의 증가에 따라 '인(P)' 등의 영양 성분이나 물의 공급도 늘려줘야 한다. 그래서 충분한 '관개(물을 인공적으로 농지에 공급해 주는 일)'나 화학 비료의 공급을 할 수 있는 농가나 지역이 아니라면, CO₂에 의한 거름주기 효과의 혜택을 받을 수는 없다.

'IPCC'의 '제4차 보고서'에서는 이런 것들을 종합해 다음과 같은 예측을 할 수 있었다. '지구의 평균기온이 1~3℃ 상승하면, 세계적으로 식량 생산 가능량이 증가하지만, 3℃ 이상 증가하면 세계의 식량 생산 가능량이 감소할 것으로 예측된다. 하지만 건기가 있는 열대 지역 중에는 1~2℃의 온난화가 진행되는 것만으로도, 농작물 생산이 감소할 것으로 예측된다.'

3-7. '지구 온난화'와 어획량 감소

NASA는 위성 데이터를 토대로 '해수면이 높아지면, 바다 생태계의 토대인 식물 플랑크톤의 양이 적어지는 경향이 있다'라는 조사 결과를 발표했다. 식물 플랑크톤은 왜 줄어들까? 식물 플랑크톤은 광합성을 통해 유기물을 만드는데, 광합성에 사용되는 것은 대기 중에서 바닷물에 녹은 이산화탄소다. 이 유기물은 동물 플랑크톤의 먹이가 되고, 동물 플랑크톤은 물고기 등에게 먹힌다. 그리고 이들 생물의 시체는 바다 깊이 가라앉아, 탄소가 깊은 바다로 옮겨진다. 이러한 탄소의 수송을 '생물 펌프(Biological Pump)'라고 한다.

이 영양분은 심층수가 올라오는 '용승'이라는 현상이 일어나는 곳이나 산바람 등으로 일어나는 바닷물의 혼합에 의해 다시 표층으로 운반되어 식물 플랑크톤에게 공급된다. 하지만 해수면 수온이 상승해서 표층수와 심층수의 온도차가 커지면 바닷물은 섞이기 어려워져, 심층의 영양분이 표층에 잘 공급되지 않는다. 식물 플랑크톤이 감소하는 이유는 이렇게 해서 영양분 공급이 줄어들기 때문인 것으로 생각된다. '식물 플랑크톤의 감소'는 '어획량 감소'로 이어진다.

3-8. '지구 온난화'와 '대절멸'

생물은 자신에게 적합한 기온이나 수온에서 산다. 따라서 지구가 온난화되면, 더 위도가 높은 곳이나 표고가 높은 지역으로 이동해야 한다. 하지만 모든 생물이 온난화에 맞춰 이동할 수 있는 것은 아니다. 예컨대 식물은 새나 나비처럼 이동을 할 수 없어, 성장이 느린 산림들은 급격한 온난화에 적응하지 못할 수도 있다. 식물이 살아남지 못하면, 그것을 먹는 동물도 살아남을 수 없다. 그리고 이미 극한의 높은 위도나 표고에서 살고 있는 동식물은 도망갈 곳도 없다. 그래서 북극권이나 고산의 생태계가 지구 온난화에 의해 가장 먼저 심각한 영향을 받을 것으로 생각된다.

지구 온난화는 바다의 생태계에도 큰 영향을 끼칠 것이다. 대기 중의 CO₂ 농도가 증가하면서 일어나는 바닷물의 산성화는, '탄산칼슘(CaCO₃)'으로 하는 산호나 플랑크톤의 골격을 녹인다. 이들은 바다의 생태계를 지탱하는 생물인데, 이들을 잃게 되면 다른 생물들도 살아남기 어려워진다. 'IPCC'의 '제4차 보고서'에서는, 1.5~2.5℃가 상승할 경우, 전체 생물종의 20~30%가 멸종 위기에 처하고, 4℃ 넘게 상승하면, 전체 생물종의 40%가 멸종 위기를 맞는다고 예측했다.

3-9. 해양 대순환의 정지

바다에는 얕은 곳의 '표층수(surface layer water)'와 차가운 '심층수(deep water)'가 있다. 이 '표층수'와 '심층수'는 약 2000년에 지구를 한 바퀴 돌고 있는데, 이것이 바로 '해양 대순환'으로 루트는 아래의 그림과 같다. '태평양(Pacific Ocean)'이나 '인도양(Indian Ocean)'의 '따뜻한 표층수'는 서쪽으로 흘러 남아프리카를 돌아 '대서양(Atlantic Ocean)'으로 북상한다. 그린란드 난바다까지 오면, 남쪽 바다에서 흘러온 표층수는 원래 염분이 높고, 차가운 데다가 더 무거워지기 때문에 가라 않는다. 이렇게 심층수가 되면, 대서양을 남하해 태평양이나 인도양으로 되돌아간다.

우려되는 것은, 그린란드 난바다의 온난화에 의해 표층수가 차가워지지 않아 침강 속도가 낮아지는 일이다. 또 북극해나 그린란드의 얼음이 녹아 민물이 유입되면 바닷물의 염분 농도가 낮아진다. 그 결과 바닷물은 가벼워지고, 침강 속도 역시 낮아질 가능성이 있다. IPCC의 제4차 보고서에서는 '대서양의 해양 순환은 21세기 말까지 25% 정도 약해질 가능성이 있고, 해양의 생태계 등도 변화시킬 가능성이 있다'라고 말한다. 해양 대순환은 세계의 기후에서 중요한 역할을 하는데, 해양 대순환이 정지하면 세계의 기후가 파국적인 대변동이 일어날 것이라는 의견도 있다.

4. 지구 온난화에 대한 국제적 대책

지구 온난화에 대한 위기감이 전 세계적으로 커짐에 따라, 1988년에는 'IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change: 기후 변동에 관한 정부 간 패널)'이 설립됐다. 'IPCC'는 지구 온난화 등의 기후 변화와 관련된 전 지구적 위험을 평가하고, 국제적 대책을 마련하기 위해 '세계기상기구(WMO)'와 '유엔환경계획(UNEP)'이 공동으로 설립한 '유엔(UN)' 산하 국제 협의체이다.

4-1. 기후변화 평가 보고서

'IPCC'는 '평가 보고서'를 지금까지 6회 정리해서 공표했다. 1990년 제1차 평가 보고서, 1995년 제2차 평가 보고서, 2001년 제3차 평가 보고서, 제4차 평가 보고서, 2013~2014년에 걸쳐 단계적으로 공표된 '제5차 평가 보고서'를 발표하며, 최신 과학 자료를 정밀이 검토하여 향후 기후변화 위기 및 영향까지 전망했다.

2021년부터는 제6차 평가 보고서가 발표되었으며, 2021년 8월 9일에 발표된 것은 정확히는 '제1실무그룹'의 보고 내용이다. 기후변화의 영향, 적응, 취약성을 연구하는 '제2실무그룹(WGⅡ)'의 보고서와 기후변화의 완화와 감축 방안을 연구하는 '제3실무그룹(WG Ⅲ)'의 보고서 내용까지 포함하는 '종합 보고서'는 2022년 9월에 최종 발표될 예정이다. 그중 '제1실무그룹(WGⅠ)'의 보고서는 향후 작성되는 보고서의 근간이 된다.

4-2. 기후변화 협약

전 세계의 과학자가 참여하여 발간하는 'IPCC 평가 보고서(AR: Assessment Report)'는 기후변화의 과학적 근거와 정책방향을 제시하고 '유엔기후변화협약(UNFCCC)'에서 정부 간 협상의 근거자료로 활용된다.

- 제1차 평가 보고서('90) → 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택('92)

- 제2차 평가 보고서('95) → 교토의정서 채택('97)

- 제4차 평가 보고서('07) → 기후변화 심각성 전파 공로로 노벨평화상 수상(엘 고어 공동 수상)

- 제5차 평가 보고서('14) → 파리협정 채택('15)

- 제6차 평가 보고서('22) → ?

특히 2007년에 공표되었던 제4차 평가 보고서는 2009년 12월, '기후변화협약 제15회 당사국 총회'에서 정리된 국제적 합의의 판단 근거가 되었다. 이 합의에서는 '지구의 평균 기온 상승'을 산업혁명 전과 비교해 2℃ 미만으로 억제하려는 목표가 세워졌다.

이번 제6차 보고서의 가장 큰 특징 중 하나는 지구 온난화의 원인이 인간이라는 점을 명백히 했다는 점이다. 그 첫 번째 근거는 전례 없는 온실가스 농도 증가와 이산화탄소 누적 배출량이다. 온실 가스의 농도는 2019년 기준, 이산화탄소는 410ppm, 메탄은 1866ppb, 아산화질소는 332ppb었다. 참고로 산업혁명 이전의 이산화탄소 농도는 280ppm이었다고 한다. 지구 온난화를 발생시키는 효과가 가장 큰 '온실 기체'는 18세기 산업 혁명 이후에 인간의 활동으로 인해 배출된 '이산화탄소'였다.

4-3. 온실 가스를 얼마나 줄여야 하는가?

지구 평균 기온의 상승량은 배출된 이산화탄소의 합계량과 거의 비례한다. 즉, 이산화탄소를 배출할수록 지구의 평균 기온이 상승한다. 결국, 지구 평균 기온의 상승을 산업혁명 전에 비해 2℃ 미만으로 유지하고 싶다면, 앞으로 배출할 수 있는 이산화탄소의 양은 정해져 있는 것이다. IPCC에서 조사한 데이터에 의하면, 1870년 이후에 배출한 이산화탄소의 합계량이 대략 3000기가 톤에 이르면, 산업혁명이 시작되던 시기(1861년~1880년)'의 평균에 대한 기온 상승량이 약 2℃에 이른다. 즉, 2011년 시점에서 배출된 이산화탄소량이 대략 2000기가 톤이라고 계산하면, 앞으로 배출이 허용되는 이산화탄소의 양은 대략 1000기가 톤이라는 사실을 알 수 있다. 다음은 1000기가 톤의 이산화탄소를 어떤 속도로 배출하는가의 문제이다. 2050년까지 온실 가스의 연간 배출량을 2010년에 비해 40~70% 줄여야 한다는 것은, 2012년부터 2100년까지 배출되는 이산화탄소의 합계량을 89년 동안 대략 1000기가 톤으로 억제하기 위한 것이다.

그러면 2050년까지 온실 가스의 연간 배출량을 40% 이상 줄이는 일은 가능할까? 2014년도에 보고된 '제5차 평가 보고서'의 제3 실무그룹 보고서에 의하면 '제로 탄소 에너지' 및 '저탄소 에너지'의 공급 비율이 2050년까지 2010년의 3~4배 가까이 되어야 한다고 한다. '제로 탄소 에너지'란 '재생 가능 에너지(태양광 발전, 풍력 발전, 수력 발전)'이나 '원자력 에너지' 등 이산화탄소를 배출하지 않는 에너지를 말한다. '저탄소 에너지'란 '이산화탄소 포집(CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage)' 시스템을 갖춘 화석 에너지나 바이오 에너지 등 이산화탄소를 조금밖에 배출하지 않는 에너지를 말한다. 하지만 현실을 생각하면 '평균 기온의 상승을 본격적인 산업화 이전에 비해 1.5℃ 혹은 2℃ 이내로 억제한다.'는 '파리 협정(Paris Agreement)'의 목표를 달성하는 것은 힘들 것으로 보인다. 그래서 지금보다 훨씬 강력한 온난화 대책이 필요하다는 소리가 높아지고 있다. 화석 연료의 사용을 줄일 뿐만 아니라, 과학의 힘으로 직접적으로 온난화를 억제하자는 것이다. 구체적으로는 '이산화탄소 제거(CDR: Carbon Dioxide Removal)'과 '태양 복사 조정(SRM: Solar Radiation Modification)'이 온난화 대책으로 검토되고 있다.