0. 목차

- 우주 태양광 발전(SBSP)

- 우주 태양광 발전의 역사

- 우주에서 만든 전기는 어떻게 송전하는가?

- '우주 태양광 발전' 연구 개발 계획

- 해결해야 할 문제

1. 우주 태양광 발전(SBSP)

태양광 발전을 지상에서 할 때 가장 문제가 되는 것은 날씨이다. '태양 전지'에 도달하는 태양광이 구름에 가려지면 발전량은 당연히 낮아진다. 또, 구름이 없더라도 먼지와 대기가 태양광의 일부를 반사해버린다. 그래서 이러한 문제를 해결하기 위해, 구름의 영향이 없는 우주에 태양 전지를 쏘아 올려 거기서 발전하는 '우주 태양광 발전(SBSP: Space-Based Solar Power)' 계획이 이루어지고 있다.

'우주 태양광 발전'은 적도 36000km의 '정지 궤도(Geostationary Orbit)'에 태양 전지를 쏘아 올려서, 대규모 발전을 하려는 계획이다. 정지 궤도에서 태양광 발전을 하는 경우, 그 발전량은 지상에서 발전하는 경우의 약 10배가 된다. '정지 궤도'는 지구에서 보았을 때 항상 정지하고 있는 것처럼 보이는 궤도를 말한다. 또 '우주 태양광 발전'는 시간과 날씨에 좌우되지 않고, 많은 전력을 안정적으로 공급할 수 있으므로, 기본 전원의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 우주 태양광 발전의 역사

'우주 태양광 발전(SBPS)'의 가장 큰 문제점은 비용 문제이다. 대부분의 비용은 우주 에너지를 수집할 인공위성 제작에 들어간다. 태양 에너지를 직접 수거한다는 아이디어 자체는 물리학적으로 아무런 문제가 없지만, 공학적인 면과 경제적인 면에서 커다란 문제점을 안고 있다. 그러나 21세기 말이 되면 우주비행의 비용을 획기적으로 줄이는 기술이 개발되어 '우주 태양광 발전(SBPS)'을 실현시켜 줄 것이다.

'우주 태양광 발전'이 처음 제안된 것은 인간이 달에 가기 한 해 전인 1968년의 일이었다. 당시 국제 태양에너지학회 의장이었던 '피터 글레이저(Peter Glaser, 1923~2014)'는 현대 도시만 한 크기의 인공위성을 쏘아 올려 태양에너지를 수거한 후, 빔의 형태로 지구에 전송한다는 파격적인 아이디어를 제시했다. 하지만 당시에는 현실성이 떨어진다는 이유로 별다른 관심을 가지 못했다. 그 후 1979년에 NASA의 과학자들이 '피터 글레이저'의 제안을 심각하게 재검토했는데, 수천억 달러에 달하는 재원을 마련할 길이 없어서 또다시 포기하고 말았다.

그러나 우주항공기술이 꾸준히 발달하면서 NASA는 1995~2003년 동안 소규모의 연구비를 지원했다. 이 계획을 지지하는 사람들은 경제성이 있는 '우주 태양광 발전' 시스템 구축은 시간문제일 뿐이라고 주장했다. 뉴욕 대학교 물리학과 교수를 역임했던 '마틴 호퍼트(Martin Hoffert)'는 '우주 태양광 발전'은 '항구적이고 광역적이면서 폐기물을 방출하지 않는 최상의 전기 에너지원'이라고 했다.

3. 우주에서 만든 전기는 어떻게 송전하는가?

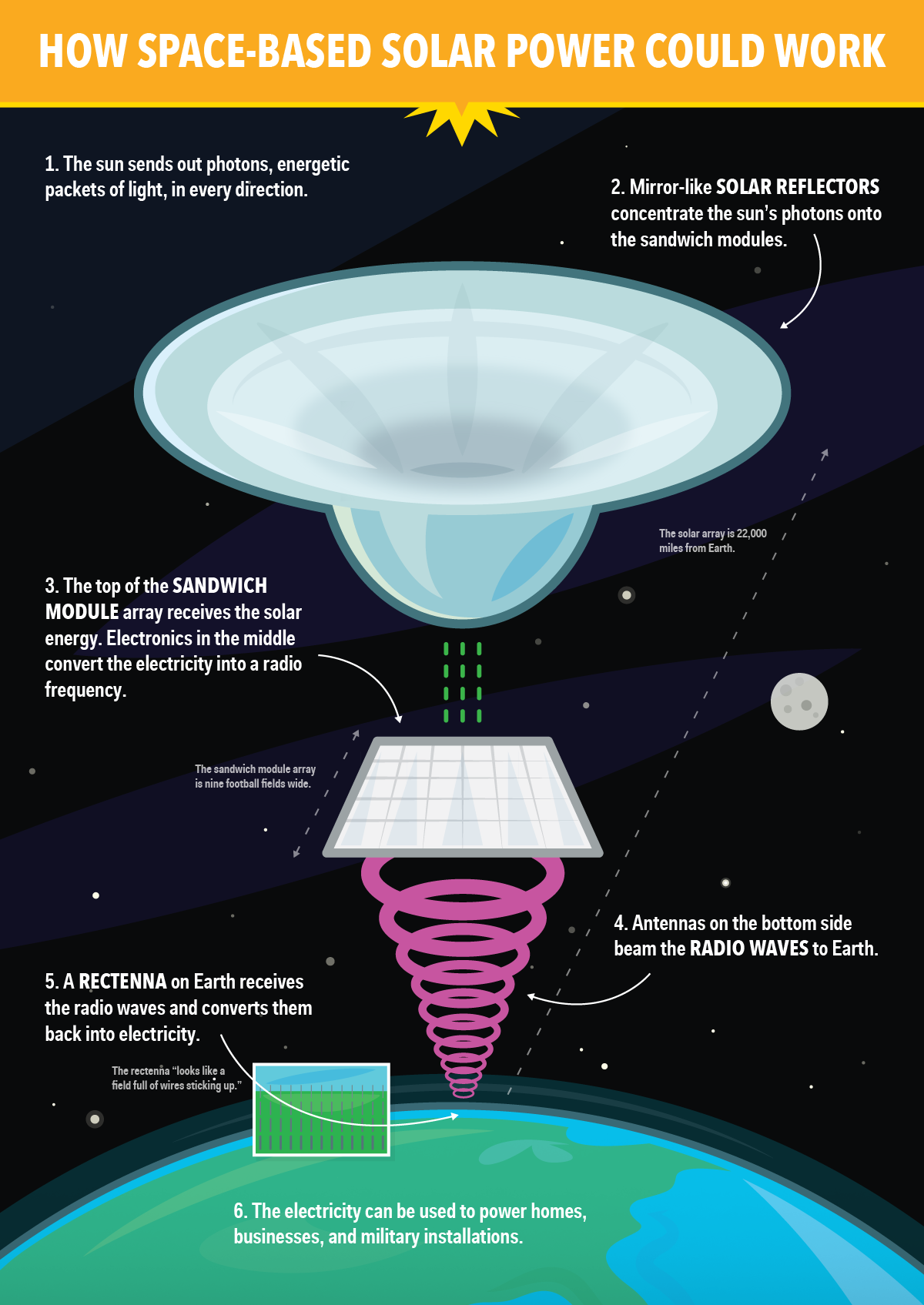

'우주 태양광 발전'의 기술적인 과제는 발전한 전력을 어떻게 지상으로 보내냐는 것이다. 36000km 상공까지 송전 케이블을 만들 수는 없다. 그래서 '우주 태양광 발전'에서는 발전한 전기를 전파로 바꾸어 지상의 '렉테나(Rectenna)'로 보내지고, 거기서 전기로 바꾸어 사용하는 방법을 채용할 예정이다. 사용할 전파로는 '마이크로파(Microwave)'와 '레이저(Laser)'가 후보로 고려되고 있다.

그런데 위성이 계속 움직이면 어렵게 움직이면, 어렵게 얻은 에너지를 지구의 특정 위치로 보내기가 어렵지 않을까? 방법이 있다. 인공위성을 지표면으로부터 35200km 떨어진 궤도에 올리면, 위성의 공전 속도와 지구의 자전 속도가 일치하여 지구에서 보면 위성이 항상 제자리에 떠 있는 것처럼 보인다. 이것을 '정지위성(geostationary satellite)'이라고 한다. 따라서 모든 위성을 정지궤도에 올리면, 한 지점에 집중적으로 에너지를 전송할 수 있다.

3-1. 마이크로파 유형

마이크로파는 구름이 있어도 그 영향을 거의 받지 않는다. 그래서 지상의 '렉테나(rectenna)'가 지상에 있어도 우주에서 송전된 전력의 97%는 지표면에 도달한다. 다만, 우주의 송전부에서 전력을 마이크로파로 변환할 때, 그리고 지상의 '렉테나(rectenna)'에서 마이크로파를 전력으로 변환할 때 각각 20% 정도의 변환 손실이 발생한다. 따라서 실제로 이용할 수 있는 것은 80%×80%로, 태양 전지가 만들어 낸 전력량의 약 64% 정도다. 이렇게 전력 손실이 일어나도 원래의 발전량이 지상에서의 약 10배이므로, 최종적으로 지상에서 같은 규모의 시설에서 발전했을 때보다 6배 이상의 전력을 얻을 수 있다.

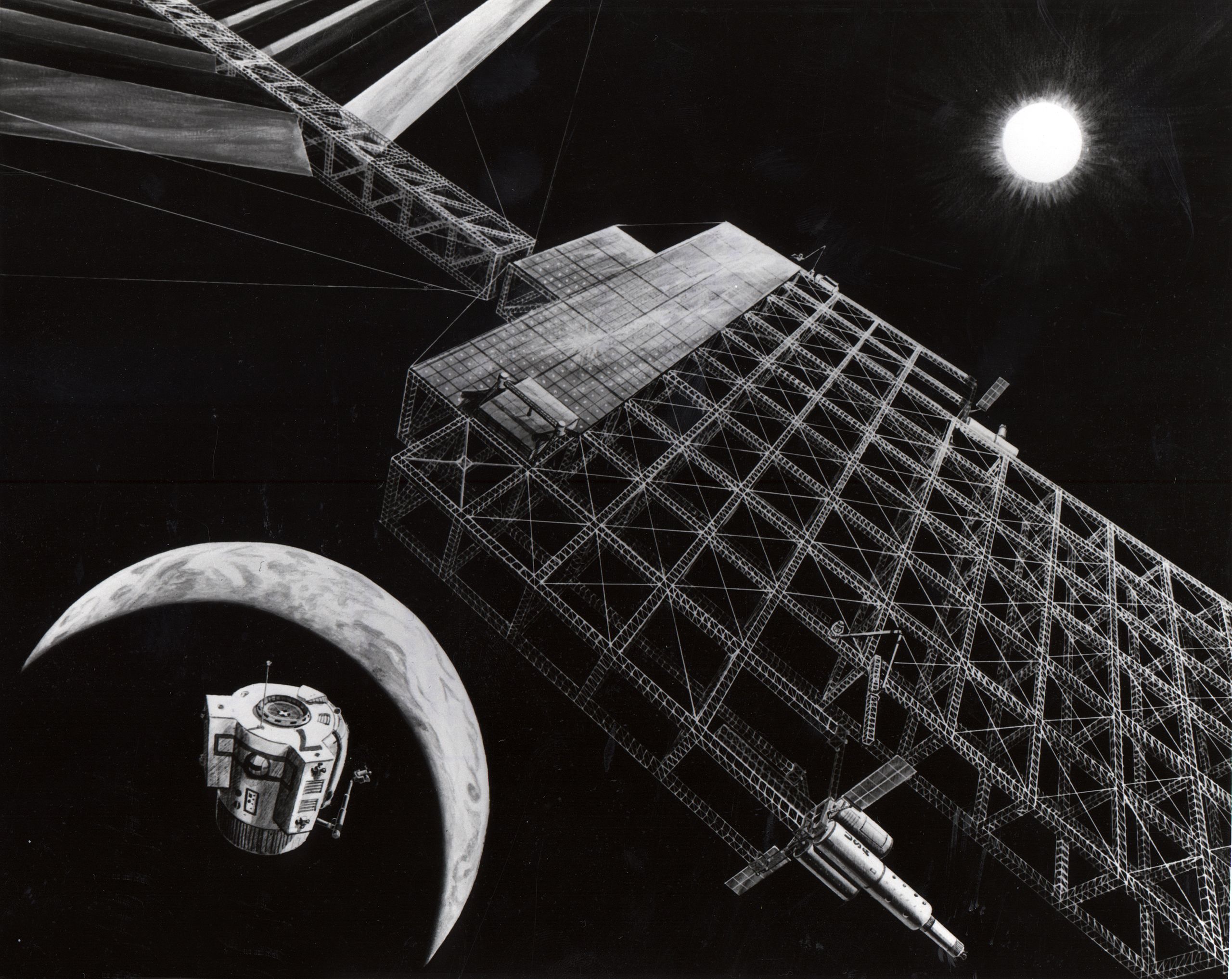

아래의 그림은 우주 태양광 발전(마이크로파 유형)의 이미지이다. 지름 2km 급의 거울로 태양광을 '태양 전지(붉은색 부분)'에 모아 발전한 뒤, 마이크로파로 변환에서 시장으로 보낸다. 우주는 중력이 거의 없기 때문에, 이런 거대 시설이라도 굵은 철골이나 지주가 불필요할 것으로 보인다.

- 안전 대책: '우주 태양광 발전'에서 사용하는 마이크로파의 에너지 밀도는 1m²당 1kW 정도이다. 이것은 날씨가 좋은 날의 태양광과 같은 정도로, 사람이 송전 중인 마이크로파를 통과해도 약간 따뜻하다고 느낄 정도라고 한다. 하지만, 오랜 시간 마이크로파를 계속 쬐어도 건강에 해롭지 않은 것은 아니다. 그래서 수전부로 예정된 영역에는 원칙적으로 출입을 금지하는 등의 안전 대책이 필요하다. 또 마이크로파가 수전부 이외의 장소에 닿지 않도록 하는 '안전 장치'도 필요하다. 송전부에서 보내는 마이크로파는 '렉테나(Rectenna)'의 신호가 없으면 고도로 확산되도록 설계하면 된다.

- 비어있는 파장 확보하기: 마이크로파는 여러 통신에 이용되고 있다. 사실 '우주 태양광 발전'이 사용할 예정인 파장은 고속도로의 '전자 요금징수(ETC: Electronic Toll Collection)' 시스템에서 이미 사용되고 있다. 따라서 '우주 태양광 발전'이 본격적으로 운용되기 전에 '비어있는 파장'을 미리 확보해야 한다.

3-2. 레이저 유형

'우주 태양광 발전'에서는 레이저를 사용해 전력을 보내는 방법도 연구가 이루어지고 있다. 단, 레이저는 마이크로파와는 달리 구름을 통과할 수 없다는 단점이 있다. 하지만 같은 출력일 경우, 레이저 유형이 마이크로파 유형보다 장치의 크기를 작게할 수 있다는 장점이 있다.

4. '우주 태양광 발전' 연구 개발 계획

- 1단계: '우주 태양광 발전'의 연구 개발 계획에서 최초 단계로 설정된 일은 지상에서의 실증 실험이다. 1.6kW의 전력을 마이크로파로 50m, 1kw의 전력을 레이저로 500m 보내는 것이 우선 시험된다.

- 2단계: 지상에서의 실증 실험이 이뤄지는 동시에, 우주에서의 실증 실험도 진행된다. 소형 위성 또는 'ISS(국제 우주 정거장)'에 설치된 실험 시설을 이용해, 우주에서 점을 찍듯 지상으로 전력을 보내는 작업이 시험된다.

- 3단계: 2단계까지 성공하면, 2020년대 초반을 목표로 대형 위성을 통한 100kW급 송전 실험이 이뤄진다. 이렇게 3단계까지 성공하면 그 후에는 규모를 점차 확대해 나간다.

- 최종적 목표: 최종적으로 목표하는 것은 2035년 무렵 상업적으로 가동할 수 있는 상업 1호기의 운용 개시이다. 점차 확대되어 2100년, 100만 kW 급 발전 능력을 가진 위성이 수십 기 정도 정지 궤도에 자리 잡게 되면, 이번 세기말에는 전력이 우주에서 송전되어 오는 일이 당연한 일이 될지도 모른다.

5. 해결해야 할 문제

5-1. 안전 문제

물론 이 야심찬 프로젝트에도 문제점은 있다. 일부 사람들은 위성에서 지구를 향해 발사한 에너지빔이 인구 밀집 지역으로 잘못 날아와 대형사고를 낼 수도 있다고 주장한다. 그러나 이것은 지나친 기우라고 생각된다. 위성에서 발사된 빔은 지표면의 아주 작은 면적에 집중되기 때문에 사고가 날 가능성은 거의 없다. 악당들이 인공위성에서 지구를 향해 죽음의 광선을 쏘아대는 것은 할리우드 영화에서나 가능한 이야기다.

5-2. 경제적 문제

공상과학 작가인 '벤 보바'은 2009년 '워싱턴 포스트(Washington Post)'에서 '우주 태양광 발전'의 비용을 구체적으로 예상해 보았다. 그의 글에 의하면 위성 하나당 5~10기가와트를 생산하는데, 이 정도면 웬만한 화력 발전소를 훨씬 능가한다. 전기 요금도 한 시간 동안 1킬로와트를 사용했을 때 8~19센트로 기존의 발전소와 경쟁할 만하다. 그런데 '우주 태양광 발전'용 인공위성은 크기가 1.5km나 되고, 제작비는 핵발전소 건설비와 비슷한 10억 달러에 달한다고 보았다. '벤 보바'는 '우주 태양광 발전'의 실현을 위해 현 정부가 일단 100메가와트 짜리 '데모용 프로젝트'에 착수할 것을 권하면서 '지금 당장 착수한다면 오바마 대통령의 재임 말기에 데모용 위성을 발사할 수 있을 것'이라고 주장했다.

그런데 여기에 반응을 보인 것은 미국 정부가 아니라 일본 정부였다. 2009년에 일본의 무역성은 '우주 태양광 발전'의 가능성을 분석하는 연구를 계획 중이라고 발표했다. 또 미쓰비시 전자를 비롯한 일본의 여러 회사들도 10억 와트의 전력을 생산하는 100억 달러 규모의 '우주 태양광 발전' 위성 개발 프로젝트에 참여할 예정이라고 밝혔다. 그러나 예산 규모가 너무 커서 일본 정부도 신중을 기하고 있다.

가장 중요한 문제는 '과학'이 아니라 '경제적 가치'이다. 동경에 있는 우주사업 자문 회사 '엑스칼리버 KK(Excalibur KK)'의 '히로시 요시다(Hiroshi Yosida)'는 다음과 같이 경고했다. '우주 태양광 발전' 위성은 저궤도가 아닌 정지궤도를 돌아야 하기 때문에 에너지를 전송하는 과정에서 막대한 손실이 발생한다. 그리고 자신의 계산에 의하면, 예산을 지금의 10분의 1로 줄여야 경제적 이익을 창출할 수 있다고 주장했다.