현대에는 여성의 사회 진출이 늘어나면서, 여성의 생활 양식이 다양해지고 있다. 사회의 다양한 분야에서 여성의 활약은 해마다 늘어나고 있다. 그런 한편, 일하는 여성이 임신과 출산 적령기를 희생시킬 수밖에 없다는 사회적인 문제도 생기고 있다. 여성이 임신할 수 있는 확률은 10대 후반부터 서서히 낮아지기 시작해 30대 후반부터는 급속히 낮아진다고 한다. 고령 임신을 어렵게 하는 원인 중 하나는 여성의 몸속에 있는 '난자의 노화'이다.

0. 목차

- 임신의 메커니즘

- 태어나기 전에 일생분의 난자가 만들어진다.

- 난자가 노화되면 이상이 생기는 이유

- '노화된 난자'로 임신 성공시키기

1. 임신의 메커니즘

난자는 여성 골반의 좌우에 위치한 '난소(Ovary)'에 많이 존재한다. 성장을 시작하기 전의 난자들은 주위를 특수한 세포로 에워싸서 '원시 난포'가 된다. 약 40만 개 있는 원시 세포는 약 1개월 주기로 서서히 커져서 마침내 안에 액체가 괸 '포상난포(Vesicular Follicle)'가 된다. 보통은 약 28일인 월경주기가 시작되기 7일 전에 약 10개의 '포상난포'가 대기하고 있으며, 성장을 촉진하는 뇌 호르몬인 '난포 자극 호르몬(FSH: Follicle Stimulating Hormone)'을 받아들여 성장한다. 이때 가장 성장이 빠른 '포상난포'가 화학물질을 재빨리 방출해 '난포 자극 호르몬(FSH)'가 뇌에서 방출하는 것을 억제하여, 성장이 느린 다른 '포상난포'는 충분히 '난포 자극 호르몬(FSH)'를 받아들이지 못해 성장이 멈추고 최우에는 죽음으로 내몰린다.

'난포 자극 호르몬(FSH)'를 받아들인 후 포상난포는 다른 호르몬 '에스트로겐(Estrogen)'을 합성한다. 혈액 속으로 나온 에스트로겐이 뇌로 가면, 뇌에서는 대량으로 '황체 형성 호르몬(LH)'이 방출된다. '황체(Corpus luteum)'란 파괴된 '포상난포'(Vesicular Follicle)가 변해서 생긴 것이다. 이 '황체 형성 호르몬(LH)'이 성장이 가장 빠른 '포상난포'의 벽을 깨뜨리고 난자를 난소 밖으로 배출한다.

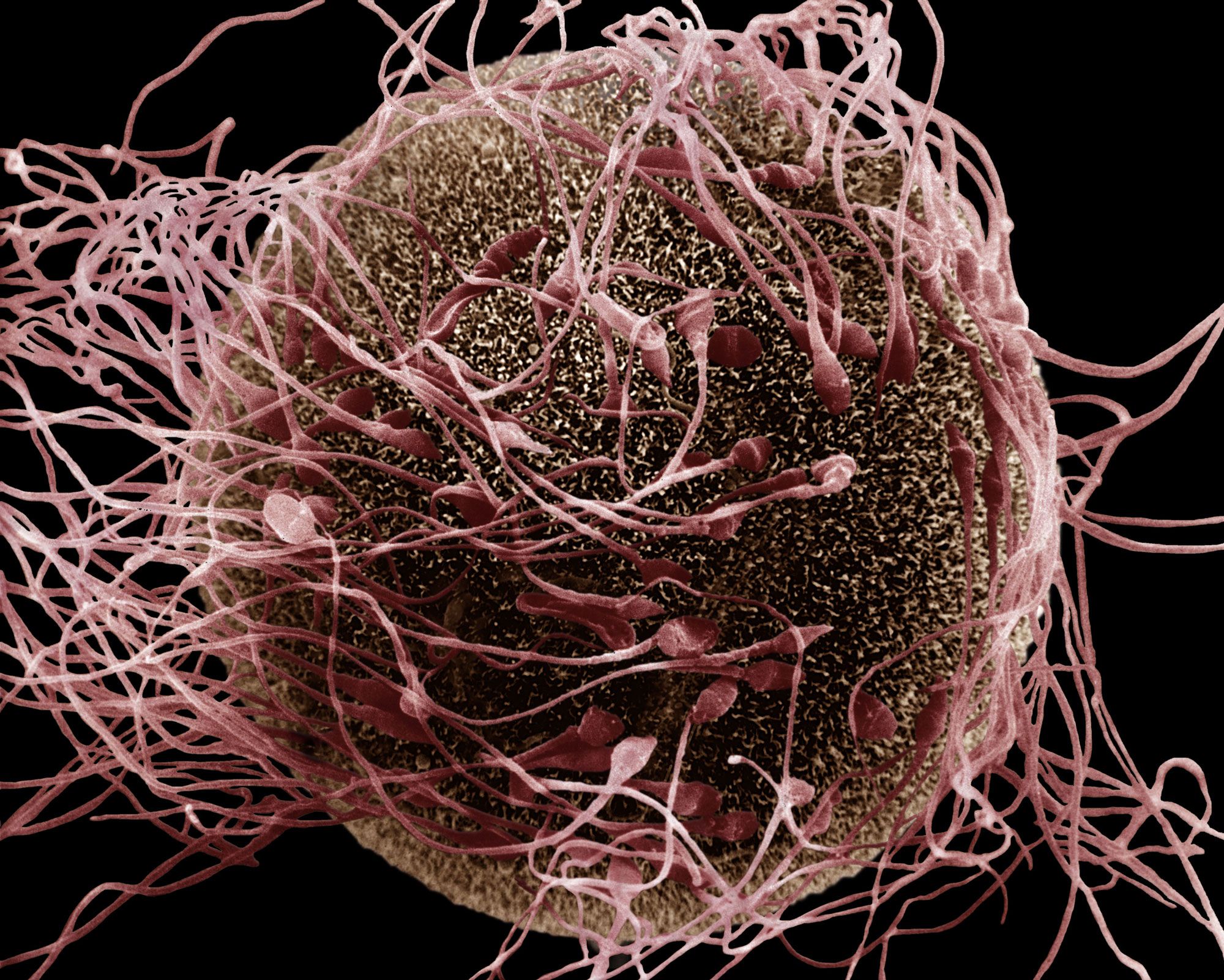

난소는 난관으로 이어져 있으며, 난관의 끝에는 자궁이 있다. 난관으로 나간 '난자(Ovum)'와 여성의 몸속에 들어온 '정자(Sperm)'가 만나 수정하면 '수정란(Fertilized Egg)'이 된다. '수정란'은 사람의 몸이 되기 위해 분할을 되풀이하면서 자궁으로 나아가다가, 이윽고 자궁의 벽에 착상하고 거기에서 태아로 성장한다.

2. 태어나기 전에 일생분의 난자가 만들어진다.

그러면 '원시 난포' 그 자체는 언제 만들어질까? 사실 여성은 엄마의 뱃속에 있을 때 평생 동안 배란하는 분량의 난자를 모두 만든다. 그래서 여성의 연령이 높아짐에 따라 임신하기 어려워지는 것이다. 즉, 난자는 여성이 태어나기 전에 모두 만들어지고, 그 후 새롭게 보충되지 않으므로 나이를 먹음에 따라 그 수는 계속 줄어드는 것이다. 여성이 엄마의 뱃속에서 5개월째를 맞을 무렵, 원시 세포의 수는 가장 많아 한쪽 난소에 약 700만 개나 있다. 그런데 원시 난포는 세포의 자살인 '아포토시스(Apotosis)'를 일으켜 태어날 무렵에는 약 100만 개, 배란을 일으키는 제2차 성징기 무렵에는 약 40만 개로 줄어든다. 그 후에는 매월 1000개 정도의 원시 난포가 발육을 시작하지만, 배란되는 1개 이외에는 모두 죽는다. 이리하여 원시 난포의 수는 줄어들어, 50세 정도에 폐경이 가까워질 무렵에는 1000개 이하가 된다. 37~38세 무렵을 경계로 원시 난포가 줄어드는 경향이 심해지는 것 같다.

또 엄마의 뱃속에 있는 동안 만들어진 '원시 난포'는 제2차 성징기 이후에 배란될 때까지 난소에 저장되어 있다. 따라서 여성의 나이가 많을수록 수정에 사용되는 난자도 노화되어 있는 셈이다. 성숙한 여성의 몸에서는 원칙적으로 좌우의 난소에서 교대로 1개씩 배란된다. 단, 이 규칙성은 배란까지의 일수가 긴 여성이나 40세 이상의 여성 등에서는 흐트러진다.

3. 난자가 노화되면 이상이 생기는 이유

오랫동안 몸속에 있던 난자는 노화하여 기능에 이상이 생기기 쉬워진다. 그러면 '노화한 난자'에는 구체적으로 어떤 이상이 생길까? 노화된 난자'에 이상이 생기는 이유로 '염색체 비분리'와 '미토콘드리아의 손상'이 생각된다.

3-1. 노화된 난자에서는 '염색체 비분리'가 일어나기 쉬워진다.

먼저 정상 세포의 메커니즘을 살펴보자. 우리들 몸속의 온갖 세포는 분열을 해서 자신의 복제품이 되는 세포를 만들어나가면서 늘어난다. 세포 안에는 부모로부터 받은 1세트의 DNA가 들어있다. 세포가 분열할 때 DNA를 2배로 늘리고, 같은 DNA가 1세트씩 각각의 분열한 세포로 넘어가게 된다. 세포가 분열할 때 DNA '염색체(Chromosome)'라고 불리는 정확히 정리된 구조가 된다.

그런데 난자가 만들어질 때는 DNA의 세트를 가진 분신을 만드는 듯한 분열은 일어나지 않는다. 난자는 '원시 난포' 안의 '난원세포(Oogonium)'가 감수 분열을 2회 반복해서 만들어진 것이다. '감수 분열(Meiosis)'이란 1회의 DNA 복제 후에 이어서 2회의 분열이 있으며, 원래 세포 염색체 수의 절반 수의 가진 세포가 생기는 분열이다. 여성이 어머니의 뱃속에 있을 때 난원세포는 1회째의 감수분열을 시작한다. 먼저 원시 세포 안의 염색체가 각각 2배로 늘어난다. 2배가 된 상동 염색체끼리는 서로 들러붙고, 염색체 사이에서 DNA의 조합이 일어난다. 난자는 이 상태에서 일단 분열을 멈추고 장기간 그 상태를 유지한다. 그리고 여성이 제2차 성징기를 맞을 무렵 성장을 시작한 10개 정도의 '포상난포' 안의 난자는 '황체 형성 호르몬(LH)'을 받아 감수 분열을 재개한다.

그런데 약 35년 이상 오래도록 난소에 방치되어 '노화된 난자'에서는 감수 분열 때 염색체가 균등하게 분배되기 어려워진다. 염색체의 분배에 이상이 생겨, 만들어진 난자에서의 염색체의 수가 많거나 적어지는데, 이 현상을 '염색체 비분리(Chromosome non-disjunction)'라고 부른다. '염색체 비분리'는 염색체를 분리할 때 사용되는 '실'이나 '세포 분열의 체크 메커니즘'에 이상이 생겨 일어나는 것으로 보인다. '염색체 비분리'로 생긴 수정란은 '염색체 수의 이상'이나 '착상 장애'를 일으키기도 한다. 또 태어난 태아의 다운증후군의 원인이 되기도 한다.

3-2. 노화된 난자에서는 '미토콘드리아'가 활성 산소를 잘 제거하지 못한다.

원래 난자에는 다른 세포보다 미토콘드리아가 많이 존재한다. '미토콘드리아(Mitochondria)'는 세포 내에 축적된 당분이나 지질 등의 영양소를 분해 에너지를 만들어내는 '세포 소기관(Cell Organelle)'이다. 미토콘드리아로부터 얻은 에너지는 우리의 다양한 생명 활동을 이어가는 원동력이 된다. 난자가 발육 · 수정 · 배 발생 · 착상을 하기까지는 막대한 에너지가 필요한데, 이때 에너지를 공급하는 것도 미토콘드리아이다. 그런데 미토콘드리아는 다른 '세포 소기관'과는 달리 독자적인 DNA인 '미토콘드리아 DNA(Mitochondria DNA)'를 가지고 있다. '미토콘드리아 DNA'에는 에너지를 만들어 낼 때 사용하는 '도구'의 설계 정보 등이 들어 있다.

생쥐의 경우, 미숙란 안에 '미토콘드리아 DNA'가 약 5000카피 정도 존재한다고 한다. 그러나 난자가 성숙해 세포질이 늘어남에 따라 '미토콘드리아 DNA(Mitochondria DNA)'는 약 50만 카피까지 늘어난다. 이것은 '수정(Fertilization)'에서 '배(Embryo)' 발생에 이르기까지 소비하는 막대한 에너지를, '미토콘드리아 DNA'가 미리 만들어 저축하기 때문이다. 이것이 '난세포질(난모세포의 세포질)'의 성숙이다.

그러나 미토콘드리아가 에너지를 만들 때, 동시에 '활성 산소(Reactive oxygen species)'도 발생한다. '활성 산소'는 세포 내에서 작용하는 다양한 물질과 DNA에 상처를 준다. 난자는 1회째의 감수 분열 도중에 오랫동안 정지되어 있으므로, 난자의 미토콘드리아 DNA는 오랜 기간 산화 스트레스에 놓여 변이가 쌓이고 손상된다. 그래서 미토콘드리아는 정상적으로 기능할 수 없게 된다. 원래 미토콘드리아 안에는 '슈퍼옥사이드 디스뮤타아제(SOD: Superoxid Dismutase)' 등의 산소가 작용해 과잉 활성 산소를 제거한다. 그런데 노화된 난자에서는 '활성 산소의 제거 작용'이 저하된다. 이러한 영향으로 미토콘드리아는 충분한 에너지를 만들지 못하게 되고, 그 결과 난자의 성숙이나 수정 등에 장애가 일어난다고 생각된다.

3-3. 노화된 난자에서는 '칼슘 펌프' 기능이 저하된다.

난자의 '감수 분열 재개', '정상 수정', '수정란이 착상까지 일어나는 발생' 등 난자의 독특한 이들 일련의 사건에는 '난자 안의 격렬한 칼슘 농도 변화'가 필요하다. 칼슘에 의해 작용하는 단백질을 활성화시키거나 해서, 이들 사건을 일으키는 중요한 사건을 수행하는 것이다. 난자 내에서 '칼슘 농도 변화'의 파도를 일으키는 것은 난자 속의 '소포체(Endoplasmic Reticulum)'라는 세포 소기관이다. '소포체'는 세포의 칼슘 농도 조정 역할 등을 수행한다. 일반적으로 세포 내의 칼슘을 거두어들여 세포 내의 칼슘 농도를 낮게 유지하지만, '칼슘 농도의 변화의 파도를 일으키라'는 신호가 들어오면 순식간에 칼슘을 방출한다.

그러나 '난자가 노화'되면 '소포체'의 '칼슘을 거두어들이는 펌프 기능'이 낮아져 소포체 내의 칼슘 저장량이 감소한다. 이 '칼슘 펌프(Calcium Pump)'의 기능 저하도 미토콘드리아에서 만들어지는 에너지양의 저하로부터 유발된다고 할 수 있다. 난자뿐만 아니라 다른 세포에서도, 미토콘드리아에서 생기는 활성 산소의 영향으로 여러 가지 단백질이나 DNA가 손상을 입는다.

3-4. 그 외의 '난자 노화'의 원인과 영향

- 난포의 발육 시기에 난자를 성숙·배란시키는 특수한 세포수가 감소하는 것도 난자의 노화와 관계한다.

- 연령 증가와 더불어 난포로 뻗는 혈관이 가늘어져, 충분한 영양분이 난자에 이르지 않는 것도 난자가 노화하는 원인일지 모른다.

- 수정란을 자궁에 착상시키는 '영양막 세포(수정란의 일부가 변한 것으로 태아 쪾 태반이 되는 세포)'의 유전자 작용이 노화의 영향을 받아 저하되어 착상이 손상될지도 모른다.

4. '노화된 난자'로 임신 성공시키기

'난자의 노화'가 심각한 치료상의 문제가 된 것은 1990년대 후반 무렵부터였다. '체외 수정(External fertilization)'에서는 난자를 채취하기 위해 미리 호르몬으로 난소를 자극한다. 그러나 연령이 높은 여성에서는 난포가 자라기 어렵거나 자라더라도 질이 나쁜 사례가 늘어났다. 이와 같은 사례를 '난소저반응(POR: Poor Ovarian Response)'이라 부른다. '난소저반응(POR)'의 원인은 '연령 증가'나 '조발 폐경(조발 난소 부전)' 등 원시 난포 수의 감소 때문이라고 생각된다.

그래서 현재 이런 문제를 해결하고, 임신하기 위한 여러 가지 치료 방법이 연구되고 있다.

4-1. 젊은 난자의 핵을 제거하고, 노화된 난자의 핵으로 교체하기

원리는 젊은 여성이 제공한 난자의 핵을 제거하고, 연령이 높은 난자의 핵으로 교체하는 것이다. 핵분열에서 어떤 단계에 핵을 교체하는가에 따라 '방추체-염색체 복합체 치환법'이나 '염색체 응집 덩어리 치환법'이라는 방법이 있다. 이들 방법은 미토콘드리아의 이상으로 일어나는 유전병인 '미토콘드리아병(Mitochondrial Disease)'이 어머니로부터 자녀에게 유전되는 것을 막는 수단으로 기대되고 있지만, 고령 출산에도 응용할 수 있다.

4-2. IVA(in vitro activation)

성마리아나 의과대학팀은 '난자 수의 저하'가 원인인 불임증의 새로운 치료법을 개발했다. 난소 안에는 난자의 원인이 되는 '원시 난포'가 감소해서 남은 난포의 수가 100개 정도가 되면, 활성화가 일어나지 않게 되어 난포가 발육하지 않는다. 즉, 배란이 일어나지 않아 폐경을 맞이한다. 하지만 난소가 아직 난포에 남아 있는데 활성화가 정지해 난포가 발육하지 않는 메커니즘에 대해서는 아직 자세히 알려지지 않았다.

성마리아나 의과대학의 연구팀은 미국 스탠퍼드 대학 그룹과의 공동연구를 통해, 난자 속을 흐르는 세포 내의 신호에 주목해 'PTEN-PI3K-Akt-Foxo3'라고 불리는 경로가 '원시 난포'의 활성화에 중요하다는 사실을 발견했다. 그리고 'PTEN-PI3K-Akt-Foxo3' 경로를 활성화하는 약품을 이용해 몸 밖에서 난소를 배양하면 휴면하고 있는 원시 세포가 활성화되어 발육을 시작한다는 사실을 확인했다. (동물 실험 및 사람의 난소를 이용해 확인함) 이 방법을 불임 치료에 응용해, 남아 있는 난포가 감소해 배란되지 않는 환자가 다시 자신의 난자로 임신할 수 있는 방법을 개발했다.

- 난소 조직 적출: 우선 몸에 부담이 적은 복강격 수술로 난소 조직을 적출한다.

- 약품으로 'PTEN-PI3K-Akt-Foxo3'경로를 활성화: 그 난소 조직을 작은 조작으로 해 몸 밖에서 'PTEN-PI3K-Akt-Foxo3'경로를 활성화하는 약품을 포함한 배양액으로 배양한다.

- 활성화한 난소 조각을 몸속으로 되돌려 보내기: 현재는 난포를 활성화한 난소 조각을 몸 밖에서 배양해 배란시키기까지 모든 일을 몸 밖에서 하는 기술이 없기 때문에, 활성화 후에는 복강격 수술로 다시 몸속에 난소 조각을 되돌려 보낸다. 난소 조각을 되돌리는 부위는 혈류가 풍부해 이식한 장소 조직이 접목하기 쉬운, '난관막(난소와 난관을 덮은 막)'의 틈이다.

- 난포의 발육: 성공하면 그곳에서 난포가 발육한다.

- 체외 수정시키기: 난포의 발육이 확인된 경우, 체외 수정과 같은 방법으로 채란해 수정시켜 배이식을 해서 임신을 기다린다. '난관 장막(난관의 바깥 면을 덮는 내장 쪽 배막)' 아래에 난소를 이식하기 때문에, '체외 수정(External fertilization)'이 아닌 '자연 배란'에 의한 임신은 되지 않는다.

폐경된 환자는 자궁이 위축되어 그대로는 임신하기 어려우므로, '체외 수정(External fertilization)'으로 만든 배를 일단 동결 보존하고, 별도 호르몬제를 사용해 자궁 상태를 좋게 하고 나서 배 이식을 한다. 2012년 말에 난소 내의 '원시 난포'가 격감해 결과적으로 폐경되는 '조발 폐경(조발 난소 부전)' 환자에 대해 이 방법을 이용함으로써, 세계 최초로 건강한 아이를 탄생시키는데 성공했다. 난소를 활성화시킴으로써 조금 남은 원시난포를 활용하는 이 방법은 'IVA(in vitro activation)'이라고 명명되었다.

현재도 이와 같은 환자를 대상으로 IVA에 의한 불임 치료를 하고 있다. IVA는 '난자 수의 저하'에 의한 '난소의 노화'가 초래하는 불임에 효과적이다. 그러나 '난자 질의 저하'를 개선할 수는 없다.